|

| 最新ニュース |

|

【 2016/01/26 】 【 2016/01/25 】 【 2016/01/22 】 【 2016/01/21 】 【 2016/01/20 】 |

|

日本カメラ博物館、ペンタックス技術者による講演会 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

~スライディング・レンズ・システムの開発秘話など

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

講演では、現在ペンタックスでデジタルカメラの開発に携わるコンポーネント事業本部 DCM事業部長の野村博氏と、旧旭光学で多くのカメラを設計したペンタックス元専務取締役の鈴木實氏の2名がカメラ開発の苦労などを語った。

■ 新発想光学系「スライディング・レンズ・システム」の開発

同氏は、1981年に旧旭光学に入社して以来、メカニカルエンジニアとして一眼レフの交換レンズや銀塩コンパクトカメラの鏡胴設計に携わり、現在はコンパクトデジタルカメラのレンズ開発に当たっている。 まず、同システムを最初に搭載した「Optio S」(2003年3月発売)の内部構造を示して、スライディング・レンズ・システムの仕組み、構造を説明した後、同レンズシステム開発の背景を語った。

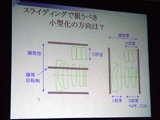

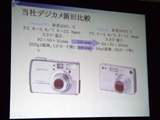

ペンタックスでは、当時クラス世界最小といわれたデジタルカメラ「Optio 330」(2001年6月発売)を世に出したばかりであったが、それでもまだ大きく「とにかくコンパクトなカメラが欲しい」という市場の要求を満たしているとはいえなかったという。 カメラの小型化競争の中で、部品や基盤の小型化も進んでいたが、さらなる薄型化を実現するためには光学系がネックとなっていた。ペンタックスを含め各社が採用する沈胴方式では、収納時のレンズ同士の間隔は限界に達していた。また、プリズムなどにより光路を折り曲げて薄型化する屈曲光学系も出始めてはいたが、当時の技術ではまだ思うように小型化に結びつく程には至っていなかった。そのため同氏は、そろそろ沈胴方式にも技術的なブレイクスルーが必要ではないのかと考え、これがスライディング・レンズ・システムの開発につながったという。

新しく開発するカメラのキャッチフレーズを考えていたときに思いついたのが「たばこの箱」であった。当時ヘビースモーカーであった同氏は、どこのポケットに入っていても苦にならない、しかしある程度の存在感があり見失うことはないサイズというところから「たばこの箱と同じ大きさのカメラを作る」という目標が生まれたという。 しかし、たばこの箱の大きさを測りOptio 330と比較してみると、体積が約半分であり、これは逆に考えると世界最小クラスのOptio 330を半分の大きさにしなければならない。通常、新製品は3割の変化があれば画期的といわれるが、いきなり半分の大きさということで、同氏は「さすがにこれは無理ではないか」と思ったそうだ。実現するには内部構造を根本的に変えなければならない。しかし、同氏はレンズさえ薄くできれば何とかなるのではないかと考えたという。 そこで、まず考えたのが各レンズ群を1枚のレンズに置き換える方法であった。こうすると鏡胴の繰り出し量は増えるが、収納時には今までよりもずっと薄くすることができる。そのための多段のレンズ繰り出し機構も開発し、あとは薄いレンズされできれば完成するというところまできていた。しかし、複数枚で構成しているレンズ群を1枚に置き換えることができるレンズは結局できなかった。

そこで、仕方なくレンズ群の厚さを元に戻してレイアウトしてみたところ、今度は2群のレンズが入らなくなる。どこかに入れなくてはならないが、光軸周辺には入れるところがなかった。そこで、光学系を少し下にずらしたところ、光軸の上側に2群を入れるスペースができたという。

同氏は、Optio 330は鏡胴のパーツが詰まっていたために、これを改良するという方向で開発を進めていれば2群を移動するというアイデアは生まれなかったのではないかとし、スペース的に有利な多段鏡胴を先行して開発していたことで「邪魔者をよける」という発想が生まれたと語った。 しかし、実際に形にしてみるまではうまく動作するか、また精度は出せるのかなど問題点もいくつかあったという。特に後群をよけて待避させる動きの実現は難しかったそうである。その後の試作品ではなんとか思った通りの動きができるようになったが、精度がでているかは心配だったという。 ここで同氏は、レンズの鏡胴設計のポイントを示した。通常、光学設計者が提出するのはあらゆる誤差のない理想的な状態のものであり、それを現実的な性能に近づけて製品に仕上げるのがメカ設計者であるとした。そして、鏡胴を作り上げる過程で様々な誤差が出るが、特に苦労したのが「レンズ感度収差」であったという。

デジタルカメラではフィルムに比べてセンサー面積が小さいために、プリント時の拡大率は圧倒的に高くなる。そのため少しでも収差があると収差そのものも大きく拡大されてしまう。レンズ感度収差を抑えることは、デジタルカメラ時代になってさらに重要になったとした。

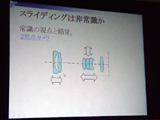

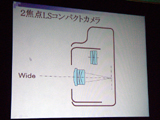

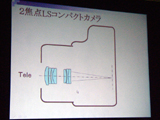

当時、業界内ではこうしたレンズの動作を非常識と考えていた。しかし同氏は、第2群はズーミング時には動くのだから、きちんと正確な位置に保持さえすれば、スライディング方向に動かしても問題はないのではないかと考えていたという。 同氏は、いまから20年くらい前にコンパクトカメラにおいて各社が製品化した2焦点カメラとの関係を語った。2焦点カメラは、広角と望遠の2つの焦点距離を切り替えて使用するカメラだ。レンズは、前側に広角レンズ、後ろ側に焦点距離を長くするためのレンズが上下に動くように取り付けられている。これは、ペンタックスが開発することになるスライディング方式に近いものであった。

ただし、同社は2焦点カメラへの参入が遅れたため、結局これを製造することはなかった。同氏は、2焦点カメラを作っていなかったペンタックスが、デジタルカメラで最初にスライディングシステムを作ったという点が歴史のおもしろさではないかと述べた。 さらに同氏は、どうも2焦点カメラをやっていたところは、スライディング機構を非常識なものと思っていたようで、「銀塩カメラならまだしもデジタルカメラではちょっと・・・・・・という思いがあったのでは」と語った。また、もしエンジニアの深層心理にそうした考えがあったなら、「新しいことをする上での足かせになっていたのでは」とも語った。 スライディング・システムを採用したことで、光学設計の条件は180度転換したという。2群のレンズは収納時にはスライディングし3群レンズの真上に来るため、従来できるだけ薄く設計しなければならなかったが、スライディングにより2群の厚みは3群にローパスフィルターと撮像素子の厚さを足したくらいの厚さまで許容されることになった。光学設計の担当者に説明するとさらに「2群はレンズ径を極力小さくしましょう」といった提案があったという。

鏡胴の試作は、3次元データを基に短時間で形成できる光造形を用い、2~3週間で一気に最終段階まで仕上げたという。また、サプライヤーへの部品の発注に関しても、レンズシステムが特殊なだけに情報のリークには細心の注意払ったという。特にシャッターユニットに関しては、スライディングレンズが収まるための窪みがあった。しかし、シャッターメーカーに対して「そこにはレンズがきます」と言うわけにはいかず、やりとりには苦労したという。

同氏は、スライディング・システム成功の鍵は「無謀な目標にあった」とし、「3割程度の小型化を目標にしていれば、こういうことは考えつかなかっただろう。「無謀が無謀ではなくなった」と語った。

最後に、現在に繋がっている技術として、手ブレ補正の話があった。同社はOptio A10などのコンパクトデジタルカメラの手ブレ補正方式としてCCDシフト式を採用しているが、これはレンズ部にスライディング・システムを組み込んでいて、レンズシフト方式を採ることができないためであるという。そこで、カメラの薄さを生かした方法ということでCCDシフト方式を採用することになったということである。

同氏は、「ユーザーの意見を採り入れて、今後もより一層魅力ある製品を開発していく」と締めくくった。 ■ 「最小の失敗で最大の成功を。夢のカメラを現実に」

まず、氏は失敗を「人間が係わる日常の行動において、目標、計画を達成できないとき、あるいは不測なマイナスの結果を生じたとき」と定義した。その上で、「失敗」を3段階に分けた。 第1段階は一般社員などに係わる失敗で、生産現場を知らなかったために起きた失敗や、単純なミスといったものであるとした。これらは、ほとんど社内の工程で発見されるため製品が外に出てユーザーに迷惑をかけるといったことはなく、社内での発生件数は多いものの、全体の損失金額は大きいものではないのだという。 第2段階は、シニア・ミドルマネージメントに係わる失敗で、製品機能、形態、操作性などの判断ミスによる販売不振などがあるという。 第3段階は、トップマネージメントに係わる失敗であり、この段階での業務は最も重要であるとし、判断、決定の失敗は経営に大きな影響をあたえ、結果として事業の解散あるいは倒産に至るもので取り返しのつかない場合が多いという。 第1段階の失敗例として同氏は、当時のカメラボディのダイキャスト図面を作る際に、金型の摩耗を考慮しなかったため数千台作ったところで寸法が合わなくなってしまったという経験を述べた。そして、これは生産の現場を知らないために起きたものだとした。 第2段階の失敗例について、いくつかのカメラ開発の事例をあげて説明した。カメラのモデルチェンジに際して新しい機能を搭載することになったにもかかわらず、以前のモデルのボディを流用してしまい、返って操作しづらいカメラになってしまったことや、新型であるにもかかわらず革新的な機能を盛り込まなかったカメラのことをあげた。新型のカメラを開発する場合にはエポックメイキングな機能が必要であり、この場合そうした機能を搭載しなかったという判断ミスが失敗の原因であったとした。 第3段階のトップの判断ミスによる失敗の事例は、終戦後日本のカメラ産業を支えてきた会社が幾つも経営破綻していることをあげた。その上でそれらの企業にはいくつかの共通点をみることができるという。 一つは、自らの本業を忘れての多角経営であるとした。どうしても、本業以外の事業を手がけると会社はぐらついてしまう。各企業が自分の会社がどうしてここまで大きくなったのかをよく考え、安易に本業以外に手を出すべきではないと述べた。 もう一つは、企業内におけるトップの争いであり過去に企業内でトップ争いが起きた会社で倒産した会社は多いとした。 同氏は、今までの様々な失敗体験を通して、成功するためには、「夢を持ち、目標を掲げて、計画を立て、実行する。そして、結果を速やかに確認する」ことが重要であると述べた。 失敗の対応は速やかに行なうことが重要であり、遅れれば遅れるほど傷口は広がることや、失敗は下位者ほど成功の糧になるが、上位者の失敗は命取りになること。また、日記とは別に、カテゴリーごとの失敗を記録する「失敗ノート」を作ることを勧めた。 終わりに、「これからのカメラつくり」として技術者を目指す人に向けてのメッセージを送った。「静止画、画像を記録する道具であるカメラは、人類が地球上に存在する限り発展する。また、カメラの基本形は人類の体型が変わらない限り変わることはない。カメラやレンズの性能向上に最先端の科学技術を取り入れて、次世代に期待される立体画像や香料画像といった魅力あふれるカメラづくりに挑戦して欲しいと」述べた。そして、「最小の失敗で最大の成功をし、夢のカメラを現実に」と結んだ。 ■ URL 日本カメラ博物館 http://www.jcii-cameramuseum.jp/ 独創技術の玉手箱~ペンタックス展~ http://www.jcii-cameramuseum.jp/ ペンタックス http://www.pentax.co.jp/ ■ 関連記事 ・ 日本カメラ博物館の「ペンタックス展」に幻のフルサイズデジタル一眼が出品(2006/02/17) ・ 日本カメラ博物館、「ペンタックス展」を開催(2006/01/24) ( 本誌:武石 修 ) 2006/04/17 18:28

|