|

| 最新ニュース |

|

【 2016/01/26 】 【 2016/01/25 】 【 2016/01/22 】 【 2016/01/21 】 【 2016/01/20 】 |

|

リコー、「Caplio GX100」の発表会を開催 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

~普段持ち歩ける高画質・高機能カメラを具現化

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

GX100は、2005年5月に同社が発売した「Caplio GX8」の後継モデル。35mm判換算24~72mmのズームレンズを搭載する。撮像素子は1,001万画素CCD。発売は4月20日。価格はオープンプライスで、店頭予想価格は8万円前後の見込み。 発表会では、同社パーソナルマルチメディアカンパニーの湯浅一弘プレジデントと、同ICS事業部の北郷隆設計部長が製品の説明を行なったほか、写真家の横木安良夫氏がGX100での撮影エピソードなどを話した。

■ さらなる撮影領域の拡大を

湯浅氏は、GR DIGITALが発売から1年半以上経過しても一定の価格を維持しており、高画質なコンパクトデジタルカメラ市場の存在を証明できたと説明。一方で、GR DIGITALユーザーからは、より広角のレンズ、標準域のレンズ、ズームレンズを求める声が多く、高機能なファインダーといった要望もあったという。GX100はそれらを踏まえ、多機能のGXシリーズと、高画質コンパクトのGR DIGITALの長所を合わせたカメラと説明した。 また、GR DIGITALとGX100の違いについては、ナイフを例にとって説明。GR DIGITALが「切れ味鋭いナイフ」だとすると、GX100は「多機能ナイフ」のイメージという。 コンパクトデジタルカメラを通して提唱したいこととして「Candid Photo文化の支援」を挙げ、「撮影領域の拡大で、Candid Photoの次元を高くできるようなカメラを提供していくことがリコーの使命」と締めくくった。

■ Photokina 2006のティザーはGX100だった

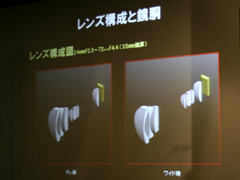

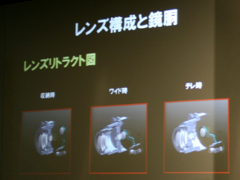

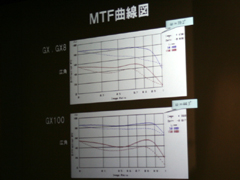

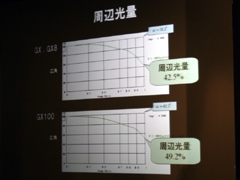

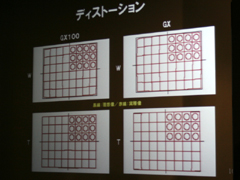

会場ではスクリーンに、MTF、周辺光量、ディストーションのグラフを表示。周辺部でも高い画質を維持できるほか、レンズ構成の工夫で周辺光量の低下も抑えたという。非球面レンズの活用でディストーションの低減も図った。

35mm判換算19mm相当での撮影が可能なワイドコンバージョンレンズ「DW-6」(15,750円)は、本体レンズの光学性能を考慮して設計した。同氏は、「満足いただける超広角の撮影品質がある」とアピールした。ワイドコンバージョンレンズは、装着するだけでそのまま使用可能。メニューでの設定などは不要になっている。 画像処理エンジンには、「Smooth Imaging Engine II」を採用。原信号を重視し、自然な解像感を目指したという。コントラスト、シャープネス、色の濃さなど、マニュアル設定機能も備える。 コンパクトデジタルカメラでは初めて、着脱式EVF(電子ビューファインダー)は、視野率100%でパララックスは無い。90度まで角度を変えることもできる。各種の情報も表示できるほか、再生画面も表示可能。 北郷氏は、ユーザーからの声を聞きながら改善したという操作性の進化も強調。同社製デジタルカメラで伝統的に採用しているADJ(アジャストスイッチ)も搭載するが、GX100はレバー式に変更し、倒すことで項目を選べるようになった。また、ファンクションボタンではAFとMFの切り替えが可能になった。 GX100は、アスペクト比1:1のスクエアモードを搭載する。同氏は「(正方形のフォーマットは)6×6サイズなどで、なじみの深い人もいると思う。EVFをチルトで使えば、二眼レフ的な楽しみ方もできる」と語った。

同氏は、Photokina2006で布が掛けられていた展示が、GX100であることを明らかにした。また、GR DIGITALの後継モデルについては、「現時点では、何とも申し上げられない」としたが、「皆様からのご要望は聞いている」とも述べた。 今回は、搭載を見送った顔検出機能だが、湯浅氏は同機能の重要性を認識し、「人物以外の被写体に対応するなどの広がりを目指したい」とした。 なお、GX100はGR DIGITALと同様に、シャッターボタンの重さを調整するサービスを受けることができる。GR DIGITALで行なわれた2台でAE、AWBを揃える調整などはGX100では実施されない。また、銀座、新横浜、大阪の各サービスセンターで即日調整が可能。 ■ 横木安良夫氏「小さなCCDでしか撮れない写真もある」 特別ゲストの横木安良夫氏は壇上に上がったところで、当日来場していた写真家の田中長徳氏に挨拶を依頼した。

田中氏は、「最近になってGR DIGITALで仕事をしていても『そんな小さなカメラで大丈夫ですか?』と訊かれることがなくなった」とエピソードを披露。また、自宅近くでファッション撮影のロケがあり、眺めているとカメラマンが横木氏で、ちょうどGX100で撮影していたという。それを見て、「大きなロケバスで来て、小さなカメラで撮るのがこれからの格好いいカメラマンじゃないかと思う」と述べた。

GX100をBMWの小型車MINIに例えて、「とても趣味的なカメラ」と表現。GR DIGITALにズームが付いたら良いなと思っていたところにちょうどGX100が来たという。また、外付けファインダーが付いていて一眼レフカメラ的な印象も受けたという。 同氏は、ベトナムにファッション広告の撮影に行く際に、GX100で仕事の写真を撮りたいと考えていたそうだ。ただ、コンパクトデジカメだとパンフォーカスになってしまうのが問題だった。しかし、「必ずしも背景を大きくぼかす必要がなく、パンフォーカスのほうが良い場合も多い」と述べ、小型CCDの優位性に触れた。一方、ズームして被写体に近づくことで、綺麗なボケも得られるとのこと。 銀塩時代にカメラ選びで重要だったのは、カメラのメーカーなどではなく、フォーマットであったという。「フォーマットを変えることで画が変わることが重要だった」と述べた。ベトナムで撮影したときにも、「GX100のスクエアモードでポートレートを撮ると非常にうまく撮れた」という。「フォーマットを変えることは、デジタルカメラなら簡単なはずなのに、こういったモードは今までなかった」とスクエアモードを絶賛した。 また、「Candid Photoは、スナップの中で培われたもの。被写体に気づかれずに撮ることも、一つの写真表現」と述べた。ベトナムで人物に近づいて撮った写真をスクリーンに出しながら、「被写体がカメラを気にしていない。また、カメラに気づいても優しい視線が帰ってくる」と一眼レフカメラとは違った長所を挙げていた。 ■ URL リコー http://www.ricoh.co.jp/ 製品情報 http://www.ricoh.co.jp/dc/caplio/gx100/ GX100スペシャルサイト(29日公開予定) http://www.ricoh.co.jp/dc/caplio/gx100/special/ ■ 関連記事 ・ リコー、800万画素CCD採用の広角ズーム機「Caplio GX8」(2005/04/26) ( 本誌:武石 修 ) 2007/03/28 21:48

|