イベントレポート

東京・青山で明日開幕 「ライカの100年:世界を目撃し続けた1世紀」レポート

貴重な個体の数々が展示 社主カウフマン氏をはじめカンファレンスにはVIPが揃う

2025年10月17日 18:53

ライカ初の35mmカメラ「ライカI」の誕生100年を記念したイベント「ライカの100年:世界を目撃し続けた1世紀」展が、東京・青山のスパイラルガーデンで10月18日(土)から26日(日)まで開催される。本稿では17日(金)に行われた報道公開の様子をお伝えする。

同イベントはライカの歴史的なカメラや資料、植田正治と福山雅治による2人展、「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード」を受賞した写真家による作品展示などが行われる。入場無料、事前予約制。

会場の構造を生かした展示レイアウト

会場となったスパイラルガーデンは、特徴的な螺旋のスロープと、降り注ぐ自然光が印象的な空間。ライカの歴史において重要な作品や資料、レアなカメラなどが並んでいた。一部には日本初公開となる品もある。

世界6都市を締めくくる東京

プレスカンファレンスの冒頭では、ライカカメラジャパン株式会社 代表取締役の福家一哲氏が登壇。クラフトマンシップを軸に革新と創造を重ねてきたライカのカメラ事業が100年の節目を迎えられたことについて、ライカを支える人々、そしてライカと共に写真文化を育んできた写真家やパートナー企業への謝辞を述べた。

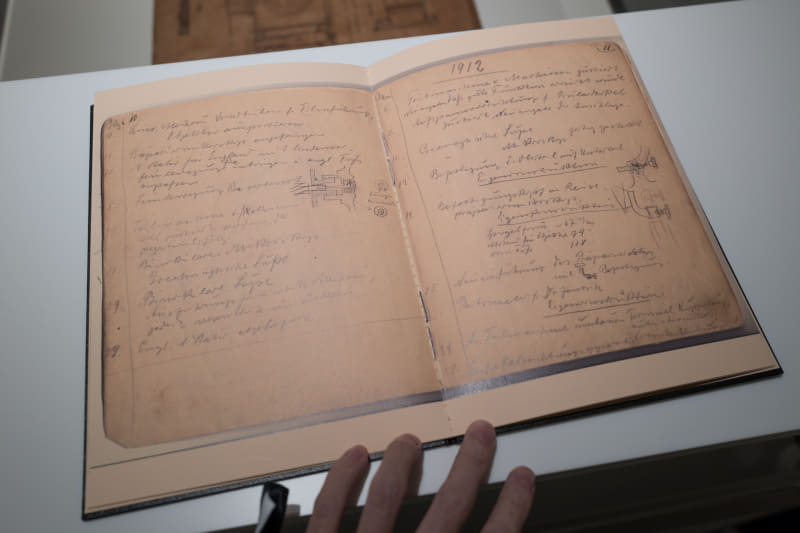

続いて、ライカカメラ社の社主であるアンドレアス・カウフマン氏が登壇。ライカにとっての2025年は、単にライカIの誕生から100年というだけではなく、カメラや光学機器を継続的に生産してきた100年であることが大事だと説明。1924年11月に生産されたライカIの量産1号機に刻まれたシリアル番号126から、600万番を超える現在まで途切れのない歴史が続いている点を強調した。

そして話題は、世界6か国での記念イベントが“なぜ、日本で締めくくられるのか”にも及んだ。カウフマン氏いわく、ライカと日本の歴史は1905年頃に東京に設立されたシュミット商店に遡る。ライカIも1925年に同社を通じて輸入された歴史がある。以降も1972年に始まったミノルタとの協業、続いて富士フイルム、パナソニック、シャープ(ライツフォン)と、ライカの1世紀には様々な場面で日本企業との協業があった。これを祝すという点からも、一連のセレブレーションを締めくくる地として他ならぬ日本が選ばれたのだという。今回の来日でカウフマン氏は、シュミット商店の創業者であるパウル・シュミットの顕彰碑がある箱根も訪れるとのことだ。

なお、ドイツ・ウェッツラーのライカ本社で行われたイベントについては、6月に本誌でレポートしている。

将来の計画についてはコメントをしないのがライカの常だが、そのヒントとなりそうな“ライカの未来”についても言及があった。明確に言えることとして、今ではカメラの入口がスマートフォン=誰でも持っているデバイスであることを軸に未来を見ているとのこと。ライカはiOS用に「Leica LUX」アプリを提供し、いくつかのAndroid端末とはカメラ機能を共同開発している。

こうした全ての活動の背景にあるのは、写真への愛であり、これこそが鍵であるとして、ライカギャラリー代表兼アートディレクターのカリン・レン-カウフマン氏にマイクを渡した。

ライカと写真文化。ライカ表参道店で、“レジェンド×新進気鋭”の写真展も開催

ライカの写真文化に対するコミットメントはカメラの生産だけでなく、写真家が活動できる場所や空間を世界中に提供することだと話すカリン氏。世界のライカギャラリーや、 ライカ・オスカー・バルナックアワード(LOBA)を通じて新しい才能を発掘する活動も行っている。

写真はその瞬間を捉えること以上に、人々が互いに理解し合う手助けになったり、声なきものや見えざるものを可視化する力もある。そして、思いやりが大事な時代に、様々な「ボーダー」を越える架け橋になり得ることこそが写真の価値であるとカリン氏は説明した。

ここでカリン氏は、「LEICA」という5文字について、ライカと日本からインスピレーションを受けた言葉の数々も紹介。

L: ライカが携わったものが写真史を形作ってきたという「レガシー」。写真そのものがライカでも日本でも「ライフスタイル」の一部であること。

E: 卓越したクオリティによる「エクセレンス」。タイムレスな日本の名匠への思いと、写真を通じて長く心に残る「エモーション」。

I: 伝統と未来の融合による「イノベーション」。一瞬を捉える写真が宝物となる「一期一会」。

C: 日本の職人技にも通じる「クラフトマンシップ」。ライカギャラリーなどを通じて世界中のアーティストが繋がる「コミュニティ」。

A: ライカの魂である、本物や真正性を示す「オーセンティシティ」。日本文化にも通じるタイムレスさや美学による「エスセティクス」。

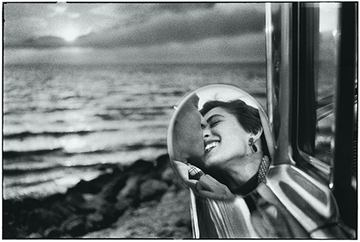

続けて、写真家のジョン・サイパル氏を招いてQ&Aセッションが行われた。スパイラルガーデンから近いライカ表参道店では、写真展「In Conversation: A Photographic Dialogue Between Elliott Erwitt and John Sypal」が10月1日(水)から11月30日(日)まで開催されている。

これはライカが写真文化を未来に繋げていくためとして、殿堂入りした写真家と新進気鋭の写真家が対話をするような展示として企画されたもの。2025年には日本のみならず世界で12のライカギャラリーで、毎月1つずつ同じコンセプトの展示がスタートしている。エリオット・アーウィットと2人展を行うことについて、カリン氏からジョン・サイパル氏へ質問があった。

Q:エリオット・アーウィットとのペアということで、緊張したのでは?

100周年の展示に選ばれたことは素晴らしい経験。私にとってライカは道具を超えて相棒。このカメラが僕をより大きな存在と繋いでくれる。ライカは人生をより良くしてくれるもの。

Q:アーウィット作品はユーモアのある視点で知られているけれど、どう思うか?

写真には美しさなど様々な評価軸があるけれど、“ユーモアで笑うこと”だけはフェイクができない。何百回と見ても笑えるアーウィットの作品はすごい。おかしみはあっても、決して被写体を見下すような視点ではなく、「人生にはこういう瞬間もあるな」という共感に繋がっているのが、彼ならではのユーモアだと思う。

Q:アーウィットとの対話ということで、作品選定はどのように進めた?

お互いの写真を紙に小さく焼いて床に並べて考えた。飼っている猫がそこへやってきたのは、アーウィットの作品に犬が多く登場するからかもしれない。そんな猫にも助けられた。テーマというよりは、ムード、思いやり、といった感覚が作品選びのキーになったと思う。

「日本の素晴らしさ、誠実さはライカブランドに通じる」

続けて登壇したライカカメラ社CEOのマティアス・ハーシュ氏は、日本市場におけるライカの状況について述べた。日本という多くのカメラメーカーが存在する国でライカが成功していることを喜び、日本のチームの献身的な働きのおかげであるとコメント。

ハーシュCEOいわく90億円のセールスがあるという日本市場は、その規模の大きさでドイツと3番手・4番手をいつも争っているのだという。そんな日本市場とライカの共通性として、日本のサービスなどについて語られる“ディテールへのこだわり”があると着目。観光客として日本を訪れた際に感じられる素晴らしさ、コミュニケーションにおける誠実さは、ライカのブランドにも通じる部分として自負があると述べた。

最後に登壇したライカカメラ社副社長 写真・デザイン担当のステファン・ダニエル氏は、ライカのカメラ作りにおける哲学を改めて説明した。

100年前にライカが受け入れられた理由は、単なる技術的革新ではなく、文化的なシフトを起こしたことが大事だというダニエル氏。小型のカメラによって写真家が自由に動けるようになり、その場で起きていることを捉えられるようになった。以後もライカは、時代が進む中でも常に“伝統の尊重と、変化の受容のバランス”を慎重に取ってきたという。

ライカの考える革新とは、新しさのための機能追加ではなく、常に明確な目的に導かれていることが大きいと話すダニエル氏。真の革新は写真の撮影体験を向上することにより、写真家と被写体の結びつきをより直接的にすることだという。これが多くの技術的発展の原動力でもあり、そのためにシンプルさを追求する姿勢は常に変わらないのがライカ流だと語る。

プレスカンファレンスの最後には、ライカの100周年と、ここ東京へのオマージュを捧げる100台限定のレンジファインダーカメラ「ライカM11 100 Years of Leica "TOKYO JAPAN"」が発表された。

イベント名

ライカの100年:世界を目撃し続けた1世紀

開催日時

2025年10月18日(土)~10月26日(日):11時00分~19時00分

会場

スパイラルガーデン (スパイラル1F)

東京都港区南青山5-6-23

入場料

無料(事前予約制)