ニュース

触ってきました「RICOH GR IV」。GR IIIからの変化点を詳しくチェック

2025年8月19日 19:50

リコーイメージング株式会社は8月19日(火)、2025年秋に発売予定のレンズ一体型デジタルカメラ「RICOH GR IV」の動作機を関係者向けに初公開した。外観写真を中心にハンズオンレポートをお届けする。

GR IVは、ポケットサイズのAPS-Cコンパクトカメラ「RICOH GR III」から6年ぶりとなる新製品。5月に開発発表され、外観サンプルを東京、北京、上海の「GR SPACE」で展示していた。スナップ撮影向けという基本コンセプトを守りつつ高画質化すべく、新型のイメージセンサーと画像処理エンジン、レンズなどの主要デバイスを一新しているのが見どころだ。

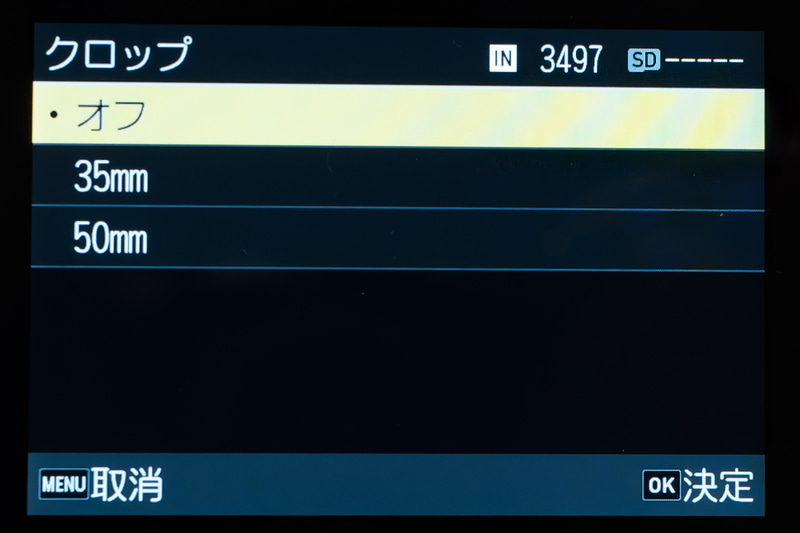

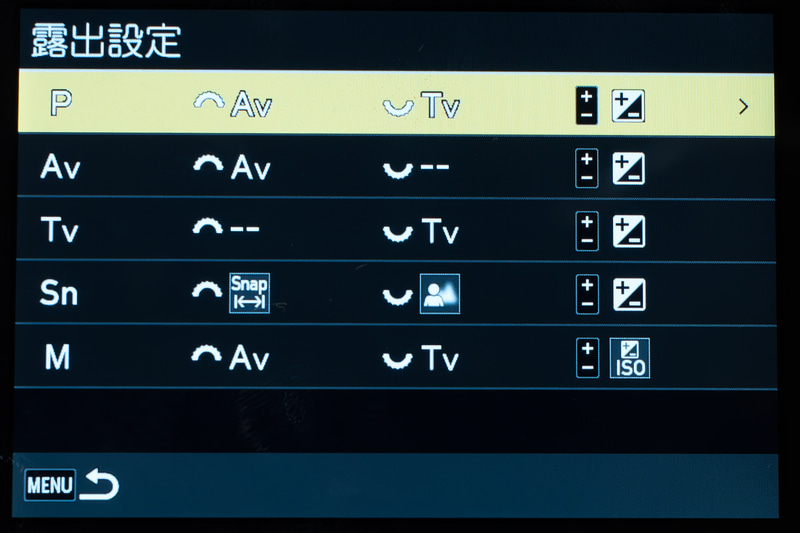

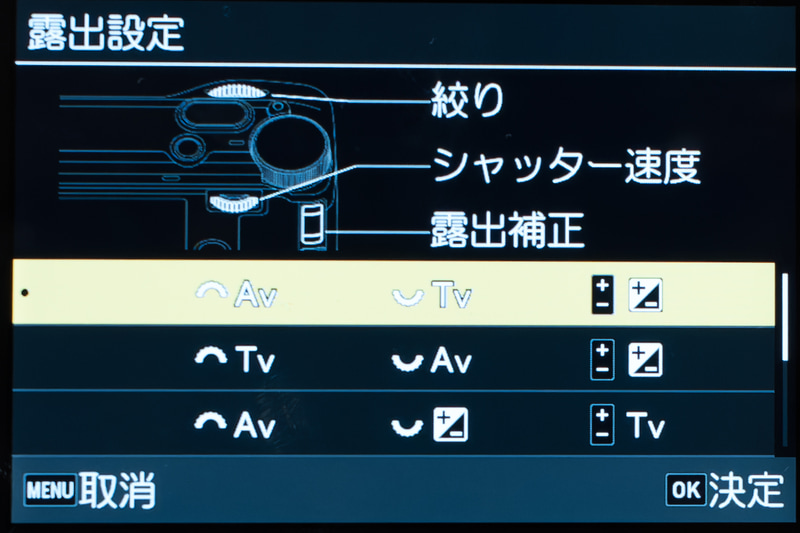

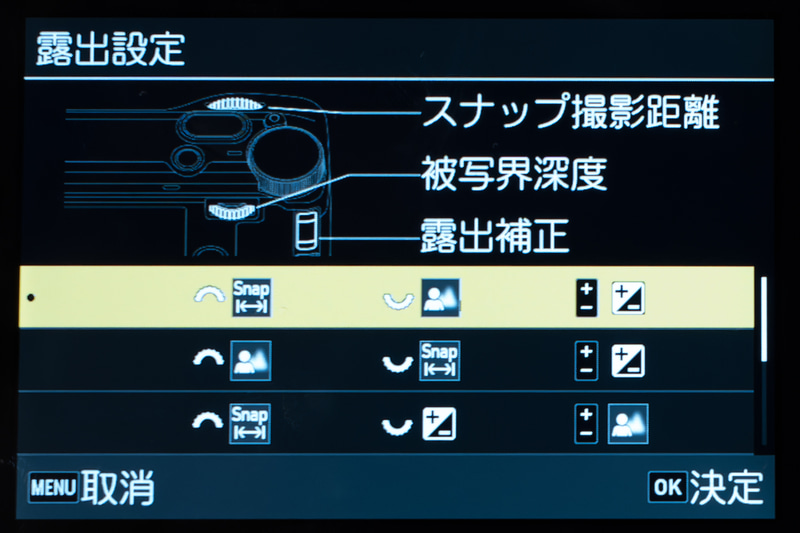

今回は展示機を屋外に持ち出すことはできず、リアルな撮影環境での試写は叶わなかった。気になる起動時間の短縮やAFスピードの向上についても、持参したGR IIIとの比較で進化は感じられたものの、その度合いは明らかにされなかった。また、ファームウェアのバージョンも0.0と表示されていたため、この記事に掲載した画面なども発売までに変更される可能性があることをお含みいただきたい。

なお、特殊効果フィルター「HDF(Highlight Diffusion Filter)」を搭載したモデルも開発中で、冬以降に発売予定。「GR III」は7月中の出荷分をもって製造完了だが、「GR IIIx」は当面の間、製造・販売を継続するとアナウンスされている。

リコーのGRシリーズは“高級コンパクトカメラ”の代名詞と呼ばれるロングセラーで、その歴史は1996年に登場した初代「RICOH GR1」からまもなく30年。デジタル化した「GR DIGITAL」の登場からも20年を迎える。現在のようにAPS-Cセンサー化したのは2013年の「RICOH GR」から。ファームウェアアップデートによる機能拡張に積極的で、最新機種のライフサイクルが長いことでも知られている。

外観

GRシリーズらしく、新機種でも見た目の印象は大きく変わらないが、握ってみると本体部分にスリムさを感じる。グリップ部は背面右手の親指部分の引っかかりが強くなるように形状が変更。来場していたGRユーザーからは「露出補正が以前のボタン式に戻った」と好評の声が聞かれた。

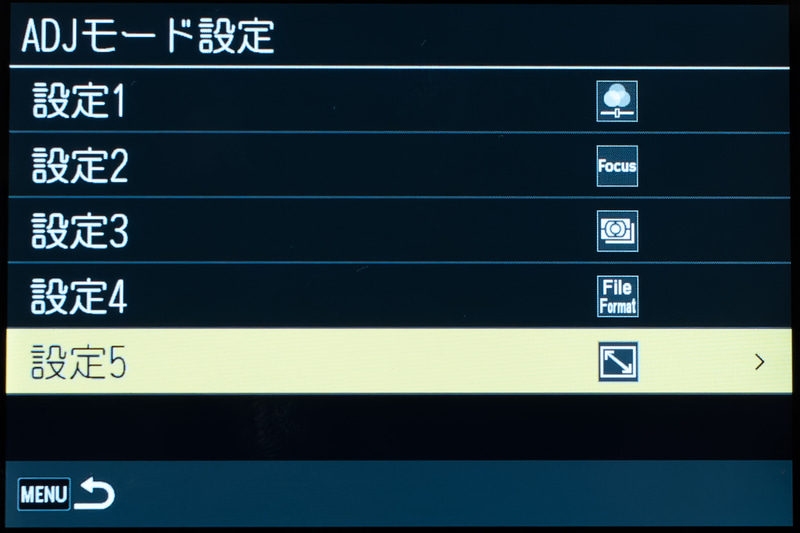

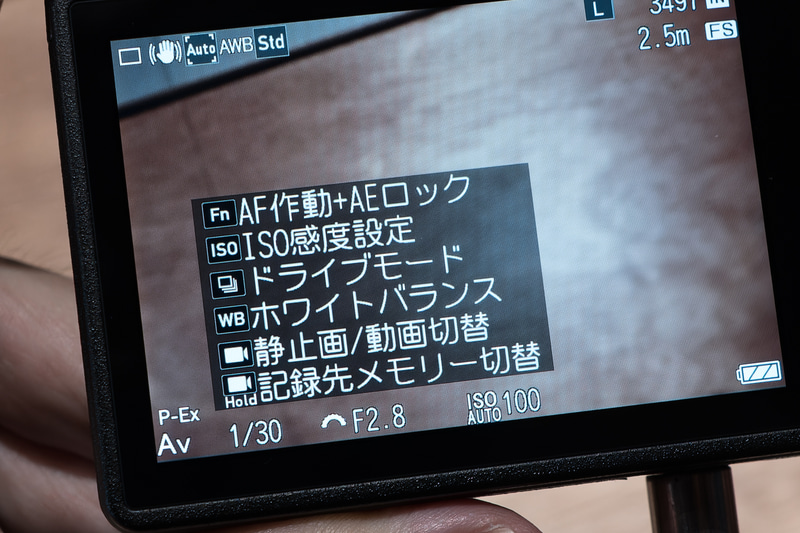

背面の十字キー周囲にあったホイールがなくなり、右上のADJレバーが回転&押し込み式のダイヤルに変更。前後ともに回転式のダイヤルとすることで、操作性を揃える狙いもあったという。ダイヤルを押し込んで呼び出す“ADJメニュー”のレイアウトや操作性にも変更はなかった。

モードダイヤルには「Sn」ポジションが追加。GR IIIシリーズにファームアップで加わった「スナップ距離優先AE」モードのことで、これを選択すると前ダイヤルでDoF(1〜3で被写界深度の深さを選ぶ。絞りの開放寄り〜絞り込みのイメージ)、後ダイヤルで撮影距離を決め、それに合わせた露出が自動設定される。スナップカメラらしさを強く感じさせる、マニアックとも言える新モードだ。

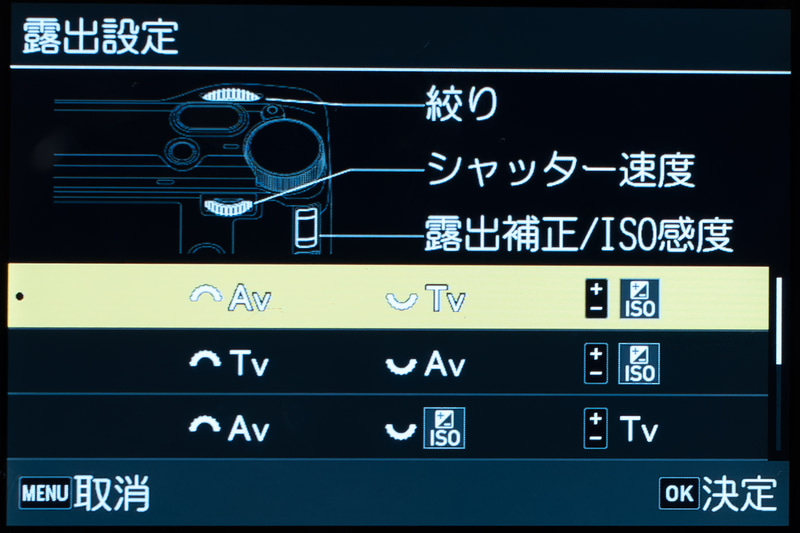

P(プログラムAE)モードに変更があった。Pモード時に前ダイヤルを回すと、以前であれば絞りとシャッタースピードが同じステップずつ動いたが、今回は前ダイヤルを回すと絞りが変わってシャッター速度は変わらず、ISO感度が追従。後ダイヤルを回すとシャッター速度が変わって絞りは変わらず、ISO感度が追従した。画面左下にも”P-Ex”と表示され、新機能らしさが伝わる。機能名はまだ秘密らしいが、メニュー画面の中には「プログラムオートEx」という表記を見つけた。

気になったのは、モードダイヤルのロックボタンに丸いポッチ(窪み)が設けられていることだった。聞けば、今回はロック解除だけでなくボタンとしての機能も持っており、先のPモードで利用するという。プログラムシフトしたあと、このロック解除ボタンを押すと、プログラムAEの標準値に戻るのだ。PENTAXのカメラにあるグリーンボタンのようなものと思って間違いないらしい。

また、ホットシューは接点に変更が見られた。以前と同じ中央のシンクロ+3点は継承しつつ、左上に新たに2点増えている。何のための接点追加なのかは明らかにされなかった。

底面のバッテリー室は、今回チェックすることができなかった。事前情報によると、バッテリーの変更と、記録メディアがSDからmicroSDになることが明らかになっている。おそらく、microSDの採用で空いたスペースを使ってより大容量のバッテリーを使い、課題とされていた撮影可能枚数の増加を狙っているものと想像できる。

メニュー画面など。新イメージコントロールも

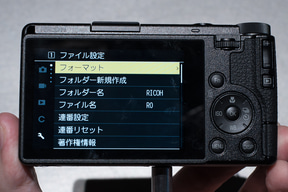

メニュー画面の基本構成はGR IIIを継承。前ダイヤルで項目スクロール、後ダイヤルで階層の出入り、露出補正ボタンでも上下に項目を移動できた。もちろん、タッチ操作にも対応する。

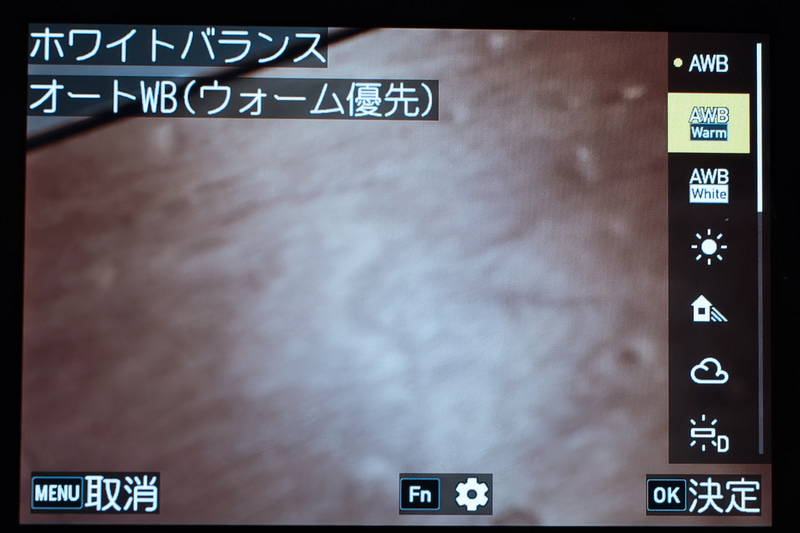

オートホワイトバランスは、「ウォーム優先」と「ホワイト優先」も含む3通りになった。従来はメニュー内から人工光源の色味の残し方と「弱」「強」で選べたが、ホワイトバランスのメニューに組み込んだことで、ライブビュー画面上で色味の変化を確認しながら設定できるようになった。

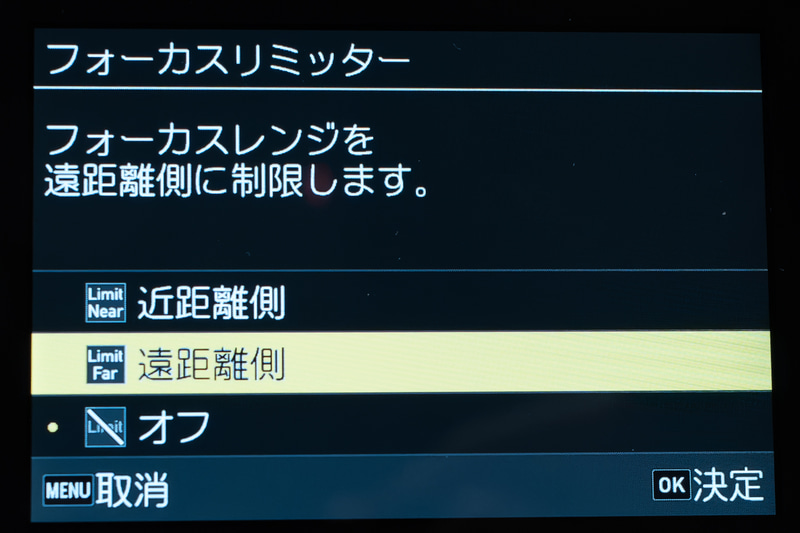

フォーカスリミッターを搭載。具体的な距離範囲は教えてもらえなかったが、「近距離側」「遠距離側」にAF駆動を制限できるため、金網越しの景色を撮りたいシーンなどで便利だという。超望遠レンズによくある機能で、広角域のレンズを積むGRシリーズがこれを搭載するあたり、さすがの入念さだ。

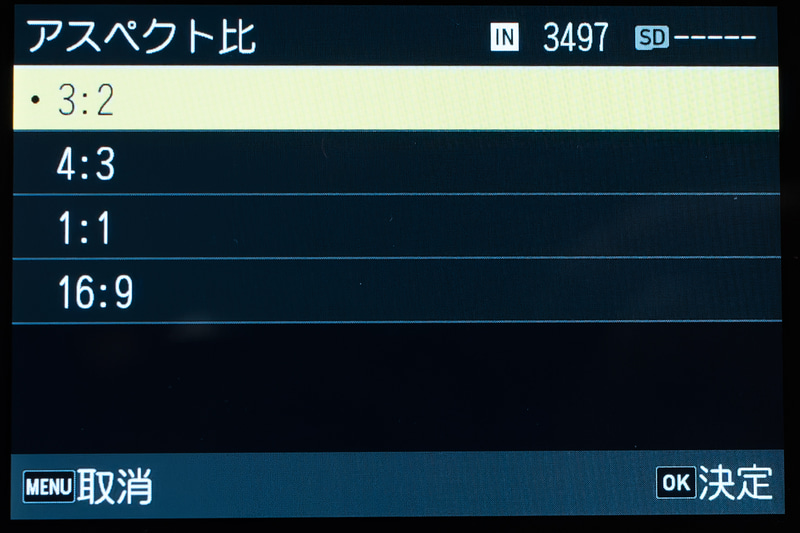

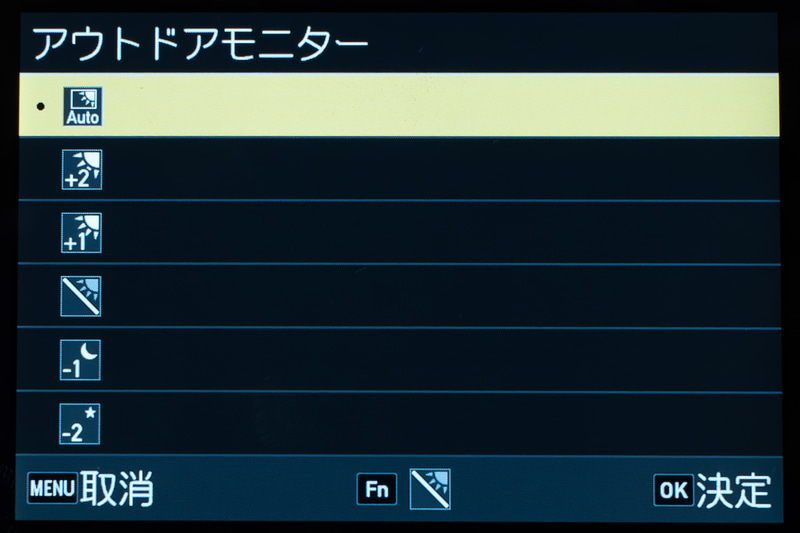

アスペクト比は、「3:2」「4:3」「1:1」「16:9」から選択可能となった。ADJメニューの初期設定には、アウトドアモニター設定に代わって組み込まれている。なお、屋外晴天下で背面モニターの輝度を高めるアウトドアモニター機能は、これまで手動でオンオフする機能だったが、今回「オート」が新搭載。外観に環境光センサーのような新デバイスは見当たらなかったので、イメージセンサーからの情報のみで環境光の明るさを判断するのかもしれない。

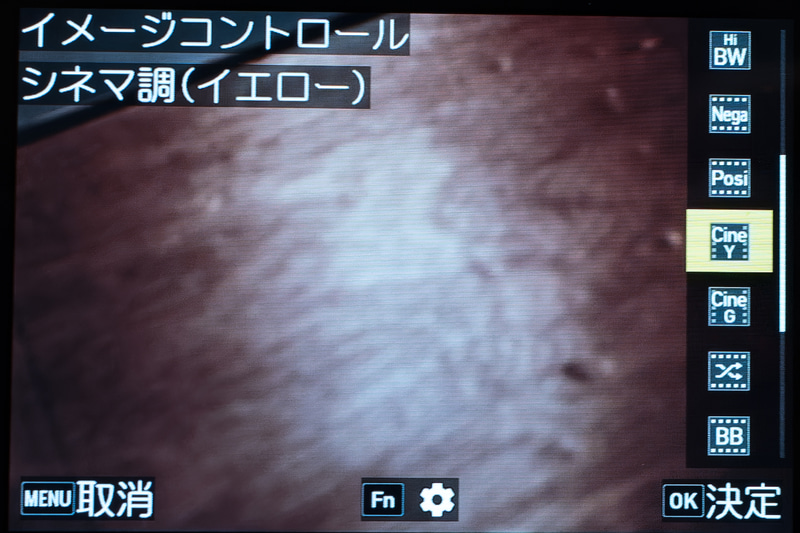

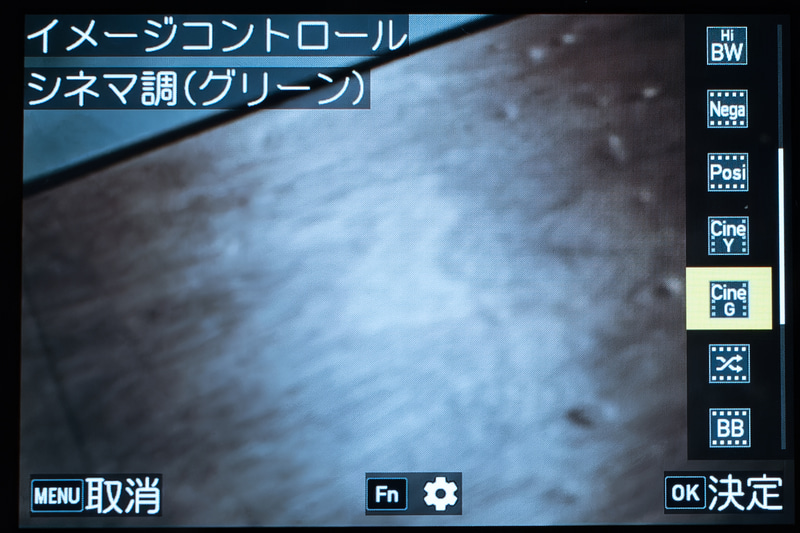

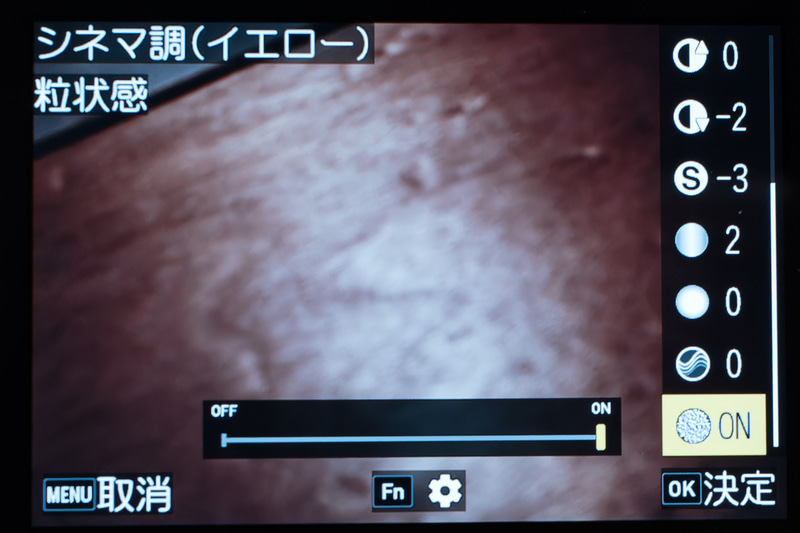

イメージコントロールには「シネマ調(イエロー)」と「シネマ調(グリーン)」が新搭載。また、粒状感の詳細設定が可能になり、大きさと強度を各3段階から選べる。イメージコントロールのカスタム設定は「カスタム3」まで増加した。

さらに高まったカスタマイズ性

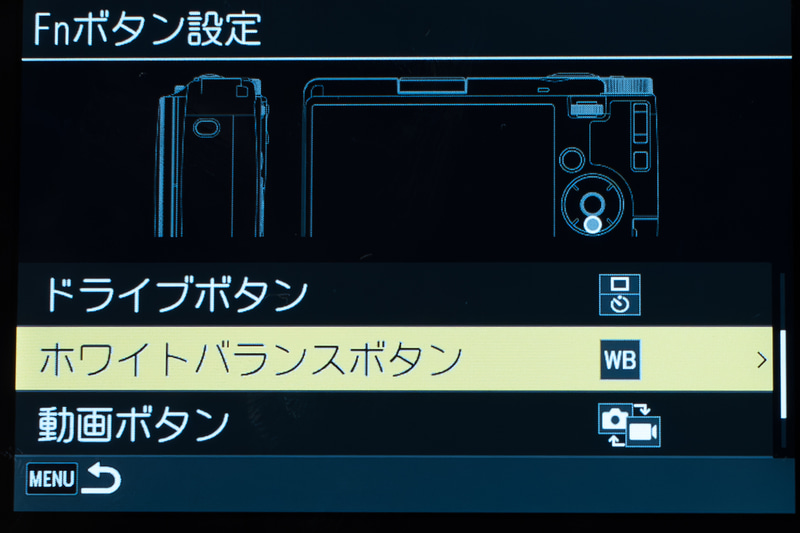

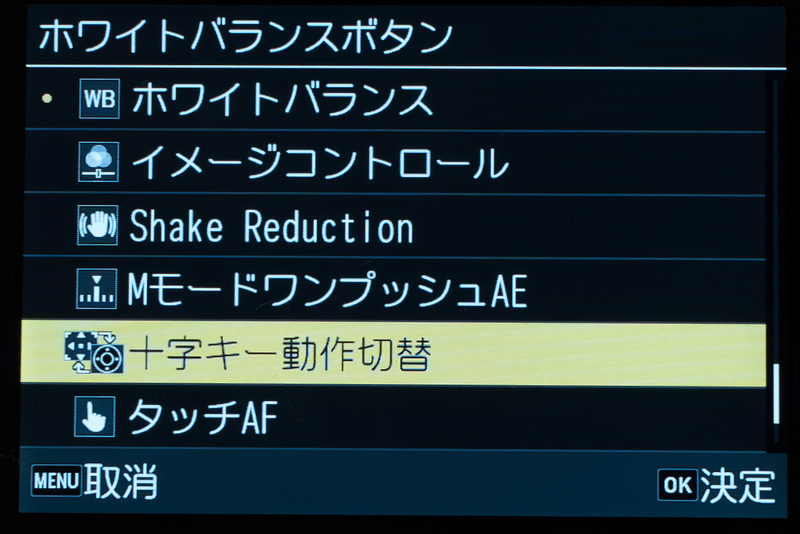

背面のレイアウト変更に伴い、操作部のカスタマイズ性についてもチェックしておきたい。

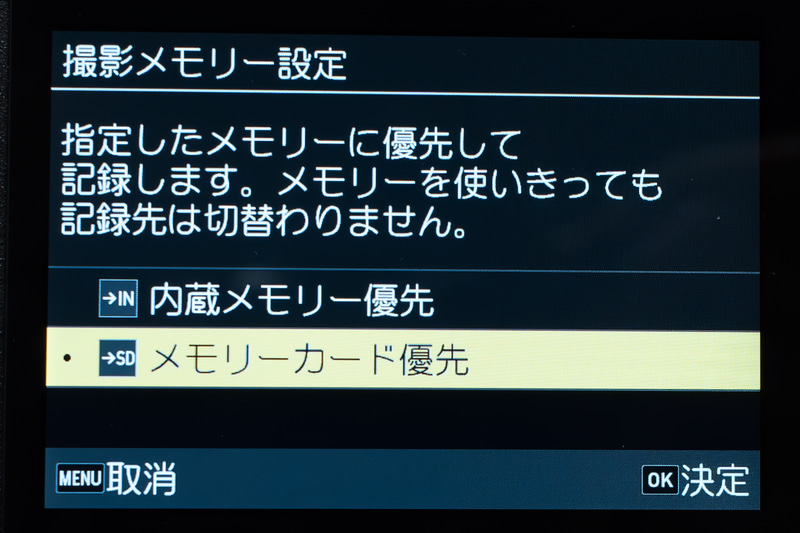

撮影メモリー設定から、撮影画像の記録先を選択可能。ボタンでも切り換えられる。以前は記録メディアが入っていないときに限って内蔵メモリーに保存されるスタイルだった。内蔵メモリーは約53GBと豊富。

詳細は後日のお楽しみ

今回はGR IVを実際に手にする機会に恵まれたが、価格や具体的な発売日、バッテリー持ちやAF速度の具体的な進化度合いなど、まだまだ情報が非公開の部分が多かった。なお、本イベントは関係者向けに「GR SPACE TOKYO」で開催されたが、GR IVを展示するのは同日のイベントだけで、明日以降は現行製品の展示に戻るという。

一般向けのタッチ&トライは正式発表後に行われるとのことで、「2025年秋」と予告されているGR IVの発売が、いよいよ近づいていることを感じさせられる。次のニュースも楽しみに待ちたい。