トピック

なぜ、EVF専用機でも“M”なのか?「ライカM EV1」の誕生背景を聞く

ライカカメラ社の副社長にインタビュー

2025年11月7日 07:00

2025年10月後半は濃密なライカ・ウィークだった。東京・青山のスパイラルガーデンにおける「ライカの100年:世界を目撃し続けた1世紀」展があり、世界規模でシリーズ化された写真展「In Conversation: A Photographic Dialogue Between Elliott Erwitt and John Sypal」もライカギャラリー表参道で開催。ライカカメラ社 監査役会会長のアンドレアス・カウフマン氏は、この来日中に箱根にあるパウル・シュミット顕彰碑も訪れ、100年以上にわたる日本とライカの繋がりに思いを馳せた。これらのイベントに続いて登場したのが、ライカMシステム初のEVF内蔵機となる新機種「ライカM EV1」だ。

この「ライカM EV1」について、ライカカメラ社副社長 写真・デザイン担当のステファン・ダニエル氏にインタビュー。商品企画の背景、ライカMシステムにおけるEVFのメリット、気になる仕様面などについて聞いた。

顧客からの強い要望で開発

——EVF内蔵のMマウント機を開発したきっかけは何でしたか?

外付けEVFのビゾフレックス2を装着せずに済む、EVF内蔵のカメラを作ってほしいという要望が多くのMユーザーからあったためです。現在のライカMデジタルユーザーのうち約半数は、ビゾフレックスEVFとセットで使用されているとも聞きおよんでいます。

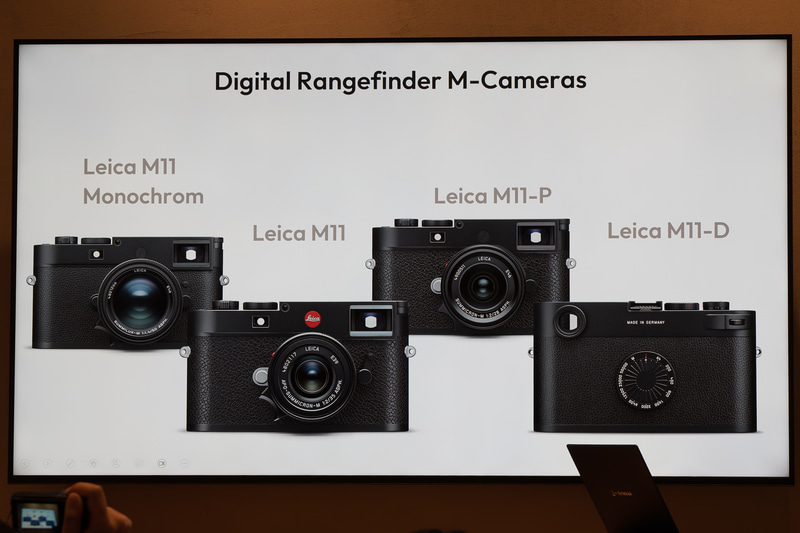

ライカM EV1は、M型ライカのファミリーに加わる新メンバーです。既存の光学ファインダー式のM型ライカを置き換えるものではありません。従来通りの光学式レンジファインダーを搭載する“M”と、EVFを搭載する“M EV”の両方を今後並列でラインナップしていく予定です。

——ライカとしては、EVF機にどのようなメリットを感じていますか?

ライカMやライカQのように伝統的なサイズで、EVFを使って簡単にピント合わせができて、ミラーレスカメラとして使える……といったように、より幅広い人に手に取ってもらいやすいカメラだと考えています。

想定ユーザーとしては、まずは視力に問題を感じているMユーザーです。これまでは視力が低下するとレンジファインダー撮影を諦めてAF式のライカQなどに移るといったケースがありました。ライカQは優れたカメラで人気がありますが、レンズが固定式です。ミラーレスカメラのライカSLは優れたEVFを持ち、AFかつレンズ交換もできますが、重量感のある高性能カメラです。

レンズ一体型のライカQやライカD-LUXからステップアップするユーザーや、カメラのスタイルとしてM型を使いたいものの、レンジファインダーカメラは難しそうだと思っている人のことも考えています。外付けファインダーを装着しないスッキリした状態で広角レンズを使いたい人や、ライカMレンズ以外を使ってみたい人にもメリットがあると考えています。

——M型ライカのMといえばMesssucher(距離計)の略であり、光学式のファインダーを搭載するレンジファインダーカメラであってこそというイメージでした。ライカの社内でもEVF搭載に葛藤はありませんでしたか?

もちろん「光学ファインダーがないのはMじゃない!」など社内で議論はありました。それでも、最終的にはユーザーの声に応えようと思いました。それぐらいEVF機の要望が多かったのです。ライカM EV1のMには“Mマウント”のMという意味を込めています。

——ライカM11-○○という名前ではなく、ライカM EV1という別シリーズにした理由はなぜでしょうか。

単なるライカM11のバリエーションモデルではない、ということを明確にしたかったからです。EVF搭載によるM型カメラの用途拡大を想像すると、そこには新世界があると思いました。MマウントでEV(Electronic Viewfinder)を搭載する1号機なので“ライカM EV1”と名付けました。

——EVFを使うだけでなく、電子的に二重像合致式の撮影スタイルを再現するレンジファインダーカメラの検討はありましたか?

全くありませんでした。

——従来のMデジタルでも、背面モニターのライブビューだけで撮影している人を意外と見かけます。こうした状況もEVF機の開発を後押ししましたか?

日本では多いのでしょうか? 私はあまり見たことがありません。

——EVF化モデルを出すにあたり重視したことは何でしょうか?

既存のMと同じスピリットで写真を撮れること……例えばファインダーが真ん中ではなく端にあるとか、常にMらしい伝統的なスタイルで同じように使えることを重視しました。カメラ自体のプラットフォームはライカM11なので、ファインダーより下の部分はライカM11と共通しています。

Mレンズの機構を活かしたMFアシスト「オート」

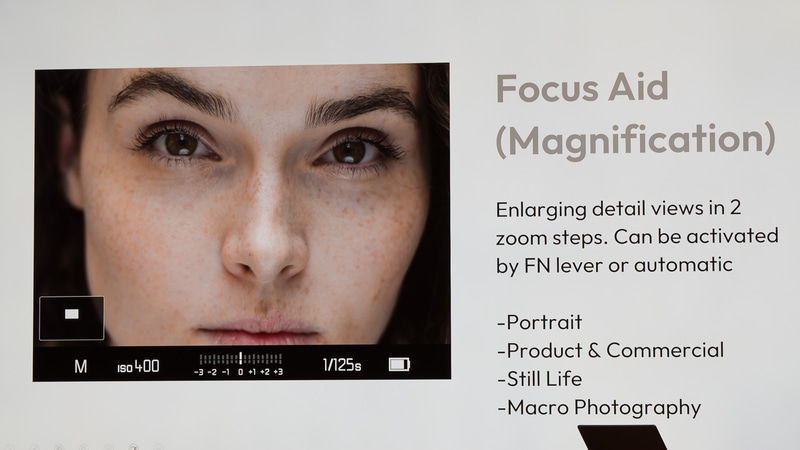

——マウント内部に距離計のコロだけが残っていますが、これはMFアシストのためですか? できることなら自動拡大が起動する感度を変えたいです。

はい、MFアシスト「オート」のためです。レンズ後部のカムが動いたことを認識して、MFアシスト(拡大表示)のトリガーとするために搭載しています。コロが動いたことを認識するだけで、撮影距離がどこかまでは見ていません。

その拡大表示を自動的にオンにするトリガー感度の変更も、もちろん技術的に不可能なことではありません。ちなみに私は、自動拡大はオフにしています。

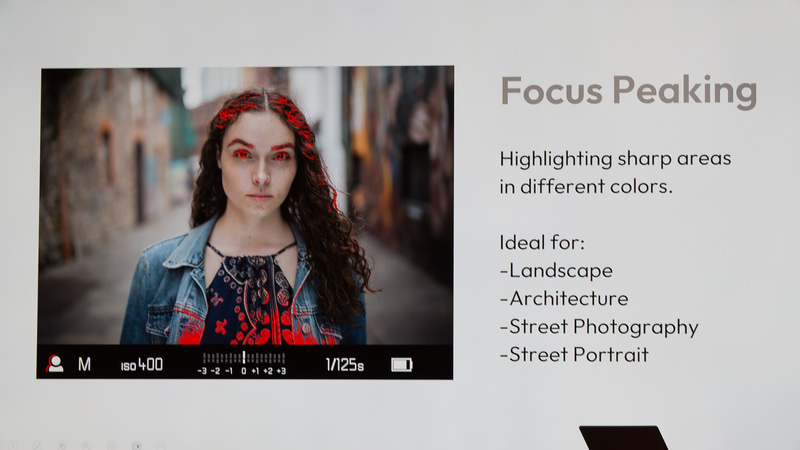

——MF撮影を助ける方法は、拡大表示とピーキング表示だけですか?

そうです。あと言うまでもなく、ハイパーフォーカル(いわゆるパンフォーカス撮影。レンズの被写界深度目盛りを見て、ファインダーを覗かずにピントを合わせる)ですね。

——MFアシストの拡大中に限ってですが、ライブビュー画面に手ブレ補正が効いていますよね。ピント合わせをやりやすくするためでしょうか?

その通りです。拡大表示中のピント合わせを助けるために、電子的に手ブレ補正の処理をしています。あくまでMFアシスト用で、撮影画像には反映されません。こうした電子式手ブレ補正機構はライブビュー画面のような映像には使えますが、写真に使えるクオリティではないからです。言うまでもなく、光学式手ブレ補正機構は本体サイズの都合で非搭載です。

EVFスペックはライカQ3相当

——開発において、技術的に難しかった点を教えてください。

技術的課題といえば、ライカQより薄いボディにライカQと同じEVFモジュールを入れることでした。クラシックなM型ライカに出っ張りを設けたくなかったため、ファインダーアイピースの突出をライカQシリーズよりも減らしています。そのためEVFが収まる部分は厚さギリギリの設計で、そこにはライカQのような赤いライカバッジを貼るための彫り込みすら設けられないほどにタイトです。

それ以外の部分では、ライカM11の開発スタート時からEVFタイプの機種を加えることを想定していたため、技術的に大きな課題はありませんでした。イメージセンサーや画像処理エンジンの世代はライカM11と同じです。

——ライカM EV1のファインダー部分は、ライカQ3と同じですか?

EVFのパネルと接眼光学系はライカQ3と同じです。M型ライカのサイズに収めるために、EVFモジュールのハウジングだけが変わっています。

——距離計の窓がセルフタイマーのランプになっていますが、ここに他の役目はありますか?

ありません。ちょうど内部構造的にスペースが空いていましたから、M型ライカで馴染みのある距離計窓の形状にして、ここに配置しました。

——距離計だけでなくISO感度ダイヤルも省略されていてシンプルです。これもコストダウンや軽量化のためですか?

ISO感度ダイヤルはコストに影響しません。EVFモジュールを入れると、その部分にもうISO感度ダイヤルが入らないという技術的な事情でした。価格がライカM11より抑えられたのは、単純に光学式ファインダーとEVFモジュールのコストの違いです。

——軽くなったので、カメラをより気軽に持ち出しやすくなりそうです。軽量化できた理由は、光学ファインダーと距離計がないからでしょうか? 引き続きアルミ外装の軽さが貢献しています。

そうです。光学式のレンジファインダーからEVFモジュールに変わるだけで42g軽くなっています。M型ライカのファインダーには大きなプリズムブロックと金属製のハウジングがあり、意外と重いのです。カメラにとって最も避けなければいけないことは、重くて持ち出す気がなくなることですから、カメラは少しでも軽くあるべきだと私は考えています。

——ライカM EV1に装着できないレンズは、ライカM11と同じですか?

同じです。

——ライブビューの拡大表示は画面内を自由に動かせますが、一発で表示範囲を中央に戻すショートカットはありますか?

はい。私はシャッターボタン横のFnボタンで真ん中に戻るように設定しています。

——ピント合わせの手段が増えただけでなく、レンズのフレアなども直接確認できるので、クラシックレンズの味を楽しむのにも良さそうです。

その通りですね。しかしそれはあくまでオマケ的なことで、EVFモデルを作る直接のきっかけではありませんでした。

私はライカR用のスーパー・エルマリートR f2.8/15mm ASPH.が大好きなのですが、カメラをモノクロモードにして、レンズに内蔵されているカラーフィルターを入れて青い空を撮った時に、その結果がファインダーですぐに見られることに感激しました。

製品仕様

- イメージセンサー:35mmフルサイズ、裏面照射型(BSI)CMOSセンサー、9,528×6,328(6,030万画素)

- プロセッサー:ライカ マエストロ シリーズ(Maestro III)

- EVF:576万ドット、60fps、倍率0.76倍、視野率100%

- 背面モニター:2.95型、233万2,800ドット

- シャッター速度:フォーカルプレーン60分~1/4,000秒、電子60秒~1/16,000秒

- 感度:ISO 64~ISO 50000

- フラッシュ同調速度:1/180秒

- バッテリー:ライカ BP-SCL7

- 撮影可能枚数:約244枚(モニター使用時)、約237枚(EVF使用時)

- 外形寸法:約139×80×38.5mm

- 質量:約484g(バッテリーあり)、約402g(バッテリーなし)