新製品レビュー

FUJIFILM X-T30 III

上位機種なみの装備・機能を小型軽量化 こだわりの操作感と20種類のフィルムシミュレーションも

2025年10月24日 07:00

富士フイルムの「X-T30 III」は、APS-Cサイズ相当のイメージセンサーを採用するミラーレスカメラ。2021年11月に発売された「X-T30 II」の後継モデルにあたる。

「Tシリーズ」の中でも小型・軽量さを徹底したエントリーモデルであるが、ダイヤル主体の操作系を踏襲しており、さらに全20種類のフィルムシミュレーションを気軽に扱えることから、初心者から愛好家まで幅広く楽しめるカメラに仕上げられている。

外観デザイン

「X-T30 II」の後継機ではあるものの、富士フイルムの現行ラインアップを考えると、むしろ上位機種である「X-T50」との比較の方が分かりやすい。

例えば横幅は「X-T50」より5.4mm短く、質量は約60g軽い。数値以上に小さく感じられ、本モデルにかけた小型軽量化への意気込みが感じられる。

樹脂製の部材を多く採用するなどシリーズ下位モデルらしい点がみられるものの、基本的には「X-T50」の外観デザインを踏襲しており、共通したテイストが強く感じられる。

撮像センサーと画像処理エンジン

搭載する撮像センサーは有効約2,610万画素の「X-Trans CMOS 4」、画像処理エンジンは最新世代の「X-Processor 5」である。画像処理エンジンは現行の最上位と同等だが、撮像センサーは「X-T50」以上のモデルが採用する有効約4,020万画素ではなく、この点にシリーズ内での差別化が見て取れる。

しかし、前世代の撮像センサーとは言っても、有効約2,610万画素もあれば解像感に不足を感じる場面は少ないのが実際のところである。下に示した建物群の撮影例を見ても十分な解像感が得られており、実際の撮影において大きな差を感じることはない 。

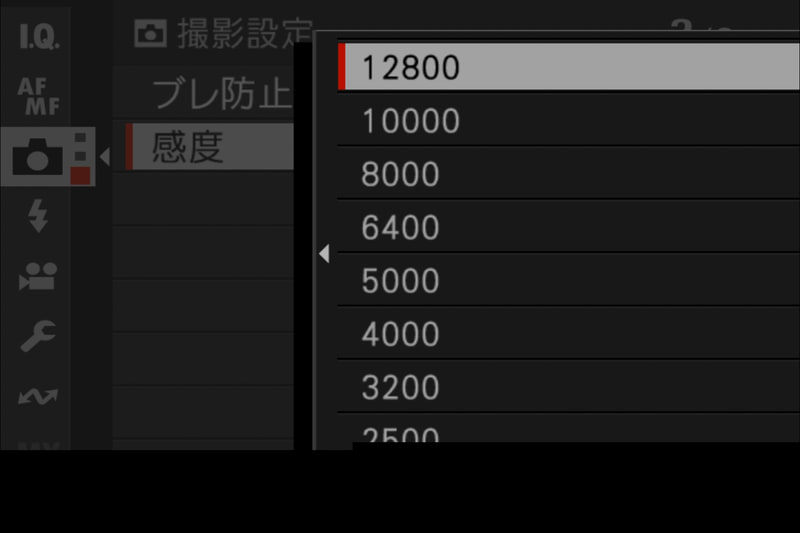

常用最高感度も「X-T50」と同等で、ISO 12800となっている。画素数が異なるのに常用最高感度が同じなのは少し不思議かもしれない。ともあれ、APS-Cサイズの高感度性能としては妥当なところではないかと思う

下のISO 12800で撮影した作例を見ても、SNSなどWebでの使用には十分な画質。1段低いISO 6400であれば、A4やA3サイズでのプリントにも対応できる印象だ。

操作性

操作性に関しては、まずシャッター速度ダイヤルと露出補正ダイヤルを備えている点が特徴のひとつ。頻繁に使うかどうかは人それぞれだが、X-Tシリーズらしい操作系なのは確かだ。

また、撮影モードダイヤルを備えないのもTシリーズ共通の特徴である一方で、「オートモード切換レバー」が設けられており、初心者でも迷わず撮影に入れるよう配慮されている。このあたりはエントリーモデルらしい親しみやすさを示している。

背面のボタンやダイヤルの配置は「X-T50」と大きくは変わらない。一方で、いわゆるジョイスティックにあたる「フォーカスレバー」をしっかりと搭載しているのは心強い。下位モデルだからといって手を抜かない、こうした点は歓迎すべきだろう。全体として、富士フイルムらしい万全な操作系がきちんと継承されていると言える。

【2025年10月24日】初出時に「異なる点といえば「AEL」ボタン(AEロックボタン)が省かれている程度である。」と記載しましたが、実際には背面右手側に存在します。訂正してお詫びいたします。

センターファインダー式の電子ビューファインダー(EVF)を備えている点も、Tシリーズらしさを示す重要な要素である。EVFが内蔵されているか否かの差は大きく、使い勝手において明確な違いを生むことになる。

上下チルト式のモニターを採用しており、この点は「X-T50」と同様である。バリアングル式ではないが、横位置でのハイ/ローアングル撮影を光軸とズレずに行える上下チルト式は、むしろ実用的で好ましく感じられる。

「X-T50」と同じく内蔵フラッシュを搭載。エントリークラスのカメラに搭載されることの多い内蔵フラッシュだが、あれば記録写真や記念写真を撮るときなどに重宝する。

フィルムシミュレーションダイヤルを搭載

左肩には「X-T50」と同様に「フィルムシミュレーションダイヤル」が搭載されている。人気の機能をすばやく気軽に切り替えられるのはうれしいポイントだ。

搭載するフィルムシミュレーションは全20種類で、内容的には「X-T50」と同等になっている。ダイヤル上に並ぶのは使用頻度の高い6種類に限られるが、「C」ポジションや「FS1~3」に登録することで、他のフィルムシミュレーションも呼び出すことが可能だ。

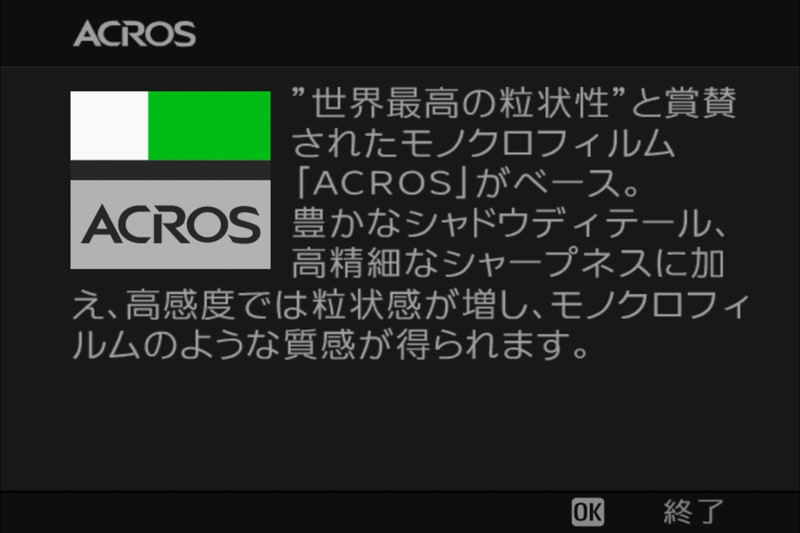

例えば「ACROS」に設定すれば、質感豊かでシャープな表現のモノクロ写真を撮影できる。

ちなみに「ACROS」とは、富士フイルムのモノクロフィルムの名称である。粒状性の高さが評価され、その特性をデジタル上で再現しているのがこのシミュレーションだ。

動画性能

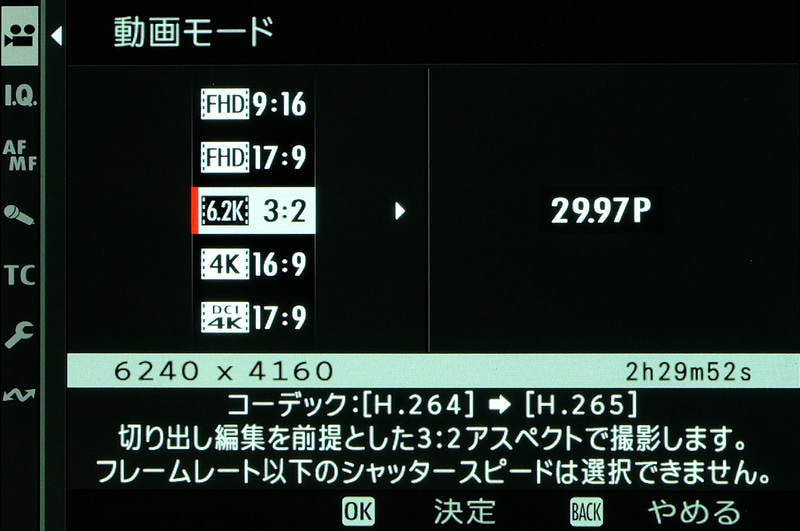

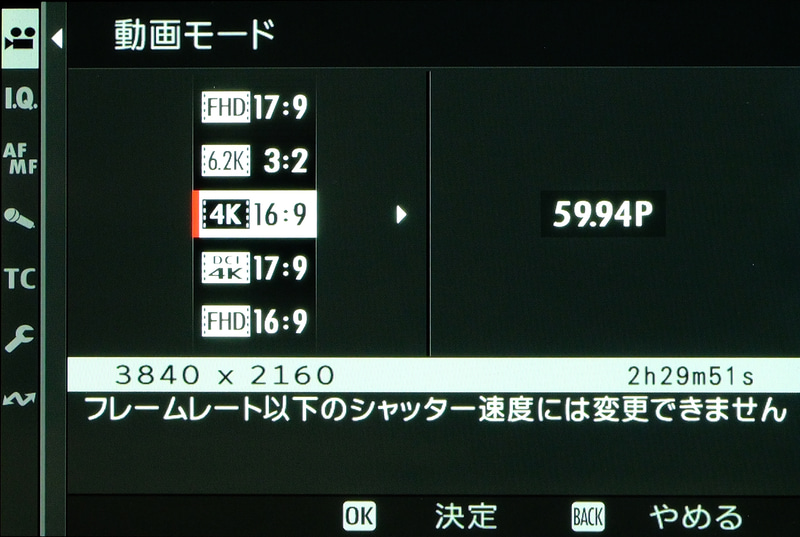

最大で6.2K 30P(4:2:2 10bit)の動画記録に対応している。一般的な用途であれば十分すぎる性能であり、エントリーモデルとしてはかなり優秀な動画機能を備えていると言えるだろう。

もちろん、良く使われるところの4K 60PやFHD 60Pといったフォーマットもカバーしており、一般的な撮影ニーズには十分対応できる仕様となっている。

今回は、「4K 60p」でサンプルの動画を作成してみたので、参考にしてもらいたい。

作例

「XF23mmF2 R WR」を装着してスナップ撮影を行った。フィルムシミュレーションには「ASTIA/ソフト」を使用。小型軽量なためか、目に入った被写体を直感的に切り取るのが楽しいカメラだと感じる。Tシリーズの操作性を備えつつ、小型・軽量に徹した本モデルの魅力がよく表れている。

フィルムシミュレーション「ノスタルジックネガ」で撮影した1枚。長く伸びたハスの葉が印象的に浮かび上がり、日常の光景を一層ドラマチックに切り撮ることができる。ホワイトバランスの設定で色温度をやや高めにするのがコツで、普段見慣れた風景をより印象深く描き出せるのは、フィルムシミュレーションならではの魅力と言えるだろう。

本モデルのキットレンズは「XC13-33mmF3.5-6.3 OIS」で、35mm判換算20-50mm相当というスナップ撮影に適した焦点域をカバーしている。作品表現を突き詰める用途にはやや不向きな面もあるが、軽快に日常を切り撮りたくなる本モデルとは相性の良いレンズ。動画に適した広角性能を備え、描写性能も必要十分なレベルに達している。

フィルムシミュレーションを「Velvia/ビビッド」に設定して撮影した1枚。コントラストや彩度がぐっと高まり、夕景をより印象的に描き出せた。撮影設定を変えながら表現を楽しむのは一見ハードルが高そうなのだが、本モデルであれば操作もわかりやすく、比較的気軽に挑戦できるだろう。

まとめ

「X-T30 III」は「X-T50」に比べ、さらに小型・軽量化に徹したシリーズ下位モデルという位置づけにありながら、Xシリーズらしいダイヤル操作をしっかり踏襲している点が魅力だ。日常のスナップから旅行まで気軽に持ち出せるサイズ感と、拘りのある操作感の両立は、本機ならではの持ち味である。

搭載する有効約2,600万画素センサーは、上位機に譲る面があるものの、実用上不足を感じることはほとんどない。加えて、全20種類のフィルムシミュレーションを直感的に扱えるのも本機の強みであり、初心者から上級者まで幅広い層が撮影表現を楽しむことができるだろう。

本モデルは富士フイルムらしい色再現と操作系を手軽に体験できる1台として、これからXシリーズを始める人にも、上位機種のサブカメラとしても、間違いなく有意義なカメラとして勧めることができる。