新製品レビュー

ソニー RX1R III

9年ぶりのモデルチェンジ 「フルサイズα」をポケットサイズで

2025年8月24日 12:00

ソニーから新たに発売された「RX1R III」は、35mmフルサイズセンサーと焦点距離35mmの単焦点レンズを搭載するコンパクトデジタルカメラです。

前モデル「RX1R II」の発売から9年以上ぶり、レンズ交換式ミラーレスカメラであるαシリーズの最新機能を盛り込んでの登場です。

外観デザイン

「RX1R III」の外形寸法は113.3×67.9×74.5mmとなっており、前モデルの「RX1R II」の113.3×65.4×72.0mmと比べると、わずかに大きくなっています。言い換えれば、性能進化してもサイズはほとんど変わらず維持していると言って良いかと思います。

質量に関しては、前モデルが約507g(共にバッテーリーとメモリーカードを含む)だったところ、本モデルは約498gと軽くなっています。

実際に手にしてみると、その小ささを実感できます。コンパクトデジタルカメラを持っているというよりは、開放F値F2の単焦点レンズを持っているといった方が違和感がありません。初号機「RX1」が登場した時には、「これならフルサイズセンサーのミラーレスカメラも可能なのでは!?」との期待を抱かせてくれました。それは後年、フルサイズミラーレスカメラ「α7」として実現したのです。

一体型の35mm単焦点レンズ

本モデルが搭載する撮像センサーは、有効約6,100万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーとなります。前モデルは有効約4,240万画素でしたので、1.5倍ほどの加増となり、高画素モデルのミラーレスカメラ「α7R V」と同等となりました。

ボディ一体型で焦点距離35mmのレンズは、ツァイスブランドの「ゾナー35mm F2」。撮像センサーを覆うほどの直前まで配置されたレンズ構成は、ボディとの一体を前提として設計された非交換式のレンズならではのものになっています。

ミクロン単位の精度で組み込まれていることで、描写性能は抜群に高くなっています。

解像性能と画角を優先するためか多少の歪曲収差が残されていますが、作例のように直線的な被写体を写さない限り、ほとんど気にならないレベルにまで抑えられています。それでも気になるようでしたら、「レンズ補正」の「歪曲収差補正」を「オート」(初期設定は「切」)にすれば、簡単に補正できます。

操作性

背面のボタン類やダイヤルの配置に基本的な変更はなく、「メニューボタン」と「再生ボタン」が入れ替えられた程度に留められています。それでも形状やタッチが改良されているため、操作性は向上していると感じました。

大きな違いとしては、前モデル「RX1R II」が上下チルト式の可動モニターであったところ、本モデルでは完全固定式になっています。結構思い切った仕様変更ですね。

マルチインターフェースシューとダイヤル類が天面に揃えられ、フラットトップになったのは前モデルとの大きな違い。カメラが手によく馴染みますし、見た目も良くなった印象です。

グリップの形状とテクスチャーも変更されています。「RX1R II」と比べると縦に長くなって立体感も増しています。気づきにくい変更かもしれませんが、カメラのホールディング性は確実によくなっており、地味ながらも好感の持てる改良だと思いました。

コンパクトながらしっかりEVF(電子ビューファインダー)を搭載しているところは、RX1シリーズ全体の特徴の1つになっています。前モデルではポップアップ式でしたが、本モデルでは固定式に改められました。とは言っても、EVFの基本性能に変更はありません。

また、本モデルには別売りではあるものの、専用のレンズフード「LHP-1 J2」が用意されています。このレンズフードは歴代「RX1」シリーズと共通の仕様となっており、1度はディスコンとなりながらも、型番を変えて復活したアクセサリーです。金属製かつ切り欠きのある本格的な仕様は、本モデルを選択するほど熱心なユーザーならぜひ揃えたいアイテムといえます。

切り替え可能な最短撮影距離

本モデルの最短撮影距離は通常時は約0.3cmと、比較的平凡なスペックになっています。とは言っても、一般的なスナップ撮影をする上では十分すぎるくらいの性能だと言えるでしょう。

ところが、レンズ先端にある「マクロリング」をマクロ側にすれば、一気に約0.2m(マクロ側での最遠撮影距離は約0.35m)まで寄れる、高い近接撮影性能が現出します。

この時の最大撮影倍率は約0.26倍。十分に被写体に近寄って大きく写すことができ、なおかつ妥当な広さで背景を画面内に取り入れることが可能です。大口径なレンズを搭載しているため、ボケ量をコントロールしやすいのも良い点です。

動画性能

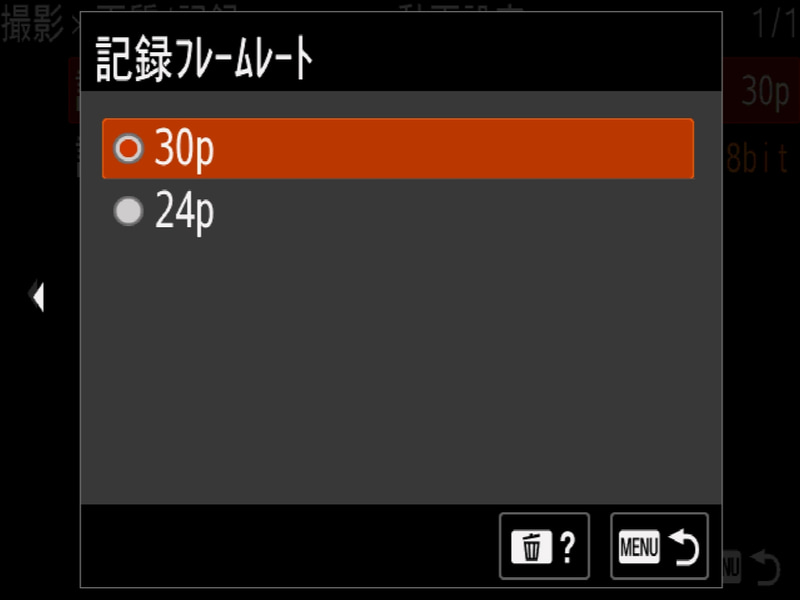

「RX1R III」は最大で4K 30P(4:2:2 10bit)の動画記録に対応しています。

速く動く被写体の撮影では見劣りするかもしれませんが、本モデルが活躍するような、一般的な用途においては十分すぎる性能だと思います。

今回は、その「4K 30p」でサンプルの動画を作成してみましたので参考にしていただければと思います。

作例

可動式モニターは省略されましたが、本来的にコンパクトなカメラなため、取り廻しの良さで問題なくカバーできると言った印象でした。AIプロセッシングユニットを搭載した本格的な被写体検出機能があるため、ペットなどの撮影でもピント合わせに苦労することがありません。

コンパクトでありながら高性能なところが、本モデルの存在意義でしょう。日常の何気ないスナップでさえも、本格的な作品撮影へと昇華してくれます。

焦点距離を35mmから50mm相当、さらには70mm相当へとワンタッチで切り換えることができるステップクロップ撮影機能を搭載しています。下の作例は50mm相当で撮影したものですが、この場合でも2,900万画素を超える高解像が維持されています。ちなみに70mm相当の場合は約1,500万画素。高画素モデルである本機の強みですね。

最新型のαシリーズに準じて、クリエイティブスタイルはクリエイティブルックに変更されました。一般的な「ST」(Standard)はもちろん、新たに追加された「FL2」、「FL3」を含む全12種類のプリセットが用意されています。下の作例は、フィルム調で撮ることのできる「FL」(Film)で撮影してみました。

まとめ

同社の「α7R V」同等の撮像センサーやAIプロセッシングユニットを搭載しながら、コンパクトデジタルカメラらしさを維持しているところが、本モデル「RX1R III」の大きな特徴だと思います。

天面の凹凸を廃したフラットトップなデザインや、固定式の内蔵EVFへの仕様変更などは、そうした特徴をよくあらわしていますが、実際に使ってみれば操作性はもちろんのこと、撮影性能や描写性能などのすべてが確実に向上していることを実感できます。

非の打ちどころのない進化を果たした本モデルではありますが、試写で3時間も持たなかった弱めのバッテリー性能だけが唯一の弱点かもしれません。しかし、1,020mAhの小容量なバッテリーを採用しているのも、コンパクトであることを維持するためなのでしょう。予備のバッテリーを用意するなどして、楽しく付き合っていきたいところです。