新製品レビュー

Google Pixel 10 Pro

圧巻の100倍ズームをAIで生成 未来を見据えたスマートフォン

2025年9月3日 07:00

Googleが提供するスマートフォン「Pixel 10」シリーズが登場した。ハイエンドスマートフォンで、コンピュテーショナルフォトグラフィーを活用した高機能・高画質カメラの搭載が特徴。今回はさらに、生成AIを使った超望遠ズームに対応したほか、画像に加えられた生成AIによる変更や撮影したカメラなどの来歴情報を保存するC2PAがいよいよスマートフォンカメラでもサポートされた。

今回、Pixel 10シリーズのうち、Pixel 10 Proのカメラをピックアップしたい。

扱いやすいトリプルカメラのハイエンドスマートフォン

Pixel 10シリーズは、Pixel 10/10 Pro/10 Pro XL/10 Pro Foldの4ラインアップ。このうち10 Pro Foldは折りたたみ端末で、唯一発売日が10月9日(木)になっている。それ以外は8月28日(木)に発売された。そのため、以降は10 Pro Foldを省いて説明する。

Pixel 10は6.3型Actuaディスプレイ(1,080×2,424)を搭載し、外形寸法・重量は152.8×7×8mm・204g。12GBのメモリと128GBまたは256GBのストレージを搭載する。

Pixel 10 Proは6.3型Super Actuaディスプレイ(1,280×2,856)を搭載し、重量は207gとわずかに重く、外形寸法は同じ。メモリは16GB、ストレージは256GBまたは512GBだ。

Pixel 10 Pro XLは、6.8型Super Actuaディスプレイ(1,344×2,992)を搭載。本体サイズは162.8(H)×76.6(W)×8.5(D)mm、232g。メモリは16GB、ストレージは256GBまたは512GB。

いずれもプロセッサはGoogle Tensor 5を搭載。iPhoneのようにモバイルバッテリーやカメラグリップなどを装着できるQi2に対応する。名称はGoogle Pixelsnappとなっているが、MagSafe互換なので既存のMagSafe対応アクセサリーがそのまま利用できる点も魅力。なお、10 Pro XLのみ、充電速度が高速なQi2.2(25W)に対応している。

機能的には細かな違いはあり、Pixel 10と10 Proは画面サイズも同じなので大きな差はないように見えるが、メモリやストレージに加えてカメラスペックが異なる。

Pixel 10はメインカメラが48MPのQuad PD広角カメラで、1/2型センサーを搭載する。レンズのF値はF1.7、画角は82°。超広角カメラは13MPのQuad PDカメラで、1/3.1型センサーを搭載。レンズのF値はF2.2、画角は120°。望遠カメラは10.8MPデュアルPDカメラで、1/3.2型センサー、光学倍率は5倍で、画角は23°。超解像ズームは最大20倍。

Pixel 10 Proと10 Pro XLのカメラは同等で、メインカメラは50MPのOcta PDカメラで1/1.3型センサーを採用。レンズのF値はF1.68、画角は82°。

超広角カメラは48MPのQuad PDカメラで、1/2.55型センサーを搭載。レンズのF値はF1.7、画角は123°。望遠カメラは48MPのQuad PDカメラで、1/2.55型センサーにF2.8、光学5倍のレンズを搭載する。超解像ズーム Proを搭載し、最大100倍まで対応する。

カメラ機能で考えると、いずれもトリプルカメラながら、超広角、望遠ともにピクセルビニングが使えるPixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLの性能が高い。10 Proと10 Pro XLの違いは画面サイズや一部のスペックで、パフォーマンスに直結するCPUやGPU、メモリ、ストレージは同等なため、主に画面サイズで選択すると良さそうだ。

前モデルのPixel 9 Proと比較すると、カメラスペックはすべて同等。メインカメラは50MP、超広角カメラは48MP、望遠カメラは48MPでスペックは変わらない。ただし、望遠カメラに光学式手ブレ補正が搭載された点と、デジタルズームが30倍から100倍に拡大された点が異なる。

強烈な100倍デジタルズーム

実際のカメラ性能に関してもチェックしよう。前述の通り、メインの広角カメラは50MPの1/1.3型センサーを搭載する。ピクセルビニングによって記録画素数は1,250万画素になる。レンズは実焦点距離6.9mm、35mm判換算時24mmで、F値はF1.7。

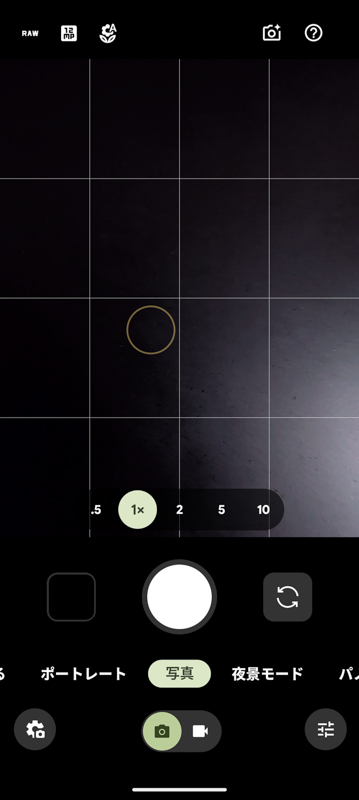

カメラのUIは従来のPixel 9シリーズと変わらず、画面にタッチするとハイライトとシャドウ、ホワイトバランスをバー操作で変更できる。さらに露出、シャドウ、ホワイトバランス、フォーカス、ISO感度なども設定でき、ある程度のカスタマイズ撮影に対応する。

バーを動かして露出補正するのは、デジタルカメラのUIと感覚が近い。構図を変えても露出補正が解除されないので、撮影シーンに応じて使い分けると便利だろう。このあたりのUIも従来通りだ。

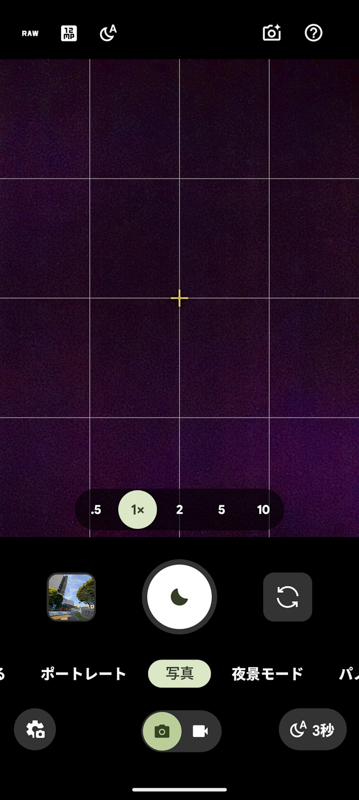

左右にスワイプすることで夜景モード、パノラマ、ポートレート、一緒に写る、長時間露光、アクションパンの切り替えが可能で、このあたりの機能もPixel 9シリーズと同じ。

基本的にPixel 9シリーズとの画質差は感じなかった。スペック上の違いはないため、おおむね写りは変わらないといって良いだろう。

ただ、画像処理に多少の違いはありそうで、露出制御やホワイトバランスがシーンによって違いがある場合もある。また、超広角カメラでは周辺の解像感に差があり、一部画質が向上しているようだ。

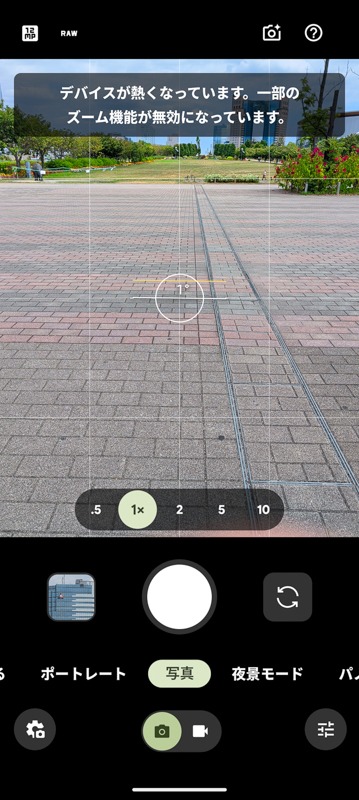

画面上には、これまで0.5倍、1倍、2倍、5倍というズームボタンが用意されていたが、望遠カメラのデジタルズームに自信ができたのか、ユーザーの利用状況を踏まえた結果なのか、10倍ボタンが用意されている。

ちなみに、24mm相当のメインカメラに対して110mm相当の望遠カメラなので、光学ズームでの倍率は4.58倍になる。わずかにデジタルズームすることで5倍相当となる。

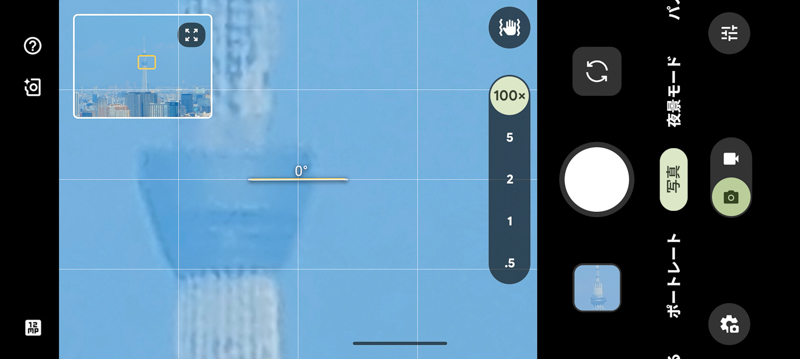

Pixel 9 Proのデジタルズームは30倍までだが、Pixel 10 Proの場合、最大100倍までのデジタルズームが可能になる。撮影自体は、光学式手ブレ補正と電子式手ブレ補正で、100倍ズームでも手持ちで十分に可能。画面上に手ブレ補正ボタンが表示され、さらに強力な電子式手ブレ補正をオンにすることもできる。ピタッと揺れが止まるが、その分、構図を変えるための微調整も効かない。

手持ちの場合は、脇を締めて両手で構えて構図を決め、そのまま構図を変えないように画面上の手ブレ補正ボタンにタッチすれば構図を固定できる。しかし、画面に指を伸ばせば構図は変わるため、あまり構図は考えない方がよいだろう。

いずれにしても100倍ズーム、つまり2,400mm相当の焦点距離でも手ブレの心配なく撮影できて利便性は高い。そして、その撮影結果は表現しづらいが、「驚くべきレベル」といっても良い。

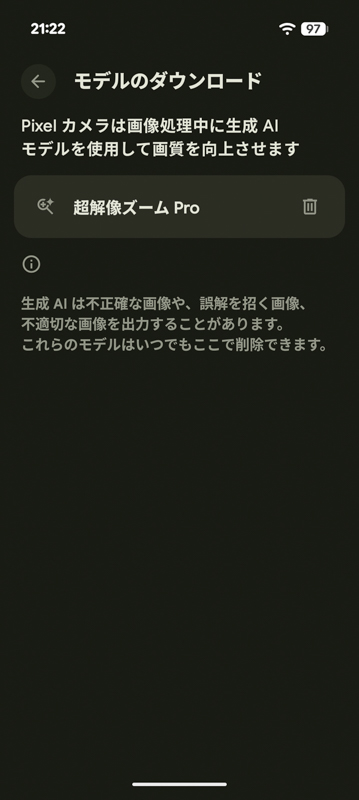

この100倍ズームは「超解像ズーム Pro」という機能となっており、生成AIを活用したズーム機能というのがポイントとなる。一般的な画像生成AIでも使われている拡散モデルを採用しており、画像を拡大して劣化した部分を生成AIで補う仕組みだ。

デジタルズームは、基本的に画像の中央を切り出して、それを指定の画素数に拡大することでズームする。画像が粗くなってモザイクのようになるが、そのパターンから学習データを使って元データを推測する仕組みとみられる。従来、他社が「超解像ズーム」と呼ぶ機能の場合、画素を解析して推測するというものだが、これに拡散モデルを活用した。

実際の動作では30倍以上にズームすると超解像ズーム Proが動作するようになる。撮影後、かなり粗い画像が記録され、撮影後に超解像ズーム Proの処理が行われ、5~10秒程度の処理時間がかかる。すぐに撮影画像を確認しようとすると待たされるが、撮影後に自動で処理が行われるので、後で確認すると自動的に処理された画像が表示される。

なお、超解像ズーム Proのための拡散モデルは事前に端末内にダウンロードされているので、ネットワークに接続されていなくても処理は行われる。

100倍までズームすると、被写体はライブビュー上ではかなりぼやけた表示になり、撮影した直後もその状態。超解像ズーム Proの処理が行われ、終了するとかなりクリアな写真が表示される。このとき、初見なら恐らく誰もが驚くだろう。

一見して、異常に感じられる画像は生成されない。比較的自然なので、スマートフォンの画面上で違和感を覚えることは多くはなさそうだ。少なくともレビューした限りは極端におかしい写真はなく、実用的に見えた。例えば超解像ズーム Proが適用されない29倍と適用される30倍を比べても、画質面での差はともかくとして、何か存在しないものが生成されている、と感じることはなさそうだ。

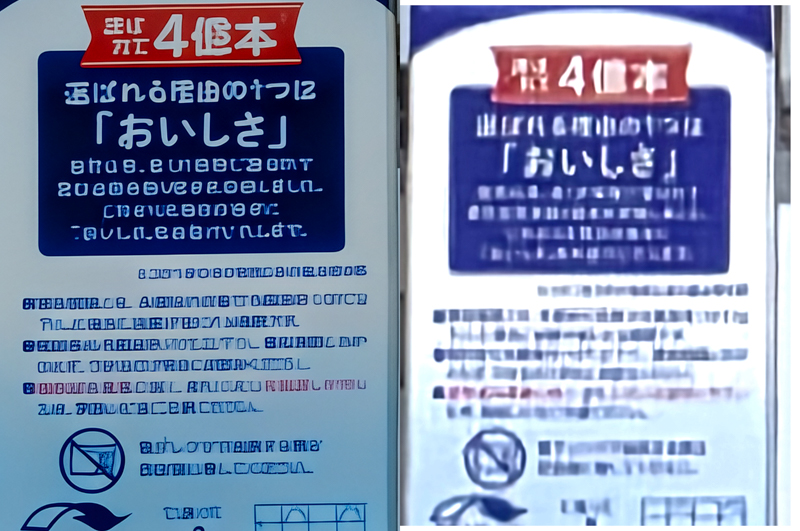

ただし、細かく見るといろいろ粗はある。特に危険なのは文字だ。もともとデジタルズームも画素を補間するために不正確な文字が撮影されてしまっていたので、どちらも同レベルといえるだろう。デジタルズームで読めない文字は、超解像ズーム Proでも判読不能な文字になる。逆にいえば、デジタルズームで読める文字が、生成AIだと全く別の文字になる、という訳でもなさそうだ。ただし、もっともらしい文字を生成するため、誤解を招く可能性は十分にある。

ただこれはやはり、「写真を」「撮影する」とは言いがたいところではある。撮影した写真を生成AIに貼り付けて「画像の中心部を100倍にズームして」とプロンプトを入力したようなもので、あくまで「画像を」「生成する」機能だ。

こうした機能もあってか、Pixel 10ではスマホカメラでは初めてC2PAのコンテンツ認証情報の付与に対応した。いずれ別の記事で解説したい。

それでもC2PAに対応した上で、AI使用を証明できるようにした点は大きく評価できる。Pixel 10ではRAW(DNG)の同時記録も可能で、当然AIが使われていない画像になるが、これを別の画像処理ソフトでAI処理して出力すると、AIが使われたかどうか分からなくなる。両方の画像を並べたとき、実は信頼できるのはPixel 10のコンテンツ認証情報が付与された画像だ。

とはいえ、例えばXへの投稿では画像からコンテンツ認証情報を削除してしまうし、まだまだ環境が追いついていない面もある。コンテンツ認証情報は「AIを使っているかどうか」だけではなく、撮影者や編集の有無を証明するためのものなので、iPhoneを含むスマホカメラも対応が求められ、それが進めば環境も整備されるだろう。

構図をコーチしてくれる機能も

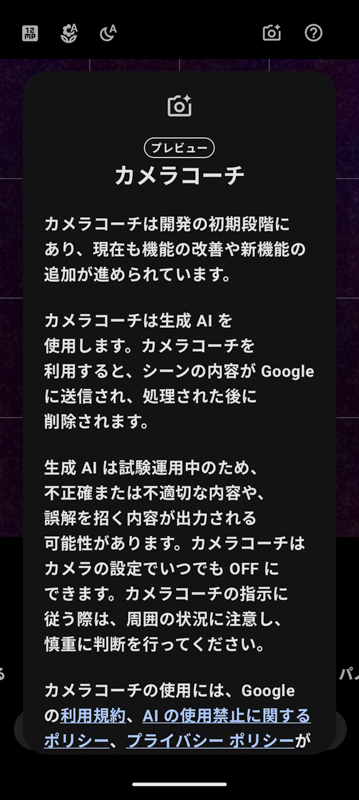

もう1つのAIを活用した機能として、「カメラコーチ」機能が搭載されている。まだプレビュー段階ではあるが、AIを使って主に構図をアドバイスしてくれる機能だ。

使い方は簡単で、カメラを被写体に向けて右上にあるカメラコーチボタンを押すと、そのプレビュー画面が解析される。Googleレンズのように画面内を認識して、その被写体に対してどのような構図がいいかをアドバイスしてくれる。

被写体を中央に置いてズームアップする、といったアドバイスや、縦構図・横構図の切り替えなど、いくつかのアドバイスはあり、背景が観光地であるか、人物であるかといったあたりもあわせて解析されるようだ。

基本的には、無難な構図を紹介するといった程度で、光の加減や露出、色温度の制御といったアドバイスはない。大胆な構図でアーティスティックな写真を撮るといったアドバイスはしてくれない。有名写真家風の構図を教えてくれるわけでもないようだ。

写真機能ではそのほか、ポートレートモードで従来は1.5倍、2倍というズーム位置に固定されていたが、Pixel 10 Proでは1倍、2倍となり、「1.5倍」はなくなり、人物以外で背景をぼかしたい場合に使いやすくなった。夜景やパノラマ、一緒に写るといった機能は従来通りだ。

付属のフォトアプリにある消しゴムマジックで人を消す機能なども従来通りで、さらに「ズーム画質向上」機能は、超解像ズーム Proと同じ機能にも見える。これがあれば、あらかじめ100倍ズームで撮らなくても後から同様の効果は得られそうだ。

未来を見据えたAIスマートフォン

Pixel 10 Proはハイエンドスマートフォンで、普段使いには全く問題なく使える。Google製のためOSのアップデートが早く、最新機能をすぐに試せる。長期のアップデート保証もあり、Androidの標準的なスマートフォンでもある。

ライカ監修のカメラを搭載してより写真に特化したシャープAQUOS R9 proやXiaomi 15 Ultra、折りたたみ端末のGalaxy Z Fold7など、バラエティに富んだ選択肢もあるが、Pixel 10は、AIを前面に押し出して新たな使い勝手を目指した意欲作でもある。

実際には存在しなかったものを生成してしまうAIの機能は写真との相性がよくないとされるが、被写体検出では今やAIが一般的だ。その中で、AIの拡散モデルを使ったPixel 10の超解像ズーム Proは、写真における新たな議論にもなり得る。

難しいことは考えずに、スマホカメラとして考えれば100倍までのズームは楽しいし、カメラとしての使い勝手も良好。難点としては、シャッター音が海外でも強制的になる仕様で、個人的には海外ではシャッター音が制御(できれば音を小さく)できるとよかった。

カメラとしては、前モデルからの変更点は多くはなく、超解像ズーム ProやカメラコーチといったAIを活用した点が特に強調されている。個人的には、iPhoneに搭載されていた本体背面のマグネット「MagSafe」と互換性のある「Qi2」に対応している点が嬉しい。充電機器だけでなく、スマートフォン用の三脚などのiPhoneのアクセサリーがすべて使えるようになり幅が広がるからだ。カメラ用のアイテムも多いので、そうした拡張性も魅力になるだろう。

スマートフォン全体としてもAIを駆使した機能が強化されており、AIに注力するGoogleらしいスマートフォンで、これはこれでスマートフォンの未来を感じられる端末だといえそうだ。