クルマとカメラ、車中泊

天体撮影にも利用可能 超高感度カメラの使いこなしを紹介

2025年10月18日 12:00

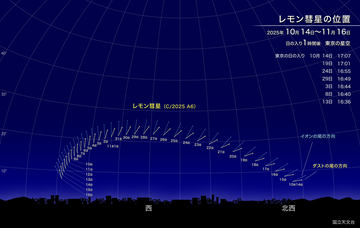

時間は4時頃、もしくは17時30分頃。肉眼だとちょっと厳しいです。双眼鏡ならすぐに見つかりますよ。1度場所がわかってしまうと、肉眼でも見えるようになってくるから不思議なものです。

写真では簡単にとてもよく写ります。今回の写真は九十九里で10月17日(金)の明け方に撮影したものです。RAWで撮影して明るく補正してるのでJPGだけで撮るならISO 5000くらいにすると良いです。レンズは40mmを使ってますが、これより短い焦点距離なら赤道儀を使わなくても三脚だけで十分でしょう。

ともあれ撮影に夢中になるよりは肉眼で彗星と夜明け前の空を楽しんでくださいね!

ISO 80万相当!コンパクトな超高感度カメラ

超高感度カメラって聞くと、ちょっと気になりません? 今回はフルカラーナイトビジョン「SIONYX AURORA」です。なんとISO 80万相当。暗いところもよく見えるし、星空もバッチリです。最近はカメラでもISO 40万くらいのものも出ているので、驚くほど高感度ってほどではないかなあ。画質も期待してはいけません。

だけどレンズ交換式カメラより圧倒的に小さく軽く天体観測のお供にバッチリなのです。サバイバルゲームで使ってる方も多いみたい。天体観測のお供というとまず双眼鏡なんだけど、SIONYX AURORAは対角線視野が45°くらいあって、双眼鏡より圧倒的に視野が広いことがメリットなんですよ。これでみる星空楽しいですよ。

StandardとProーそれぞれの違い

SIONYX AURORAにはいくつかの種類があって、僕が購入したのはSIONYX AURORA Blackという製品。でもこれ、記事執筆時点でディスコンになってました。む〜。現行品はSIONYX AURORA StandardとSIONYX AURORA Proの2種類。

基本仕様は3機種とも一緒ですが、BlackにはGPSとアイセンサーが搭載されてません。StandardとProにはGPSとアイセンサーが搭載されてます。StandardとProの違いはセンサーです。3機種ともセンサーサイズ、画素数は一緒ですが、BlackとStandardは同じセンサー、Proはさらにノイズを減らした高画質なセンサーが搭載されてます。

これらのほかに、筐体が白い、Sportsという製品がありました。SportsはBlackと同じスペックでケースが付属しないシンプル仕様です。中古もたくさん出回ってますから、買う時の参考にしてくださいね。

操作は極めてシンプル

使い方は超シンプル。ダイヤルを回して覗くだけ。ホームビデオみたいな形だけど、録画よりも見ることに特化しています。後半、これで撮った画像を載せるけど静止画はJPGのみでノイズがたくさんです。でも、ファインダーで覗いた画像は綺麗なんですよ。

スマホとWi-Fi接続してアプリでリアルタイム画像を見ることもできます。

カメラ設定もファインダーを覗きながらやることになりますが、レンズ交換式カメラに比べれば簡素なメニュー。デジカメを使ったことがあれば迷うことはないでしょ。なので割愛。

でも使いこなしの注意はありますよ。基本、自動露光なので、画面内に明るい光源が入ってしまうと、途端に全体が暗くなります。なので、人工光源があるところでは頻繁に露出補正をすることになります。トップの四方向ボタンで操作できるので、ちょっと練習しておきましょう。また、赤いボタンがシャッター・録画ボタンですが、静止画だとまず間違いなく、ブレますw まあ、ホームビデオでもそうですね。カメラのシャッターボタンで合理的な位置なんだなあと改めて思ったり。

あと、メニューの中にHDRのON/OFFがありますが、これはONにしておきましょう。基準の露光量は静止画ではシャッター速度、ビデオではフレームレートで変更することができます。ビデオの時は30fps、24fps、15fpsが選べますが、15fpsだとかなり手ブレするので、露光とのバランスがいいのは24fpsかな。静止画では自動か1/30秒ですね。

NIGHTモードの秘密は赤外線感度

レンズのあたりをみると付け根あたりに、シーン切り替えのリングがあります。ま、周りの状況で切り替えなさいよ、ってものです。日中、夕暮れ、夜で切り替えなので、シンプル極まれりw ここを切り替えると絞り、感度、ファインダーの明るさのプリセットが変更されます。そして。

今日お話ししたいキモはここからなんですよ。NIGHTに切り替えると赤外カットフィルターが外れるんです。????という方もいるかな。一般的にCCDやらCMOSやらのセンサーは可視光だけじゃなく、赤外線にも感度があるんです。で、そのままにしておくと正しい色が再現できないので、赤外線だけを吸収して可視光は通すフィルターを装備するんです。

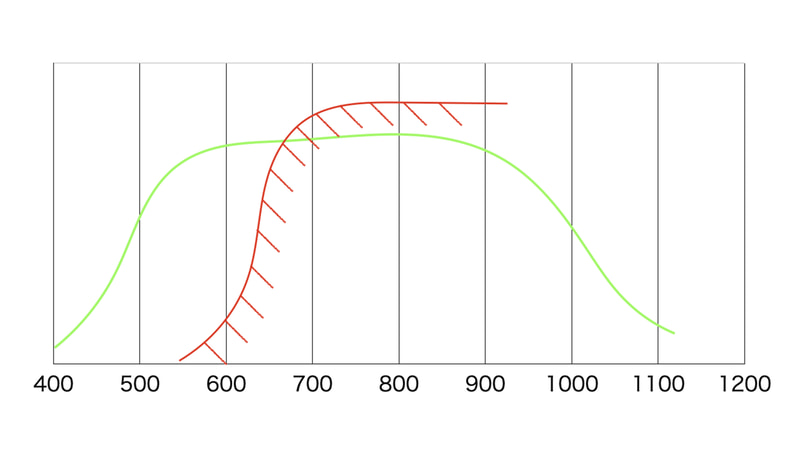

デジカメもビデオもぜ〜んぶそうなっているんです。一部特殊なカメラは除きますけど。ちょっと図にしてみますね。

はなはだ模式的な図ですがご覧あれ。まずセンサーの感度ですが、一般的に青側(400nm付近)は感度が低く、イエローから赤にかけて感度が高くなり、近赤外線にも感度を持っています。一般的なセンサーの場合、1,000nm付近まで感度があると言われていますが、SIONYX AURORAで使われているセンサーはさらにちょっと長い波長、1100nm付近まで感度があるそうです。

赤いラインは赤外カットフィルターの波長カットラインですが、一般的に640nm付近から、それより長い波長をカットしています。これで、可視光線だけを抽出してるんですね。でも、近赤外線に感度があるわけですから赤外カットフィルターを外してやると、ゴ〜ンと全体の感度が上がるわけです。だから、SIONYX AURORAではNIGHTモードの時には赤外カットフィルターを外してやるわけです。

ここであれ? と思った方はカメラやビデオに詳しい方ですね! そう、ホームビデオにもナイトモードがあるけど、同じことしてるんです。だったら普通のホームビデオでいいんじゃね? とも思っちゃうんですが、SIONYX AURORAではビデオカメラとしては大きめの1型センサーを使い、画素数も抑えることで超高感度を実現してるんですね。

あと、ホームビデオのナイトモードはモノクロ専用になってしまうけど、SIONYX AURORAのNIGHTモードではカラーで画像を見ることができます。星空観察だとモノクロの方が見やすいですけどね。

そのほかの特徴として、SIONYX AURORAは狩猟や警備の現場などハードな現場で使われることを想定した作りになっています。特に防滴性には気遣ってるようで、バッテリー、SDカードの脱着はファインダーを外して行うようになっています。ちょっと慣れないとやりくいですけどね。

ちなみに、ファインダーの接続は汎用のコネクターでHDMIコネクターではありません。ここがHDMIコネクターだったら、使い道が広がったんだけどなぁ、とちょっと惜しい点です。

天体観測での実際の使用例

作例というか、使用例をお見せしますね。静止画で撮影したままの画像です。

さて、画像を見てもらってお気づきのように、画質は決してよくありません。記録することにふってる設定じゃないんですね、ファインダーで見てると実に良く、綺麗に見えます。見ることがメインの機材であることがわかります。

そして、レンズの性能ですが、これも特段に良いものでもありません。周辺部はサジコマがおおく、星が大きく羽を広げたように見えますし、中心部も色収差の影響が大きく、星は肥大して見えます。まあ、通常のレンズは可視光だけで補正するものですが、SIONYX AURORAでは近赤外まで補正しなければならないので、こんなものでしょう。

ですが、これをビューファインダーで覗いた時は星の見やすさに繋がっています。点光源である星が大きく見えるので、星座がたどりやすかったり、たくさんの星が煌めいて見えるんです。

カメラで星を撮ったことがあれば、撮影画像が地味に見えませんか? 現代のカメラ用のメーカー純正レンズは大変高性能であるがゆえ、点光源である星はそのままほぼ点光源として再現されます。その結果、1等星とその他暗い星の差が、画像上では判別しにくく、地味に見えちゃうんです。SIONYX AURORAのレンズというか、コンセプトはその逆張りであると言えます。

赤外線投光機を自作して暗視性能アップ

SIONYX AURORAはあくまでも超高感度カメラであって、暗視カメラというジャンルじゃありません。なので、赤外線投光機は装備されていません。だけど、近赤外線にも感度があるわけですよ。

というわけで投光機を自作しました。いくつか作ってこれに落ち着いたんですけどね、安いし簡単です。

リンクの4点を買ってください。マウントは2個組ですが1個だけ使って赤外線懐中電灯を保持します。赤外線懐中電灯には850nmのものと940nmのものがありますが、850nmがおすすめです。

940nmは発光部を覗いても肉眼で全く見えませんが、850nmなら発光部がほんのり赤く見えます。消し忘れの確認が肉眼でできるからおすすめなんです。レールを適宜ヤスリで削って、カメラネジが通る穴を開ければOKでーす。

新月の晩、街灯りも届かないような場所だと、さすがにSIONYX AURORAでも地上は見えません。赤外線懐中電灯は、前方のレンズを動かすとスポットにできるので、1番スポットにしてみました。すると200mくらい先まで見えてくるんですね〜。この時、大きな木の向こう側あたりで、僕と同じように星景写真を撮ってる人がいましたが、レンズ交換式カメラには映らない、近赤外線を投光しているので、彼には迷惑をかけていないはず。これ、普通の白色LEDでやったらすんごく迷惑ですよねえ。と、こんなところにも、赤外線のメリットがあるんです。ああ、でも、こんな時にうっかり熊が見えたら嫌だなあ。

星景撮影のお助けグッズとして活用

そしてもう1つの使い方。黄色い円柱は赤外線マーカーライト。ミリタリーものですね。サバイバルゲームで使ってる人も多いみたいです。暗視カメラをつけた味方に自分の位置を知らせるためですね。

僕はこれをカメラバックにつけてます。星景撮影時には、カメラバックを地面に置いて、三脚・カメラだけで移動していくことが多いものです。するとですね、見失っちゃうんですね〜、カメラバックの位置を。とほほ。特に草地なんかでは致命的です。撮影後に大捜索をすることもしばしば。赤外線マーカーライトがあれば、SIONIX AURORAで探すと一目瞭然なんですよ。

もちろん赤外線なので肉眼では見えませんし、当然星景撮影画像にも影響しません。これを使うようになってから、カメラバックを何の気なしに置くことができるようになったので、それだけでも楽ちんです。

以上、天体観測、星景撮影に便利なSIONYX AURORAの紹介でした。ちょっとお高いけど、使い方がハマる人なら、買って損のない機材です。くれぐれも画質は期待しないでね。