クルマとカメラ、車中泊

撮影だけじゃない。夜のアウトドアで大活躍のLEDライト

2025年8月16日 12:00

増富ラジウムラインから茅ヶ岳をのぞむ。お盆は概ね雨模様でしたね。ここは北杜市、増富ラジウム鉱泉に向かう道です。青々と実った稲穂とダイナミックな雲の流れは夏ならではの光景だけど、お盆のころ、8月13日(水)は天文ファンにとって、この日だけは晴れてほしいと願う特別な日なのです。

8月12日(火)未明から翌13日(水)明け方にかけてペルセウス座流星群が極大を迎えます。極大って簡単にいえばたくさん流星が飛ぶ時間。流星群というのは、天空の特定の場所から毎年決まった日時に多くの流星が飛ぶ現象です。彗星が残していったチリが地球に降ってくるんですよ。それが流星として見えるわけ。

流星群自体は毎月のようにあるんだけど、ペルセウス座流星群は、夏の観測しやすい時期であることに加え、他の流星群に比べて多くの流星を、見ることができるんですねえ。だから特別。

遠い昔、中学高校の天文部では毎年ペルセウス座流星群の観測合宿にでかけたものです。来年は晴れてほしいなあ。とはいえ、8月24日(日)頃まではペルセウス座流星群は続くのでもうしばらくは流星ウォッチです。以上お気楽なことを書いてしまいましたが、このお盆の雨は災害級でした。ニュースを見て心を痛めるばかりです。1日も早い復興を心よりお祈りする次第です

まあまあまあ、まずはワタクシの作品を見てください。天の川と海が綺麗でしょ? この作品は2008年に撮影しました。星空と風景がしっかりと綺麗に撮れるようになったのってこの頃からなんですよ。使ったカメラはニコンD3ですが、このカメラから星景写真が成立するようになったと言っても過言ではないでしょう。そして、海岸に押し寄せる波を青白く浮かび上がらせているのは、白色LEDの懐中電灯。当時はまだ珍しい製品でした。明るさも80lmといまからすれば、たいして明るくない白色の懐中電灯でした。それでも、4kmくらい先まで光が届いています。というわけで今日のアイテムはLED懐中電灯なんですわ。

それにしても、暗くて美しい夜空です。この場所で何度も撮り直してるんですが、だんだんと付近に街灯も増えて、これほどの写りにはならなくなってきました。機材は進歩して星がよく写るようになってきたのに、肝心の夜空が明るくなってしまって残念な思いです。

さて気を取り直していきますよ。今回はNEEWER BASICSシリーズ「NEEWER FL10」です。懐中電灯の話から始めたけど、NEEWER FL10は、撮影照明用のライトというのが本来の分類です。でも、使い心地はちょっと大きめのLED懐中電灯と言ったところ。

ゴボフィルターという名前になっていますが、20種類ほどのマスクが付属していて、そのマスクの形通りの光を投影できるんです。その形で背景にアクセントをつけたり、被写体の一部を照らしてカッコイイ写真が撮れるってワケです。レンタルスタジオの機材にエリスポットというものがあり、このFL10と同じようなことができるのですが、もっとずっと大きくて屋外で使うのには向いていません。つまり、スタジオで使うような照明機材を簡単に、小さく屋外に持ち出せるって感じです。

ライトの色は白、赤、青、オレンジの4種類。最近の撮影用LED照明ではライトの色を細かく変更できるものが多いんだけど、オペレーションが面倒なことも多いんですよ。それからするとFL-10 のオペレーションはとってもシンプル。側面のダイヤルをプッシュするだけで色を変えられます。実用的にはこの方法の方が良いねって感じます。同じダイヤルを回転させれば光量を変えられるので、その点もシンプルで撮影時に操作を迷わなくて済むんだよね。

撮影機材らしく、本体には3つのカメラネジ穴が設けられてるのも便利なポイント。1/4インチのいわゆるカメラ小ネジですね。三脚やスタンド、クランプにも取り付けできるので、撮影以外にもいろんな作業に使えます。

おすすめはマグネットベース。車の鉄板部分にキュッと吸い付くのでお手軽です。ただし、車が埃などで汚れてると、塗装に小傷がついたりするので注意してね。僕はあんまり気にしないけど笑このような雲台付きマグネットベースを一緒に買っておくと便利。

いくつかのマスク(ゴボフィルター)を変えて照明してみた。マスクがシャープに映る推奨距離は1m以内だが、この写真は2mほどの距離から投影している。推奨距離ではないが十分なシャープさで、撮影背景を演出できる。

土星の形のようなマスクがあったので、40mほど離れた崖に投影してみた。縁はややボケるものの演出としては十分で面白い。マスクは厚紙などで自作することもできるので、表現は無限大と言える。

以上、いろんなマスクと4つの色が選べることがわかったわけでありますが、このライト、FL10を使って撮影した作品をお見せしましょう。

この2点は海を照らしているので、被写体を照明したものとなりますね。明るいライトなので他に人がいないことを確かめてから使いましょうね。

さてもう1点。こちらは、FL10の照明効果によって背景を作ったものです。霧の夜に撮影しました。

僕はどうしても青い光ばかり使ってしまいがちなので、あえて赤をチョイスしてみました。ビジネスイメージの強いエブリイだけど、赤い背景にしてみると、なんとも元気なホットハッチのよう。ぐいっとこちらに向かって元気に走ってくるように感じますなあ。

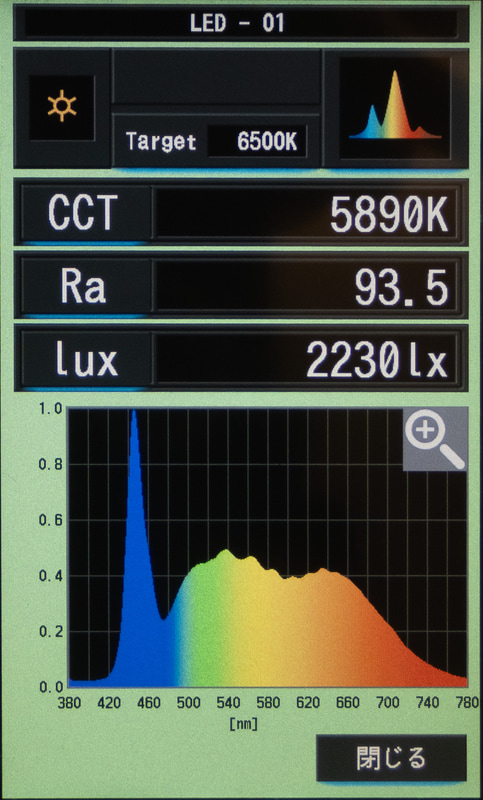

さて、光り物なので、今回もセコニックC-700に登場してもらいますw。4色のLEDのスペクトルを測ってみましょう。結果は写真の通り。いわゆる色温度はCCTという値。白色は約6,000K。およそ晴れた日中の光といった感じ。

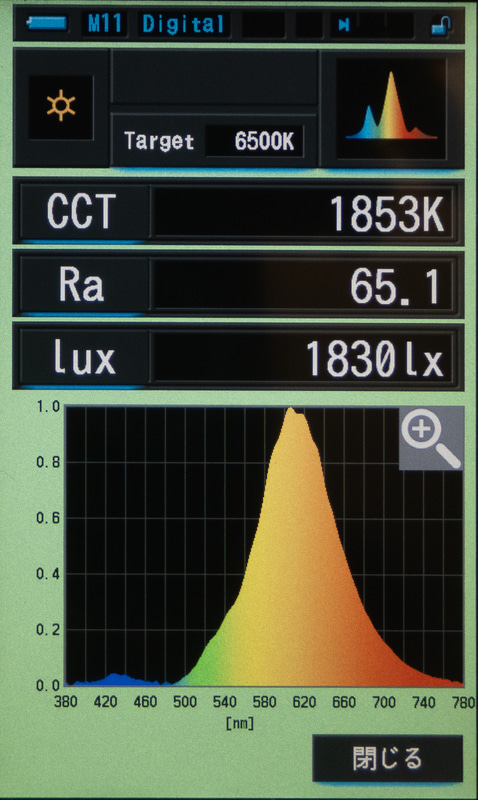

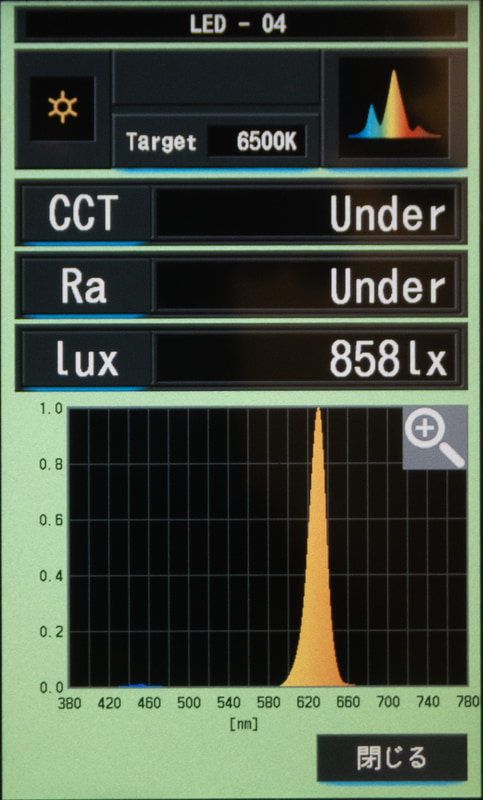

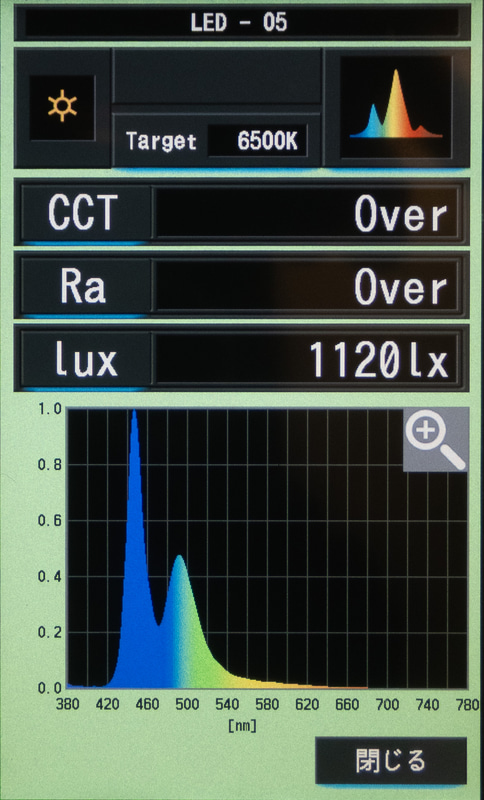

オレンジは約2,000K、ロウソクの光よりやや赤みが強い感じ。赤と青は色温度として測定範囲外になります。

次にRaという値を見てください。演色指数と言いますがこれはスペクトル、つまり光の分布が正しい光源(標準光源といいます。)にどの程度近いかを表しています。Ra値が90以上であれば正しい色を見ることができるとされています。

ここで白色LEDはRa93.5であるので、正しい色を判別できる光源と言えます。うん、優秀ですね。つぎにオレンジですがRa65.1ですが、これは正しい色を判別できない状態です。当たり前ですね。ロウソクの光では物体の正しい色なんてわからないですもんね。でも、そこそこ色の差はわかり物体の判別に困ることはありません。

赤と青は色温度と同じく、測定範囲外です。ここで赤のスペクトルを見てください。分布の幅が狭いですよね? このようにスペクトルの分布が狭い場合は色の差を感じにくく物体が存在することはわかるけれど、細かい部分は判別しにくい状態になります。青も同様ですね。つまり細かい作業がしにくいんですよ。

そしてどの色を見ても400nm以下のスペクトルがほとんど出ていないことに注目してください。長々と書いてきましたが何が言いたいかというと、FL10は撮影光源として以外にもメリットがあり、キャンプ・車中泊・天体観測で使い勝手のいい手軽な照明装置なんです。

こちらのページを見てください。ページ中程までスクロールするとスペクトルと昆虫の関係がグラフ化されています。そうなんです。多くの昆虫は紫外線に集まってきます。よってFL10の特性なら嫌な虫が寄ってきにくいわけです。来ないわけじゃありませんよ。あと寄って来にくいだけで、防虫や殺虫の効果があるわけじゃないですからね。ともあれ夜のお遊びのとき、虫が集まりにくいってだけで大助かりなのです。

ここでちょっと、天体観測について。天体観測をするときって赤いライトを照明につかうんですよ。赤い光は人間の目を刺激しにくいので、暗闇でライトを見ても瞳孔が閉じにくいんです。それは、星あかりに目を慣らしつつ、周囲のものを確認するのに赤いライトが適してるってわけなんです。ですが、前述したように赤いライトでは色の差がわかりにくく、細かいディテールが判別できないんです。ま〜〜プラス老眼が加わると手元の資料など全くわかりません笑。そこで、オレンジ色の登場です。オレンジ色の光ではある程度の色の差が判別でき、資料の文字なんかも読めちゃうわけです。そして赤い光と同様、目を刺激しにくいので瞳孔が閉じにくいってわけです。長らく天文趣味を続けてる友人たちはほぼオレンジのライトに変えています。

天体観測で最もメリットがわかりやすいオレンジ色の光ですが、車中泊するにしてもテント泊するにしてもあまりに明るい光で夜の雰囲気を壊したくないでしょ?光量も最弱にしてオレンジ色をチョイスすれば夜の時間を大切に過ごせます。最後にもう一枚、そんな静かな夜を写真にしてみました。夏の静かなナイトライフをどうぞ〜