赤城耕一の「アカギカメラ」

第118回:F2.5とF2.8の違いに想いをはせる……37年前の「タムキュー」を改めて使ってみて

2025年5月20日 07:30

300mm F2.8のことを「サンニッパ」とか400mm F2.8を「ヨンニッパ」と略称で呼ぶ人がいることは知っておりましたが、おじいさんが口にするのは少々照れくさいのです。

開放FナンバーのF2.8を「ニッパチ」というんだから、本当は「サンニッパチ」になるのに、「チ」を略し端折ったわけですかね。まあいいけどね。

この文脈でいくと70-200mm F2.8を「ナナニーニッパ」とか呼ぶんでしたっけ。だんだんムリが出てきます。これも省略して「ナナニッパ」とか呼んでませんか。少々イラっとしますね。ジジイになるとスジの通らない名称は認めません。

昨今のライカレンズでは有名な「アポズミクロンM50mm F2 ASPH.」を「アポズミ」と呼ぶと、筆者はいつも、東京は大泉学園にある自動車教習所のCMを思い出します「ズミズミズミズミオオイズミ〜♪」という名曲です。

「ノクチルックスM50mm F1.2」とかも「ノクチ」と呼んだり。いやノクチルックスはFナンバーでF0.95とかF1とかもあるんだけど。どれなんだよと。なんというか、天下のライカさまのレンズをそんなに馴れ馴れしく呼ぶんじゃないよと、買えない僻みで貧乏人は思うわけです。まあいいか。

年寄りがレンズを愛称で呼ぶことを許す代表格はズームニッコールオート43-86mm F3.5のことを「ヨンサンハチロク」と呼ぶことくらいがせいぜいじゃないかなあと。いや、このレンズもはや誰も知らないか。

そういえば「タムキュー」という言い方は愛らしいなあと。これは認めますね。長く愛用されている方も多いと思います。本誌の読者ならみなさんご存知でしょう。これは古いものから最新型までの「タムロン90mm マクロ」シリーズのレンズを指すわけですね。今回はこのだれもが知るタムキューの話をします。

この愛称は「オバケのQ太郎」の愛称である「オバQ」に引っ掛けてあるのでしょうか。オバQも誰も知らないか。

冒頭からややこしくなり、いったい何の話をしているのかわからなくなりましたが、いつものことですね、申し訳ありません。

タムキューの最初のモデルは1979年に登場したタムロン90mm F2.5マクロ [Model52B]になります。今回取り上げたのは1988年に登場した2代目のタムロン90mm F2.5マクロ [Model52BB]です。タムロンさん古い話ですみません。

初代とはデザインとコーティングが異なるようです。いわばマイナーチェンジですね。最大撮影倍率は1/2倍です。最近では「ハーフマクロ」と呼ぶのでしょうか。

本レンズを取り上げるきっかけは先日の機材の整理をかねて防湿庫のお掃除中に奥から出てきたからです。

たしか、このレンズは発売時に購入し、1度手放し、再購入した記憶があります。当初、手放した理由は覚えていませんが、質草になったか、あるいはかわいい、じゃない、優秀な女性の写真家に差し上げたかも。記憶が薄いんですが。

再購入の動機はカメラ雑誌か何かの記事を読んだか、その作例に感動したからかも。このあたりの購入動機は、読者のみなさんとあまり変わりありません。

本レンズを取り上げたのは、もうひとつ理由があります。

それはタムキューシリーズは当初からしばらくは開放FナンバーはF2.5でしたが、1996年に登場するタムロン90mm F2.8 [1:1] [Model72E]から開放FナンバーはF2.5からF2.8になったことです。

F2.5のモデルはモデルチェンジを重ねて、AF化して、17年間も売られたわけですね。

開放FナンバーがF2.5からF2.8になった理由はレンズ単体で1倍。すなわち等倍撮影を可能にしつつも、小型軽量化を死守するためということがアナウンスされています。

光学設計においては開放FナンバーをF2.5にするかF2.8にするかで相当な差異があり、開放FナンバーをF2.5のまま、AF化して等倍撮影まで可能とすると、えらく鏡筒は大きくなるようです。レンズ単体で1/2倍までの繰出し量に比べ、1倍の撮影では2倍の繰出し量が必要になるとされます。これで小型軽量を維持するのはたいへんなことなわけでF2.5であることを断念したというわけであります。

野山を駆け巡るフットワークの良い自然派の写真家にデカくて重たいレンズは嫌われてしまいます。筆者のような都会の路地裏を歩いている鈍牛みたいな写真家でも、デカい重いレンズは避けたくなります。

でも実際にF2.5とF2.8の違いによる描写の異なりって、出来上がる写真のイメージに影響を及ぼすほどのことではないということです。ちなみに開放FナンバーのF2.5は「ニーハン」と呼ぶのでしょうか。

現行のタムキューはミラーレスカメラ用として2024年に登場しており、90mm F/2.8 Di III MACRO VXD(Model F072)が用意されておりますがこれも開放FナンバーはF2.8とされました。もしF2.5の開放Fナンバーでしたら筆者はすぐに飛びついたはず。仕事もないのに。

F2.5とF2.8は光学のことなど何もわからない素人には「気持ち」程度の違いです。ええ、あくまでも「キ・モ・チ」です。タムロンのエンジニアのみなさん怒らないでください。

ただ、素人的には、ここ大事なんですが、開放FナンバーがF2.5のタムキューには「ポートレートマクロ」という愛称もつけられていたのでした。Fナンバー明るくしましたから、どうぞよろしくね、みたいなニュアンスがあります。

何がよろしくなのかはよくわかりませんが、往時の90から100mmクラスの中望遠マクロレンズの開放Fナンバーって、おおむねF3.5からF4くらいのものが多かったわけです。それを1段以上明るくしたのですから、初代のタムキューが登場した時は、みんな大きな事件が起きたと思いました。通常の100mm中望遠レンズのFナンバーとなんら遜色ないか、ヘタをすると明るかったし、小型軽量だったからですね。

当時のマクロレンズの認識だと、標準系であろうが中望遠系であろうが、ひたすら解像力やコントラストが高く、開放からカリカリのガッチガチに写り、撮影者自身のココロの奥底まで見透かされてしまうような冷たい描写をするレンズが優秀だとされていたような気がします。

もうね、シャープネスとコントラストの追求のためならば、悪いけどボケ味なんか考慮しませんからね、という思想のようでした。だから“マクロ”でポートレートなんか撮るんじゃねえよ、という感じだったわけです。

タムキューはそうしたつまらないステレオタイプの常識をひっくり返し、非常に汎用性の高い中望遠マクロレンズとして登場したことで、製品のコンセプト自体が事件だったわけですね。

レンズの多くはFナンバーを明るくすれば、収差が増えることになるため、マクロレンズという性格上、それは避けねばならなかった。だから開放Fナンバーが大きくなっても、みなさん我慢して使用していたわけですが、「ファインダーが暗くても、きちんとピントを合わせることができるオレ」に自己陶酔していたのかもしれませんね。ミラーレス時代の今では考えられないですよねえ。

タムロン90mm F2.5マクロ [Model52BB]のレンズ構成は6群8枚構成。標準から中望遠のマクロレンズって、ヘリアータイプのものを見ますが、時代を経るとガウスタイプのものが増えてくるようです。以前よりもボケ味を考慮することになったからでしょうか。本レンズはガウスタイプの発展系ということであります。最短撮影距離は0.39mですね。

マウントはアダプトール2という交換マウントで、各カメラメーカーのマウントが用意されていたので、交換すれば各メーカーの一眼レフに使用することができました。これもまたすごいことであります。

今回久しぶりにタムキュー1本をニコンDfに装着して、街に出て撮影してみました。90mmシバリを自分に課したというわけです。

描写性能は予想以上に好結果でした。素晴らしい。37年前のレンズとは思えないですねえ。さすが伝説のレンズであります。

フォーカスリングのロータリーフィーリングも絶妙で、フォーカスを頂点に追い込むのが楽しくなります。マクロレンズって、筆者はMFで使うことも多いので違和感はないわけです。

でも、中望遠レンズ1本のみの撮影という制約は最初は戸惑いました。でもしばらくしたら、少なくとも気持ちだけは写真家の中平卓馬さんになりました。中平さんは、晩年にすべてを100mmの中望遠レンズ1本で撮影していたことで有名であります。

筆者は35mmレンズ1本でスナップは完結しちゃうと考えているのですから、90mmシバリは無謀な挑戦でしたが、マクロ領域にまで寄ることができると、制約がない分、世界は逆に広くなったというわけで新鮮な気持ちになりました。

前述したように開放FナンバーF2.5の話をしつつ、じゃあお前は開放値近辺での撮影にこだわる撮影をしているかと問われれば、それは否です。

さんざん騒いでおいて、なんだよと怒られても仕方ありませんが、すでに申し上げているとおり、開放Fナンバーのわずかな数字の差異は素人には気持ちの問題です。必要とあらばガリガリ絞りたくなる筆者ですし、タムロンの製品開発の皆さまにおかれましてはジジイの戯言なんぞは気にすることなく、これからも素敵なレンズの開発を続けてください。

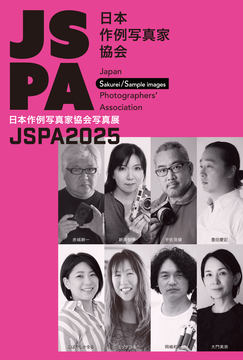

最後にお知らせですが、本日5月20日(火)から25日(日)まで、東京・渋谷のル・デコで「日本作例写真家協会写真展2025」が開催されます。

ここでは筆者を含めた、8名の写真家が、媒体やクライアントに縛られることのない真の作例作品を展示します。

ご来場をお待ちしております。