写真を巡る、今日の読書

第97回:次のページへ進みたいという欲求――結末まで引き込む魅力的な作品の数々

2025年11月12日 07:00

写真家 大和田良が、写真にまつわる書籍を紹介する本連載。写真集、小説、エッセイ、写真論から、一見写真と関係が無さそうな雑学系まで、隔週で3冊ずつピックアップします。

次のページへ進みたいという欲求

私は宮城の出身なのですが、最近は熊の問題が大きく取り上げられており、ニュースが出るたび、「この道はよく歩いていたところだな」とか「今や商店街に出没してもおかしくないな」と思いながら、ふと高校時代の記憶を思い出しました。

高校の帰り道、確か高村薫の『マークスの山』だったと思いますが、バスの中で本を読んでいて、気づけば降りるはずだったバス停をいくつか過ぎてしまっており、そこから歩いて家に向かうことになりました。続きが気になって近くの神社の階段で読書していたところ、なにやら横の藪がざわざわしているなと思った瞬間、たぬきが飛び出してきました。たぬきは私の体めがけて突っ込んできたのですが、私は驚いて硬直してしまい、動けずにいると、たぬきは咄嗟に方向を変えて階段の下へ駆け降りていきました。

その神社の近くにも、最近熊が出没しています。あのとき現れたのが熊だったらと思うと、私はどうなっていたのかと、恐ろしい気分になります。

それにしても、なぜ本はそこまで人を集中させることがあるのでしょうか。次のページへ進みたいという欲求が止まらず、結末まで引き込む魅力的な作品が世の中には多くあります。

『小説の読み方』平野啓一郎 著(PHP文芸文庫/2022年)

今日紹介する1冊目、『小説の読み方』は、その理由や、より深く小説に没入するコツを伝授してくれる読書論です。以前対談させていただく機会があり、また処女作『日蝕』の頃からのファンである平野啓一郎が書いたものであるという理由もありましたが、ポール・オースターや綿谷りさ、高橋源一郎など、自分がこれまでよく読んできた作家が取り上げられていることも私にとって魅力的でした。

その中のひとつとして、伊坂幸太郎の『ゴールデンスランバー』を元に、エンターテインメント作品やミステリー作品の重要な要素となる「逃亡」と「謎解き」について解説がなされています。

平野は「主人公が誰かに追いかけられている場面は、どうしても途中で読むのをやめられない」と言います。そこに「謎解き」が加われば娯楽小説として成り立つのだということです。『ゴールデンスランバー』は、伊坂自身が「娯楽小説に徹したらどうなるか」ということを念頭に書いた本だと語っているため、平野の解説によってその構造がより一層理解できます。

◇

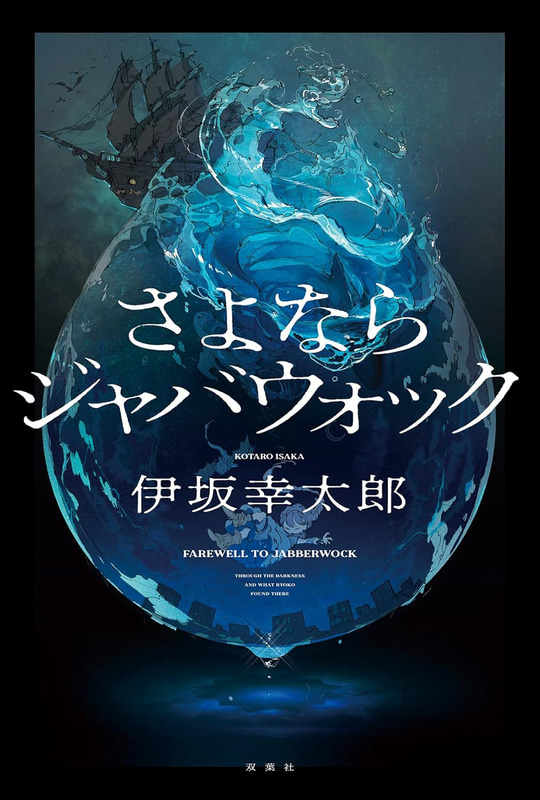

『さよならジャバウォック』伊坂幸太郎 著(双葉社/2025年)

確かに、古今東西の映画や小説、テレビドラマには「逃亡」と「謎解き」がストーリーの核になっているものが多くあります。『007』や『ジェイソン・ボーン』、『24』などの大ヒット作にも、そのような展開が散りばめられています。伊坂幸太郎の最新作『さよならジャバウォック』もまた、ふいに夫を殺してしまった妻の「逃亡」と「謎解き」が話の核になっている作品です。

不思議の国のアリスのジャバウォックの名が含まれた本作では、不可思議な出会いや登場人物たちによる少し幻想的な描写もあり、伊坂特有の言葉遊びや哲学的な会話がリズムよく展開されます。

「逃亡」という目の離せない展開がページをめくらせる原動力ではあるものの、私自身はやはり伊坂の流れるような登場人物たちの会話や情景描写が、読書へ引き込む力だと思います。

例えば、本作で体の大きな部下を「大きい子分」と呼ぶくだりがありますが、伊坂特有の言葉遊びによるそのような描写は、頭の中でその映像が強く具現化され、より身体的な体験としての読書を与えてくれるような気がします。そうして、登場人物たちがまるで頭の中で生命を帯びたように、小説の世界を躍動させるのではないでしょうか。

◇

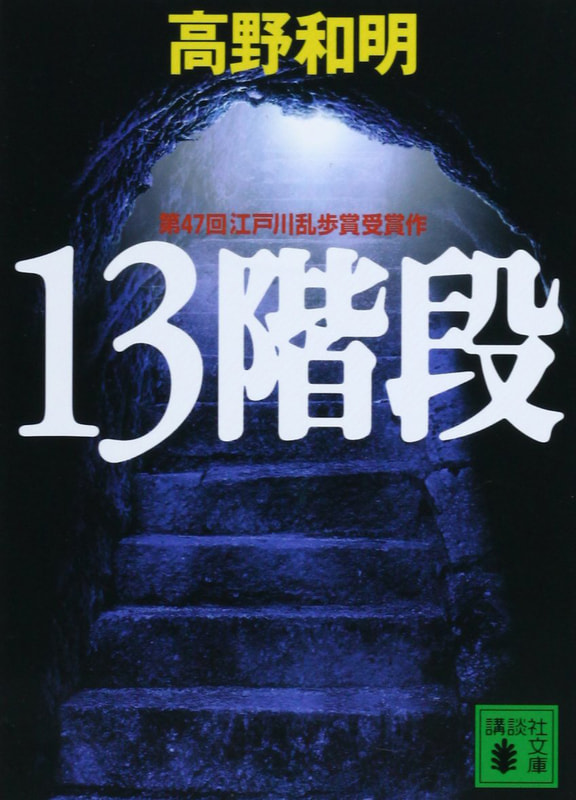

『13階段』高野和明 著(講談社文庫/2004年)

「逃亡」という観点から今まで読んださまざまな小説を思い返すと、「冤罪」というのもひとつのキーワードとして浮かんできます。3冊目として紹介する『13階段』は、高野和明のデビュー作であり、第47回江戸川乱歩賞を受賞した作品です。

冤罪の可能性がある死刑囚の無実を証明しようと、仮釈放中の青年と刑務官が奔走する物語であり、処刑執行までのタイムリミットの中で進行するスピード感のある展開が特徴的な1冊です。「謎解き」的な展開もそうですが、本書で扱われる死刑制度のありかたや服役者の更生、刑務所の役割といった社会的な問題点についても考えさせられる作品です。

本連載では、11年振りに描かれた高野の新作として、『踏切の幽霊』を第42回に取り上げていますので、こちらも是非。