新製品レビュー

キヤノン EOS R6 Mark III

高画素化しながら高速性能を維持 あらゆるシーンに対応する正統進化のベーシックモデル

2025年11月28日 08:00

「EOS R6 Mark III」は、「Mark III」の名が示すように、2022年12月に発売された「EOS R6 Mark II」の後継モデル。

約3,250万への高画素化による解像性能の向上だけでなく、AF追従や連写性能といった面での使い勝手も強化され、静止画から動画まで幅広い用途に応える実用性の高いモデルになっている。

外観

外形寸法は138.4×98.4×88.4mmで、質量は約699g(バッテリー、メモリーカード含む)だ。前モデルの「EOS R6 Mark II」から外形寸法は変わらず、質量は約29g増加している。

デザイン的にはほとんど変わらず、後述する操作性についても大きな違いはない。そのため、前モデルからの買い替えでも戸惑う場面は少ないはず。こうしたシリーズのまとめ方は、さすがキヤノンだと感心するところだ。

操作性

前述の通り、ダイヤルやボタン類の配置に大きな変更はなく、基本的には「EOS R6 Mark II」の操作性を踏襲している。初代から操作性の良さには定評があり、大幅な変更を加える必要がそもそもなかったということだろう。

とはいっても、手が加えられた部分もある。そのひとつが「動画撮影ボタン」の大型化だ。これにより、カメラを構えたままでも動画撮影の開始と終了をより行いやすくなった。

SDメモリーカード(UHS-II対応)とCFexpress Type Bメモリーカードのダブルスロットになったのも進化点の1つだ。CFexpressが使えるようになったことで、動画や連写など、性能向上を果たした機能も安心して使えるようになった。CFexpress 2.0、VPG400、8TBまでのカードスペックに対応している。

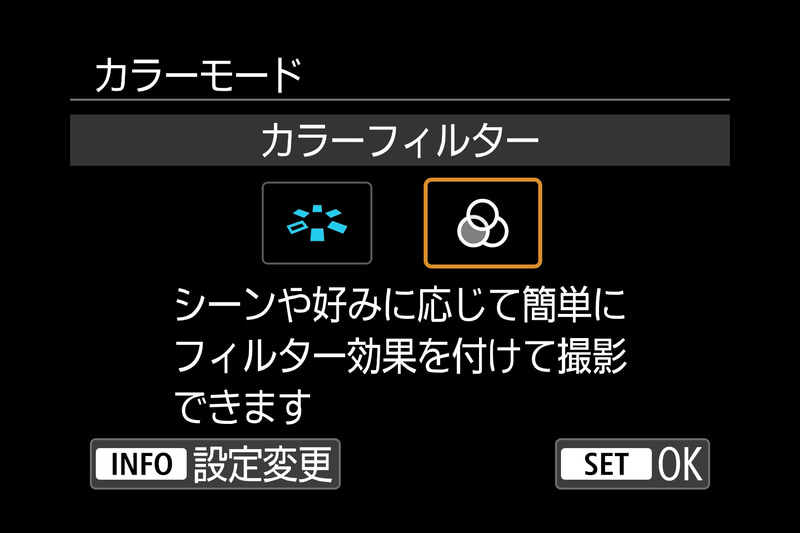

また、「EOS R6 Mark II」で「RATEボタン」だった背面左上のボタンは、「COLOR/RATEボタン」となり、「ピクチャースタイル」や新設の「カラーフィルター」といった設定を素早く切り換えられるようになっている。

「カラーフィルター」は画面で確認しながら色調を選択できる機能で、同じ被写体であっても、好みに合わせて雰囲気を簡単に変えることができるので、ぜひ試してもらいたい。

「カラーフィルター」のうち「StoryBlue」で撮ってみたのが下の写真。鄙びた光景を寒々しく表現することで、晩秋の農村風景に物語性を与えることができたと思う。

ファインダー(EVF)は有機ELの0.5型で約396万ドット。前モデルの「EOS R6 Mark II」と同じで、中堅モデルの仕様としては妥当な性能だと言える。

背面モニターも「EOS R6 Mark II」と同様に、3.0型の約162万ドットで、バリアングル式の可動モニターを採用している。つまり本モデルは、前モデルの仕様を踏襲しつつ、使いやすさの向上を目的に改良を加えていることが分かるだろう。

撮像センサーと画像処理エンジン

搭載する撮像素子は有効約3,250万画素のフルサイズCMOSセンサー。ボディ内手ブレ補正機構も引き続き搭載しており、光学式手ブレ補正を搭載したレンズ側との協調によって、中央最大8.5段分の補正効果を実現している。

画像処理エンジンこそ引き続き「DIGIC X」だが、イメージセンサーは前モデルの約2,420万画素から大きく高画素化しており、デジタル一眼レフの上位機種で現行モデルの「EOS 5D Mark IV(約3,040万画素)」すら上回る解像性能を達成している。

高感度性能も非常に良好で、よく使うところの高感度域であるISO 6400程度であれば、ノイズはしっかりと抑え込まれており、画質面で気になる場面はほとんどない。こうした点は、さすが最新のフルサイズミラーレスカメラといったところだ。

AFと高速連続撮影性能

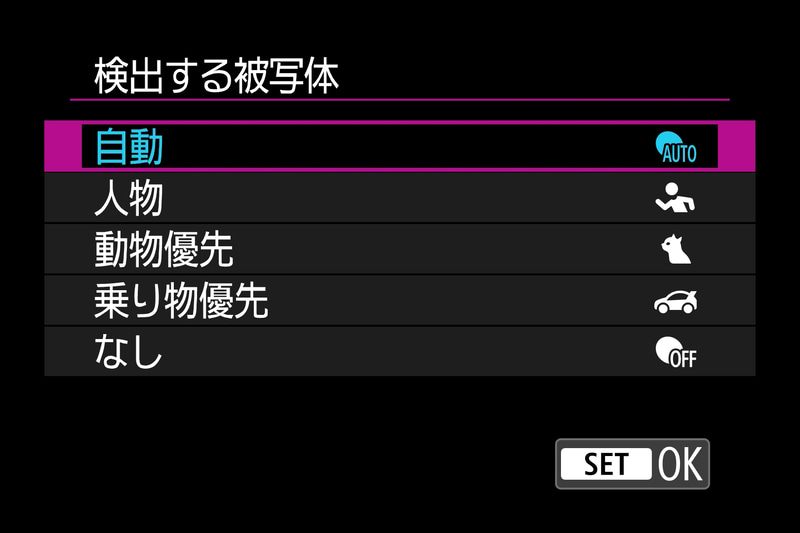

前モデルと同じく被写体検出機能を備えており、「人物」のほかに「動物優先」や「乗り物優先」にも対応している。対象とする被写体を自動で検出してくれる「自動」モードが用意されている点は、前モデルから引き継がれた長所といえるだろう。

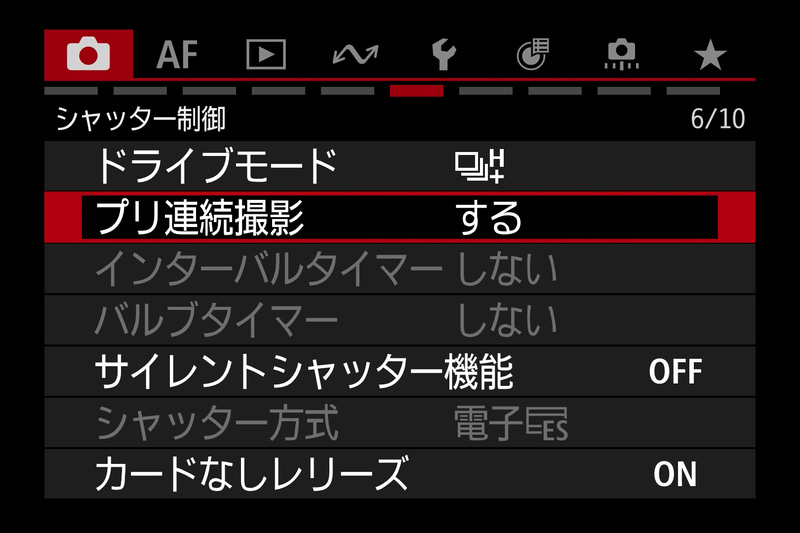

前モデルとの大きな違いは、「プリ連続撮影」機能が新たに搭載されたことだ。キヤノンのミラーレスカメラには以前から「RAWバースト」という類似機能があったが、今回は他社のようにJPEGだけでも記録できるようになり、扱いやすさが大きく向上している。

シャッター半押し状態で待機し、全押しした瞬間から約20コマ/秒(約0.5秒)遡った連続撮影を記録してくれるため、鳥の飛翔のように人間の反応速度では捉えきれない瞬間を写し止めることが可能だ。

連写速度はメカシャッターで最高約12コマ/秒、電子シャッターで最高約40コマ/秒と前モデルから変わらないが、約2,420万画素から約3,250万画素へと高画素化したうえで維持されている点が大きい。基本性能そのものが底上げされているという印象で、バッファメモリーも増強されていることが推測できる。

動画性能

動画撮影機能は大きく進化しており、7K(29.97/25.00fps)によるセンサー全体を活用した、ミラーレスEOS初となるオープンゲート記録に対応している。それをそのまま活用できるというわけではないが、切り出しやズーム、パンニングなども自由度が高く編集上で撮影者の意図は創出しやすいだろう。編集耐性の高いRAW動画(7K60p)の内部記録も可能だ。

「EOS R6 Mark III」で記録できる動画は最大7K30pだが、もちろん一般的に使用される4KやFHDなども選択できる。最大7Kのオーバーサンプリングにより記録されるため、一般的な4Kノーマルの動画よりも高精細な記録が可能である。

今回は、そうした「EOS R6 Mark III」の4K60pでサンプル動画を作成してみたので、参照してみてほしい。

作例

もともと「EOS R6 Mark II」は被写体検出性能やAF追従性能に定評があったが、その性能は本モデルにも確実に受け継がれている。当たり前と思うかもしれないが、画素数がアップしながらのことなのでこれは確かな進化と言えるだろう。実際の試写では、人物・野鳥・ペットなどさまざまな被写体を撮影したが、いずれも非常に優秀な結果を得ることができた。

直接比較したわけではないが、画素数の向上もあってか、解像感や精細感も確実に向上していると感じた。画像処理エンジン「DIGIC X」がセンサー性能を巧く引き出していることも理由の1つだろう。キヤノンらしいメリハリのある鮮やかな画質を存分に楽しむことができる。

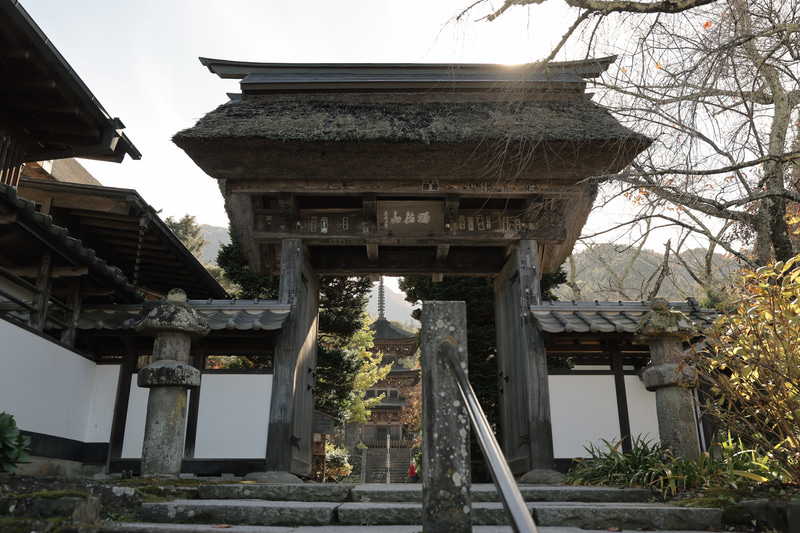

「COLOR/RATEボタン」が新設されたことで、これまでは設定上どうしても躊躇していた「カラーフィルター」や「カスタムピクチャー」が使いやすくなったのも嬉しいポイントだ。下の作例は「カラーフィルター」の「StoryTeal&Orange」で撮影したものだが、歴史ある古刹の雰囲気をよく表現してくれている。

「ピクチャースタイル」を「風景」に設定し、苔むした岩に積もった紅葉を撮影してみた。被写体検出やAF性能の進化に注目しがちだが、風景撮影などでも活用できる最新性能を網羅した強力な中堅モデルと言ったところだろう。あらゆるシーンに万全に応えられる点は、数世代前のフラッグシップモデルに匹敵するものを感じる。

まとめ

「EOS R6 Mark II」の後継機として登場した本モデル。操作性の向上や、画素数の向上、さらには高画素化しながらも高性能を維持するAF性能や連写性能など、これほど「正統進化」という言葉が似合う新製品も珍しいのではないかと思う。

個人的には、CFexpress Type Bの採用と、「プリ連写撮影」の搭載が目玉であると思うのだが、それらはスピード性能への対応であって、必要としないユーザーにとって、メリットにはならないという考え方もできる。少なくとも、風景撮影やスナップ撮影を主軸とする人にとって、万能な中堅モデルの進化はむしろ好ましくないことなのかもしれない。

しかし、そこはキヤノンもちゃんと考えていて、前モデルにあたる「EOS R6 Mark II」は併売される。そのうえで、中堅モデルの進化・向上を直に感じたいというのであれば、本モデル「EOS R6 Mark III」は確かな選択肢に昇るはずだ。