新製品レビュー

Xiaomi 15 Ultra

“高級コンデジ”に代わる1台となるか? ライカ協業のカメラ機能を搭載したハイエンドスマートフォン

2025年5月4日 12:00

グローバルだけでなく日本国内でもスマートフォン事業が好調のXiaomiから登場した「Xiaomi 15 Ultra」は、ライカと協業したカメラ機能が特徴のスマートフォン。特にオプションのPhotography Kitを装着するとカメラライクな操作が可能になり、“カメラスマホ”として撮影を楽しめる。

ハイエンドカメラを搭載したスマートフォン

Xiaomi 15 Ultraは、6.73型でWQHD+(3,200×1,440)という高解像度の有機ELディスプレイを採用している。本体サイズはカラーによって異なるが、ブラックとホワイトは161.3×75.3×9.35mm、226g。カメラライクなツートンカラーのシルバークロームは161.3×75.3×9.48mm、229gとなっている。

SoCはSnapdragon 8 Elite。最新のハイエンドチップセットなので、パフォーマンスは抜群。もちろんカメラもキビキビと動作するし、最大8K30fpsの動画撮影もサポートする。最近流行のAI性能も高く、生成AIを使った画像処理も問題なく動作する。

ハイエンドスマートフォンなので、普段の生活でもメインのスマートフォンとして活躍できるスペックを備えている。

とはいえ、最大の特徴はカメラ機能だ。

前モデルのXiaomi 14 Ultraと同様、ライカとの共同開発によるカメラ機能を搭載。国内ではこれまでシャープのAQUOS Rシリーズでライカとの共同開発のカメラを搭載していたが、Xiaomiからもライカの名前を冠した製品が登場しており、Xiaomi 15 Ultraでも継続して販売された。

Xiaomi 14 Ultraと同様に、デザインとしてはカメラライクな外観で、大きなカメラ部が特徴。ミラーレスカメラのマウント部を思わせるが、この部分に4つのカメラを搭載する。この4つをトータルで見ると、VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.6/14-100 ASPH.というレンズで、14mmから100mm相当の焦点距離をカバーするズームレンズという扱いになっている。

14mm相当の超広角レンズ、23mm相当のメインカメラ、70mm相当の望遠カメラはそれぞれ5,000万画素のセンサーを搭載。ピクセルビニングによって1,250万画素で記録される。100mm相当の望遠カメラは2億画素のセンサーで、こちらもピクセルビニングで1,250万画素になるが、元の画素数が多い分、16個の画素を1画素として扱うのでピクセルピッチが大型化。望遠カメラの画質向上を図ったのが特徴だ。

ちなみにXiaomi 15 Ultraと14 Ultraのカメラ構成を比較すると以下の通り。

| 15 Ultra | 14 Ultra | |

|---|---|---|

| レンズ名 | VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.6/14-100 ASPH. | VARIO-SUMMILUX 1:1.63-2.5/12-120 ASPH. |

| メイン | 焦点距離:24mm相当 イメージセンサー:LYT-900(1型) 画素数:5,000万画素 画素ピッチ:3.2μm 絞り:F1.63 | 23mm相当 LYT-900(1型) 5,000万画素 3.2μm F1.63-F4.0 |

| 超広角 | 焦点距離:14mm相当 イメージセンサー:表記無し 画素数:5,000万画素 画素ピッチ:1.28μm 絞り:F2.2 | 12mm相当 IMX858 5,000万画素 表記無し F1.8 |

| 望遠 | 焦点距離:70mm相当 イメージセンサー:表記無し 画素数:5,000万画素 画素ピッチ:1.4μm 絞り:F1.8 | 75mm相当 IMX858 5,000万画素 表記無し F1.8 |

| 超望遠 | 焦点距離:100mm相当 イメージセンサー:表記無し 画素数:2億画素 画素ピッチ:2.24μm 絞り:F2.6 | 120mm相当 IMX858 5,000万画素 表記無し F2.5 |

微妙にスペックが異なっていて、また最新モデルではスペック表のセンサー表記がなくなり、逆にピクセルピッチの表記が増えるという、統一感のなさは気になるところ。

焦点距離の範囲が前モデルより狭まっている点も目につく。理由は不明だが、一般的に焦点距離の範囲が狭い方がレンズはよりコンパクトで高画質化ができる。難しい超広角と望遠側の変更のため、画質面での変更という可能性はある。

高級コンパクトデジカメ並みの描写性能

大きな変更は100mm相当の望遠カメラ。2億画素のセンサーを採用し、16個のピクセルを1画素として扱うピクセルビニングによって高画質化を図っている。

メインカメラはソニー製の1型センサー「LYT-900」を採用。大型センサーでさらにピクセルビニングを併用したことで、ピクセルピッチは3.2μmとなり一定の大きさを確保している。受光面積が広く、ダイナミックレンジや高感度性能は高い。

最近のスマートフォンカメラは、画像処理をふんだんに盛り込んだことで低ノイズ、広ダイナミックレンジを実現している。Xiaomi 15 Ultraもそれと同様に、単なるセンサーや画素のスペック以上に性能を発揮してくれる。

実際の描写性能は高く、従来のXiaomi 14 Ultraとも同等のレベル。特に1型センサーのメインカメラはハイエンドコンパクトデジカメと言って遜色のないレベルを実現している。23mm相当の画角に加え、2倍のデジタルズームも品質は問題なく、細部までよく解像してレンズ品質も高い。バキッとした強いシャープネスもなく、自然な描写だ。

2倍デジタルズームは46mm相当で、ちょうどいい画角で使いやすい。広角過ぎる23mmよりも使いやすい印象だった。

1型センサーのメインカメラだけでなく、望遠カメラの画質も良好。今まで、超広角カメラや望遠カメラはメインカメラに対して品質が低下してしまうのがスマートフォンカメラの欠点だった。しかしXiaomi 15 Ultraは2億画素のピクセルビニングを採用しただけでなく、レンズも健闘しているのだろう。100mm相当の望遠カメラとしては十分な描写性能を実現している。

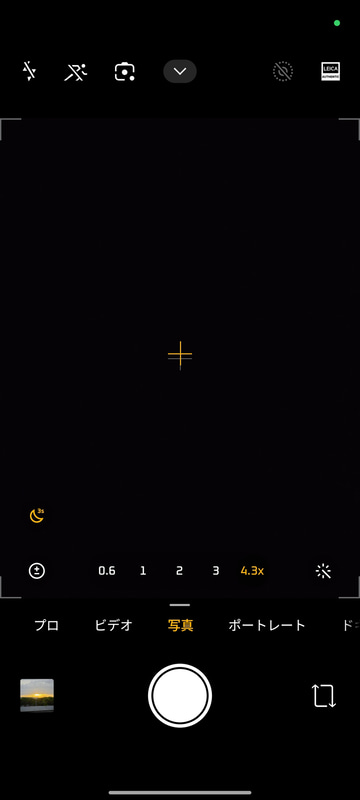

カメラのUIについて、スマートフォンカメラとしては一般的なもので、露出補正ボタンがあって簡単に露出補正できるのは使いやすい。

シャッタースピードやISO感度を手動で設定できるプロモードも搭載しているが、ホワイトバランスの変更はともかく、絞りの調整もできないため(前モデルでは可能だった)、あまり頻繁に使うものでもないだろう。逆に言えば、通常のオートモードでも簡単にホワイトバランスが変えられると便利だと思う(Android端末向けのカメラアプリ「Pixelカメラ」にはそうした機能が搭載されている)。

ライカ監修によるカラーモードが搭載されているのも魅力。ビビッド、ナチュラル、モノクロ、モノクロHC、セピア、青という6種類が用意されており、それぞれ印象の良い写真が簡単に撮影できる。

課題は?

全体的に、14~100mm相当をカバーするカメラとしては優秀で、サブカメラとしても十分活用できるポテンシャルを秘めている。

もちろん、課題がないわけではない。例えばシャッター音は相変わらず大きく不愉快。新たにシャッター音の変更機能が実装されたが、それよりも音量を小さくするか、音量を調整させてほしい。

Xiaomiの場合、設定から地域を日本・韓国以外にするとシャッター音をOFFにできるが、個人的にはOFFにしたいのではなく、音を小さくしたい(シャッターを切ったかどうかを把握したいため)。

AF性能は必要十分だが、やはりピンポイントのAFが欲しいときもある。できれば快適なMFが可能だとなお良いのだが、その辺りの声はまだスマホ業界には届いていないのだろう。

そうしたいくつかの(カメラ的な)課題を一部解消できるのがPhotography Kitだ。

スマホを“カメラ化”するPhotography Kit

Xiaomi 15 Ultraは、前モデルと同様にオプションで「Photography Kit Legend Edition」が用意されている。価格は1万9,800円となっているが、Xiaomi 15 Ultraを使うなら是非とも併用したいオプションだ。

Photography Kitは、スマホケースとグリップを外付けすることで、カメラライクに使えるようになるオプション。グリップにはシャッターボタン、ズームレバー、ダイヤル、サムグリップが用意され、見た目も操作性もカメラライクになる。

これを使うと、明らかにスマートフォンはカメラとしては使いにくいことがよく分かるレベルで、圧倒的に操作性が変わる。

シャッターボタンを半押しすればAFが動作し、全押しすればシャッターが切れる。ダイヤルを回せば露出補正ができて、レバーでズーム倍率が変わる。グリップとサムグリップでは片手でも両手持ちでもカメラが保持しやすくなる。

見逃せないのはフィルターを装着できるようになる点。フィルター径は67mmで、NDやPLなど、様々なフィルターを装着して本格的な撮影もこなせる。Xiaomi 15 Ultraに絞り機能がない分、NDフィルターは有効だろう。

ズームレバーを倒し続けるとゆっくりズーミングし、1回倒すごとにレンズが切り替わるという動作をするのが少し使いづらいと感じたが、スマートフォンカメラの場合は、複数のレンズを切り替えて、その間はデジタルズームになるため、動画ユーザーが使いやすいゆっくりなズーミングにしたのだろう。

また、特段Photography Kitを装着したからといってカメラのUIが変わるわけではなく、サムグリップを使っていても、たまに親指がカメラ切り替えボタンに触れてしまって、急に自撮りになっている場合があったのは残念。

ただ、この自撮りのときもPhotography Kitは使いやすい。正面にカメラを向けて撮影すると見せかけて、シャッターボタンを押してインカメラで自撮りができる。

グリップがあるので、縦持ち撮影もしやすい。やはり、画面の下にあるシャッターボタンをタッチするというスマートフォンカメラのUIは使いやすいとは言えない。それを実感するのがこのPhotography Kitだ。

ちなみに、Photography Kitにはバッテリーも内蔵しているので多少スマートフォンの利用時間を延長できるのだが、Photography Kitを装着したままで充電すると、本体の充電ができない場合があって、なぜか不安定な印象がある。

バッテリー持続時間も一般的なスマートフォンレベルはあるので、バッテリーはなくてもいいかもしれない。その代わり、Photography Kitには三脚穴とストラップホールを増設してもらいたかった。

底面に三脚穴はないので三脚が使えないことに加え、ストラップホールは片側に1つしかなく、スマートフォン用の細いストラップしか使えない小さなストラップホールになっている。Photography Kitを装着するとそれなりに重くなっているため、スマートフォン用の細いストラップは心もとなく感じて、カメラ用の太めのストラップが使えれば良かった。しかも、2カ所にストラップホールがあれば縦吊りかつ両吊りになり、さらに安定する。

前モデルはいまだにPhotography Kitがプレゼントされているが、Xiaomi 15 Ultraの場合はPhotography Kitが付属するのは期間限定で、すでに現在は別売となっている。必要な人は別途購入するアイテムという位置づけなのだし、もう少し徹底的にカメラに振っても良かったと感じた。UIもカメラに近い操作性に変えてもよかっただろう。

前回に比べて、特にサムグリップが搭載されたのは大きな違いで、これのあるなしで操作性は大きく異なる。その意味でも、カメラ用途ではPhotography Kitは必携だ。

いずれにしても、Photography Kitを使うことで、Xiaomi 15 Ultraは“ほぼカメラ”といっても良くなる。特に高倍率の高級コンパクトデジカメが市場からなくなってしまった今、描写性能、使い勝手を含めて、利便性の高い高級コンパクトデジカメとして十分な実力を備えていると感じた。

AIで使い勝手の高いスマートフォン

Xiaomi 15 Ultraは最近流行のAI機能も搭載している。画像編集でも「AI」が用意され、画像の外側をAIで補完する拡張や、人・物を消す消しゴム、ガラスなどの反射除去、空の変更といった機能が利用できる。

Xiaomi 15 Ultraのシステムとしては「Xiaomi HyperAI」を搭載。AI文章作成、AI音声認識、AI通訳、AI検索といった機能を装備。AIを活用してレコーダーで録音した音声のリアルタイム文字起こしや、文書作成のサポートなどをしてくれる。

こうした機能は頻繁に使うものでもないが、使うときには便利だし、特にAI音声認識は精度も高く使い勝手は良好。パフォーマンスが高いため、こうしたAI処理も快適に動作する。

Xiaomi 15 Ultraは、カメラとして画質面は一歩抜きんでたレベルで、高級コンパクトデジカメの代わりとしても十分なレベルを発揮してくれる。

特にPhotography Kitを使った場合にカメラのように使えるようになるため、サブカメラとして十分な実力を備えている。価格は本体が17万9,800円、Photography Kitが1万9,800円であり、合わせて20万円と考えれば、例えばキヤノンの高級コンパクトデジカメ「PowerShot V1」が14万8,500円なので悩ましいところではある。

とはいえ、14ー100mm相当の焦点距離で撮影できるコンパクトカメラはなかなか他に見当たらない。Xiaomi 15 Ultraにおいてはスマートフォン的なデジタルズームだったりピクセルビニングだったりを組み合わせたものだが、ライカ監修は伊達ではなく、今回は望遠カメラの性能向上もあって、通常のスマートフォンカメラとは一味違う描写を見せてくれる。

スマートフォンなので、撮影後の編集、共有が容易で、Lightroomも使えるし、年内にはPhotoshopもモバイル版が提供開始となる予定。カメラ業界はパナソニックのLUMIX CMシリーズ以来、なかなか同様の取り組みが出てこないが、ライカブランドの高級コンパクトデジカメとして、Xiaomi 15 Ultraは1つの選択肢にはなりえると感じた。