ニュース

ソニー運営の新アワード「THE NEW CREATORS」授賞式が開催

写真・映像の次世代クリエイターが集結

2025年7月30日 15:17

ソニーマーケティング株式会社などソニーグループ4社が実施したアワード「THE NEW CREATORS」の授賞式がソニーグループ本社で開かれた。

THE NEW CREATORSは次世代クリエイターの発掘と支援を目的とした写真と映像のコンテスト。今回が第1回で、2024年11月18日から作品を募集。既報の通り、受賞者は5月30日に発表された。

グランプリ受賞作品

グランプリは、写真と映像の各部門で最も優れた作品にそれぞれ1点ずつ贈られた。

写真作品グランプリ

写真作品でグランプリを受賞したのは花田智浩さん。花田さんは福岡県出身・在住のビジュアルアーティスト。ベルリンの写真専門学校を卒業している。生活の決まった手順(ルーティン)で思考が停止することに疑問を投げかけ、日常で見過ごされがちな事物に光を当てることを目的に活動しているという。

授賞式での作者コメント

この作品を着想したのは2022年、大分県別府市でのアーティスト・イン・レジデンスへの参加にさかのぼる。日本一温泉数が多い場所で生活しましたが、温泉は50年前の雨水だということを知りました。雨水が大地に染み込み、地熱で温められて温泉になる過程を知り、「時を感じる作品」を制作したいと思ったのです。

そのときは別府をテーマにすることがあまりにもベタすぎるのではないか? 50年前の写真を使った表現というのは今とはリンクしないのではないか? などさまざまなことを考えました。そのとき2020年、別府市は100周年を迎えており、100年前の絵葉書を使うことによって、過去と現在の比較ができるのではないかと考えて制作に取り組みました。

制作に当たって別府の方からすごく助けていただきました。今回使った絵葉書も別府の方から貸していただいたり、温泉沿の方から温泉染の技術を習ったりと色々な試行錯誤がありました。本当に僕一人では制作ができなかった作品になっています。「やっぱり花田君を選んで良かったね」と思っていただけるように、これからも活動していきたいと思っています。

映像作品グランプリ

映像作品でグランプリを受賞したのは河合ひかるさん。河合さんは東京生まれ。日本と中国にルーツを持つ。自分自身の記憶と身体を取り入れた切実さを伴う表象を、詩的な写実映像を用いて表現した作品を多く制作している。国籍、人種、言語、家族規範といった人々をカテゴライズする「境界線」や、これらの記号に回収されて見過ごされてきた個人的に小さな「語り」に関心を持つ。

授賞式での作者コメント

この作品は自分の祖父に向けて「ありがとう」という気持ちを伝えたくて作ったセルフドキュメンタリーです。家族が全員中国に住んでいて、自分は母親と二人で日本で育ちました。母が中国の人で、私は実質一人で生きてきたような感じなんです。

私は中国語を全く話せず、しかも勉強してこず、なかなかアイデンティティに向き合えないような10代、20代を迎えていました。コロナ禍で祖父が新型コロナウイルスに感染して危篤状態になったと母から聞いたとき、大好きだった祖父と一度も会話をせずに別れるのは絶対に嫌だと思ったのです。

それで中国語のテキストをたくさん買って毎日音読しながら祖父に手紙を書き始め、中国語のビデオ電話での気持ちを伝えたかったのですが、手紙を書き上げるより先に祖父は亡くなってしまいました。

その後も中国語の勉強している中で、自分にしかない体験がありました。通常、知らない外国語を勉強するときはうまく発音できず、聞いてもすんなり頭に入ってこないものです。しかし私の場合、単語帳付属のCDを再生すると、その音声が全て聞き覚えのある、なじみ深い家族の声で再生されました。

家族はあの時、私にこういう言葉をかけてくれてたんだ、と単語を口にするたびに家族との思い出がよみがえってきたんです。けれど私は悲しいくらいに中国語の発音が上手ではなくてこのギャップを何か形にできないかと思い、この作品の制作に着手しました。

そうしたすごくプライベートで自分のために作った作品がこうして様々な方の目に触れて評価をいただけたことは、自分のために作った小さな物語が大きな物語へと歩み出していることなのではないかなと思っています。

このコンペのキャッチコピーにあった「共創者」という言葉がとても好きで応募しました。見てくださった方々が共感してくれたからこそ、私の作品は強くなれるのだと思います。

色々な作品を見た時に共感したり、想像力を働かせるのは人に備わった能力でしょう。そのような想像力と共感が、きっと平和な世の中を作っていくためのヒントになるのではと思っています。表現の力、共感力というものを信じて、グランプリの名に恥じないように制作を続けていきます。

「何を撮るか」より「なぜそれを撮るか」が大切

写真作品の審査員を務めた写真家の石川直樹さんは、「写真は“何を撮るか”よりも“なぜそれを撮るか”という思いが強い方が、作品としての強度が出る。その思いの強い方たちが選ばれているのでしょう。自分もそうでしたが、受賞すると孤独にずっと制作を続けてきた背中を押してもらえるような、こうやって続けていっていいんだと思えるものです。これからもいい作品をたくさん作り続けてください」と挨拶した。

同じく写真作品の審査員を務めた写真家・映画監督の蜷川実花さん(都合により欠席)は、「たくさんの作品の中から選ばれたことは本当にすごいこと。これを糧にどんどん進んでほしいと思います。私も公募展を受賞してデビューしているのでよくわかるのですが、これはスタート地点です。どう進むかは自分自身にかかっています。受賞したことを自信につなげて、これからもどんどん作品を作り続けてください」とのメッセージを寄せた。

映像作品の審査員を務めた映画監督の上田慎一郎さんは、「ストーリーがあるものやドキュメンタリーもあれば、ミュージックビデオのようなものもあり、それを審査するのはすごく難しかった。自分としては『もう俺には作れねえな』と思える作品を評価基準にしました。その人にしか作れない独創性があるかどうかです。グランプリと優秀賞の3本はすべて特定の個人にフォーカスして作られた作品です。自分が面白いなと思ったものを撮ることで、こんなに面白いものができるんだということを改めて学びました」と話した。

同じく映像作品の審査員を務めた映像作家の大喜多正毅さんは、「グランプリの作品は中国語と映像がバラバラな状態で始まりますが、おばあさんが夕景の赤さを語る後半のシーンで鳥肌が立ちました。それまでバラバラだった音と映像がそこでリアルになった時に、彼女の中でもバラバラとだった像が一つになったんだ、というのが強く感じられて感激しました。毎月のように新しいAIが出てきていますが、人に届く映像はやはり人が映っていることが重要という時代になってくると思います。作り続けて、人が映っている作品を作って下さい」と語った。

「ソニーらしさ」にこだわり3年越しで実現

ソニーマーケティング 執行役員副社長の中川勝利氏は、主催者を代表して以下のコメントを発している。

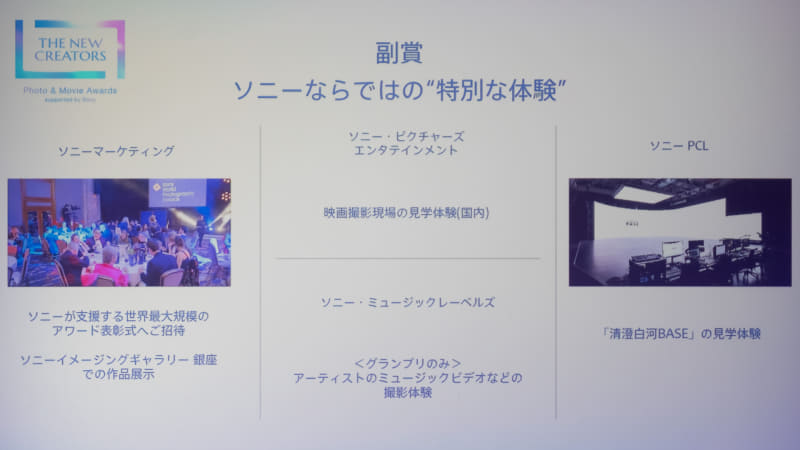

「THE NEW CREATORSは、“クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす”というグループの存在意義(パーパス)を実現するため、ソニーマーケティングを中心に、ソニー・ミュージックレーベルズ、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント、ソニーPCLの4社が共同で設立しました」

「“感動”は、社員1人1人が心に持っているキーワードです。ソニーとクリエイターの皆様が共創して感動するという理念を、今日この場を通じて実現できたと思います。私たちソニーは、製品・サービス・ソリューションを通じて、ますますクリエイターの皆様と一緒に世の中を共創しながら感動を作り続けていきたいと心から思っています」

撮影機材に制限はなく、スマートフォン撮影による作品も応募可能というハードルの低さもあってか、同社によると想定を大きく上回る応募があったという。

一方、受賞作品は制作者のストーリーが盛り込まれたレベルの高いもので、全体的に作家性の高さが印象的だった。

また、カメラメーカーが主催する公募展は写真作品メインのものが多いなか、映像作品も同列に扱っているのは珍しい。

「動画は我々が想定していた何倍もの応募がありました。クオリティも高い。もともとαユーザーは若い方や動画系の方が多く、そういう方が応募してくれたのは実施した甲斐がありました」と話すのは、企画の発案者で責任者も務めるソニーマーケティング CAVビジネス本部 プロダクツビジネス部門 イメージングエンタテインメントビジネス部 CMK企画推進課 統括課長の丸山直樹氏だ。

グループ4社による共催という点も珍しいが、丸山さんによると他のアワードもたくさんある中で「ソニーらしさ」を重視してのことだという。カメラで撮った後のソリューションを考えて、BRAVIAで写真を見ることもそうだしスタジオも持っていたりと、ソニーには色々な引き出しがあるとのこと。「体験会のようなものまで提供するとなると、ソニーしかできないことでは?」との流れで複数社による開催を決めたという。

各社との調整もあり、開催までには3年を要したという。「映像作品も募集することは最初から決めていました。やはり動画需要の伸びに加えて、若いクリエイターがどんどん力を増しています。数だけではない熱量がどんどん高まっていて、写真と映像を同列で扱うことはぜひ実現したいと考えていました」(丸山氏)

撮影機材に制限を設けなかったことについては、「特に若い方はメーカーを自由に選ぶ余裕がない人が多いのでは」という配慮から。実際、スマートフォンで撮影した作品も多かったそうだ。そうした若い層がもっと良いものを撮りたいと思ったときにカメラが欲しくなれば、ソニーとしても貢献できるという狙いもある。とはいえ、まずは「クリエイターと直接繋がり、今後も継続的につながり続けたいという思いが1番の動機」とのこと。

第2回の開催も決定しており、11月ごろの募集開始が予定されている。腕に覚えのあるクリエイターは応募を検討してみてはいかがだろうか。