写真とAI

コンテンツ認証に対応した「Google Pixel 10 Pro」。スマホカメラの真正性確保は拡大するか?

2025年9月7日 12:00

写真の撮影者や機材などの情報に加え、画像に編集を加えたか、AIによる処理が加えられたかという情報を安全に保存するC2PAの仕組みは、ようやくカメラメーカーの搭載も始まり、対応サイトも少しずつ増えている。

しかし、対応が遅れていたのがスマートフォン。撮影される写真の量では、通常のカメラに比べて圧倒的に多い。手軽に撮影できて誰しもが写真を撮れるようになっているし、アプリを使って様々な編集、合成、そしてAIによる改変も、撮ってすぐにできてしまう。そしてそれをそのまま即座に公開できるのがスマートフォンカメラのメリットでもあり、難しいところでもある。

そうした中、Googleがスマートフォンカメラとして初めてというC2PA対応を発表した。同社の開発する「Pixel」シリーズの最新モデル「Pixel 10」シリーズにおいて、カメラがC2PAのコンテンツ認証情報(コンテンツクレデンシャル)を保存できるようになった。Android OSを開発するGoogleの純正スマートフォンが対応したことで、今後、他のスマートフォンメーカー各社も対応が期待される。

スマートフォンカメラでコンテンツ認証情報

Pixel 10シリーズは、カメラで撮影した画像に対してコンテンツ認証情報を埋め込む。これまでスマートフォンカメラにおいては、SamsungのGalaxy S25シリーズで「フォトアプリで編集した画像」に対してコンテンツ認証情報を埋め込んでいたが、撮影した画像に直接埋め込むというのはGoogleによればPixel 10が初めてだという。

今回、Pixel 10シリーズにおいて、特にPixel 10 ProやPixel 10 Pro XLでは最大100倍のデジタルズームである「超解像ズーム Pro」が搭載された。この超解像ズーム Proは、画像生成AIなどでも使われる拡散モデルを採用。生成AIの機能で超高倍率のデジタルズームを実現した点が新しい。

実際の作例はレビュー記事を見てほしいが、存在しないものを生成したり、突飛な生成をしてしまったりといったことはなさそう。もちろん、細かな文字は崩れてしまうが、これは通常のデジタルズームでも同様だ。とはいえ、生成AIを使っていることは確かで、AI処理によって画像に手が加えられていることになる。

こうした機能もあってか、Pixel 10シリーズではスマートフォンカメラとして初めてC2PAのコンテンツ認証情報の付与に対応したとしている。この機能は、撮影画像の来歴を画像内に埋め込むなどして、撮影者やカメラ、編集の有無などの情報を証明するためのもの。Adobeなどが推進しており、キヤノンやニコン、ソニー、ライカといったカメラメーカーも賛同している。

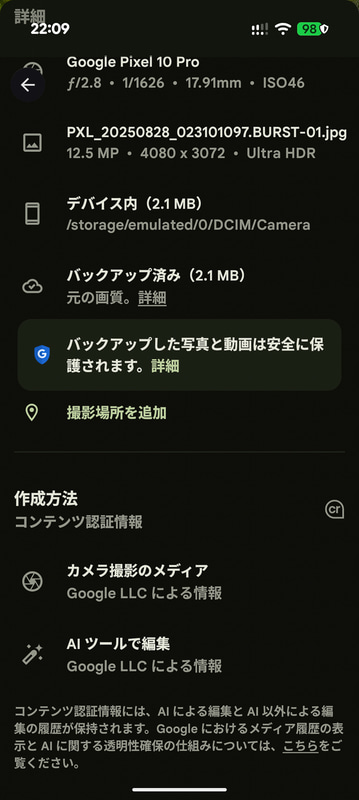

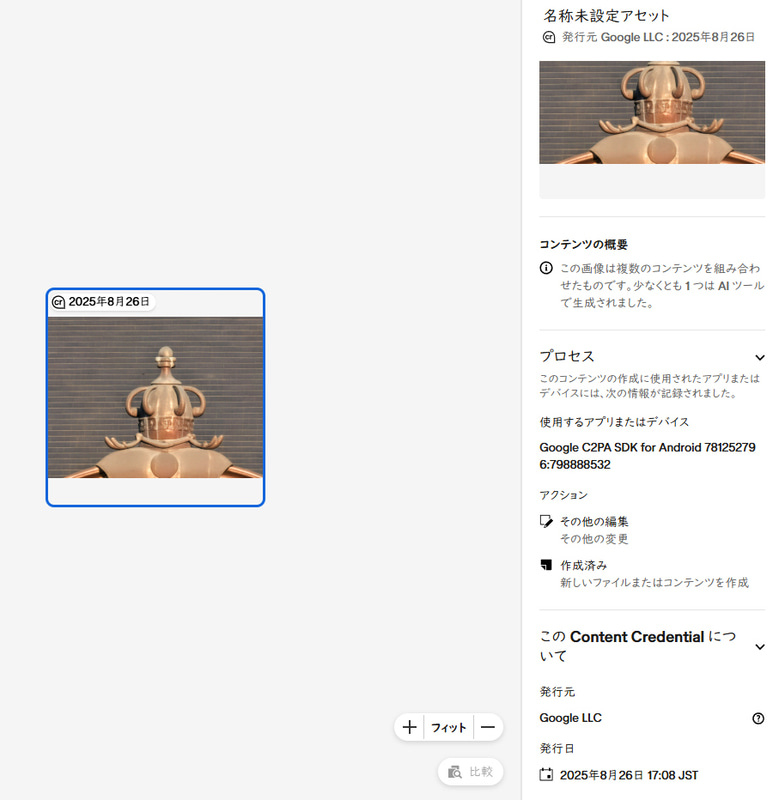

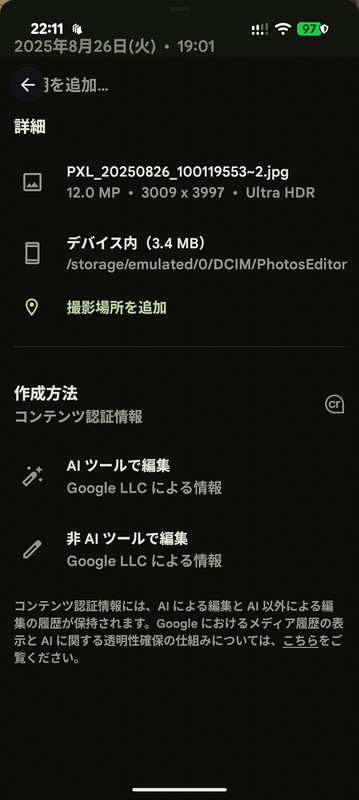

C2PAに対応したことで、撮影時に自動でコンテンツ認証情報が画像に埋め込まれる。超解像ズーム Proによる画像の詳細をフォトアプリを使って確認すると、「コンテンツ認証情報」として、カメラ情報にGoogleと表示され、さらに「AIツールで編集」と記録されている。

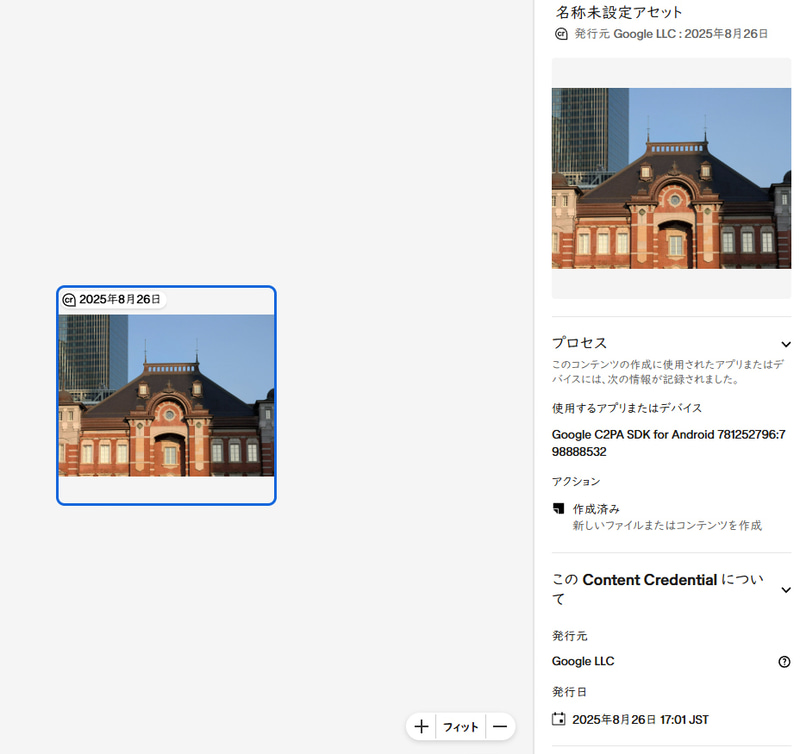

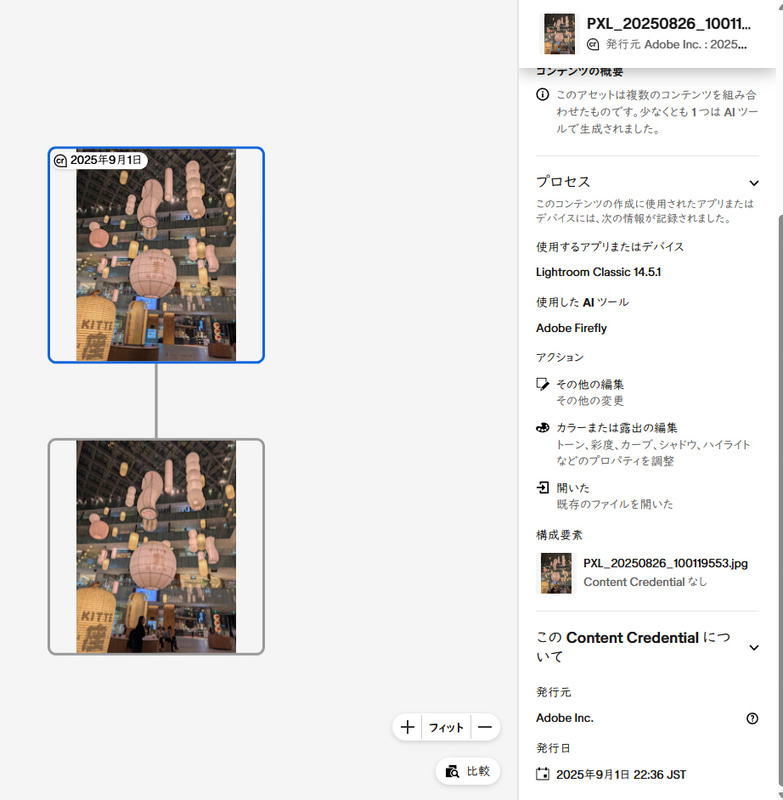

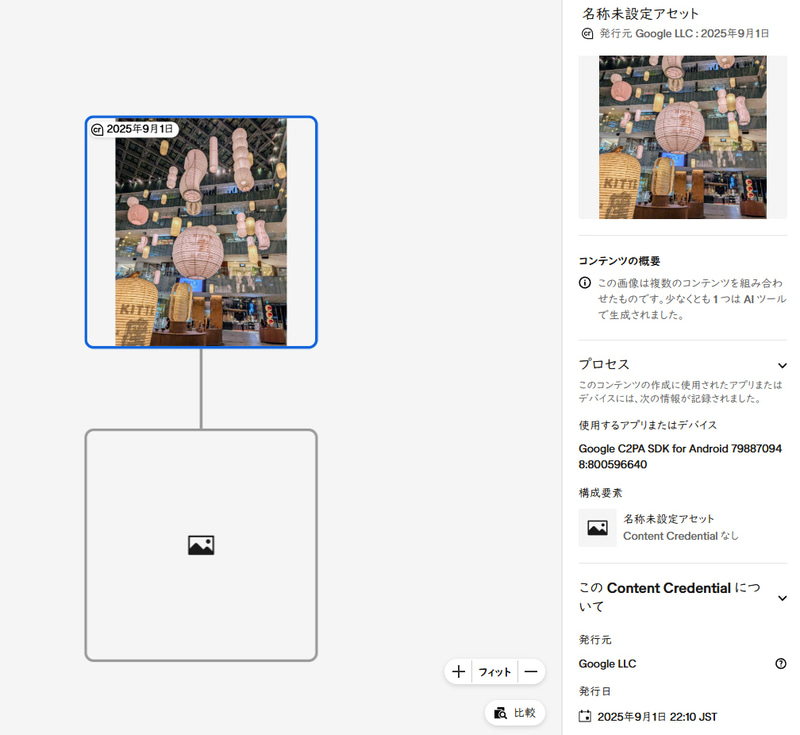

コンテンツ認証情報を確認するサイト(https://contentcredentials.org/verify/)でも、その表示について確認してみた。

超解像ズーム Pro以外の画像でも、コンテンツ認証情報は記録されており、Googleのカメラで撮影されたことと撮影日時が記録される。これによって、写真に対してAI処理が加えられているかどうかが分かる。以下、フォトアプリで編集をした画像について確認した。

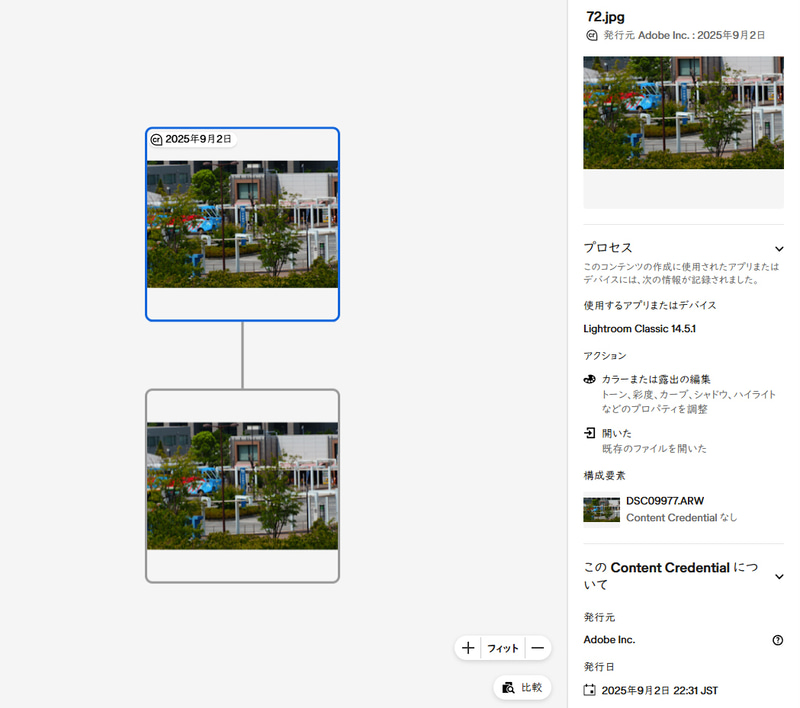

フォトアプリの編集でもコンテンツ認証情報は残されるが、編集が加えられたかどうかしか分からない。Adobe製品であれば、例えばLightroomにもコンテンツ認証情報の付与機能があり、その場合は使ったツールや処理した内容も分かるようになっている。

コンテンツ認証情報は単に「AIを使ったかどうか」を示すだけが目的ではない。「誰が」「何を使って」画像を生成し、「どのような編集を加えたか」を示すこともできる。

そのため、Lightroomなどではコンテンツ認証情報付与時に作成者の名前やSNSアカウントを追加することもできる。Pixel 10 Proにはそうした機能はないようで、画像作成時にAIを使ったかどうかの検証に使う、という用途になりそうだ。

少し気になったのは、なぜかPixel 10で撮影した画像、Lightroomでコンテンツ認証情報を加えることはできなかったという点。Photoshopのベータ版だと付与できたので、何らかの事情があるのかもしれない。

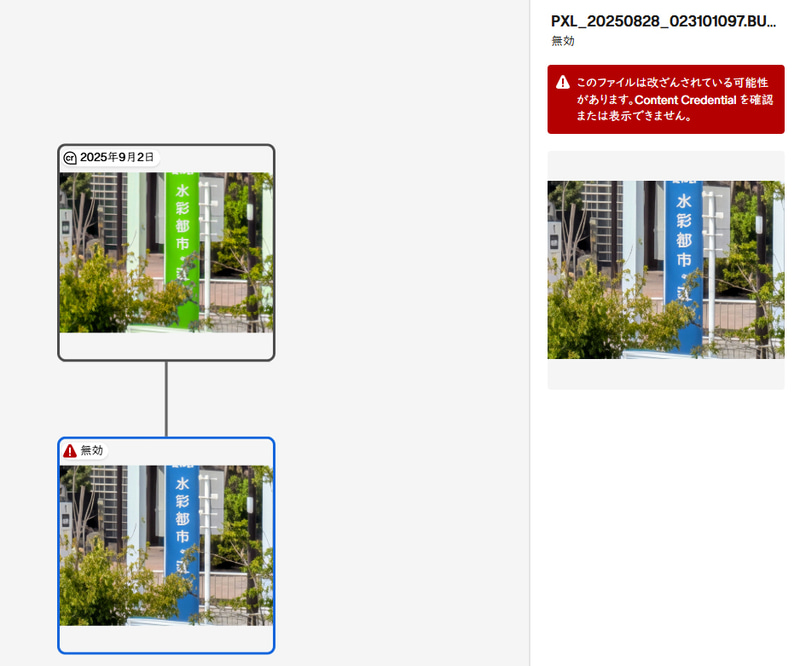

また、Photoshopで編集した画像にコンテンツ認証情報を加えて書き出しをすると、元の画像のコンテンツ認証情報が「無効」と表示され、「改ざんされている可能性」と出てしまった。これは、Photoshopで編集する前の元画像自体が改ざんされているということになる。

Photoshop側の問題なのか、Pixel 10側の問題なのか、理由は不明だが、コンテンツ認証情報を重視する場合は、Photoshopによる加工をしない方が良さそうだ。Lightroomで編集した場合はそもそもコンテンツ認証情報を付与できないので、標準のフォトアプリで編集するか、撮って出しで投稿するのが安全だろう。

コンテンツ認証情報は、その画像の来歴を知るための取り組みで、それを踏まえて判断すべきものだ。個人の利用であれば多少のおかしな点は許容できる。Pixel 10 Proの超解像ズーム Proで変な物が生成されなければ、そのままSNSに上げてもいいだろう。

ただ、超解像ズーム Proは仕事ではなかなか使いづらい面もある。カメラがコンテンツ認証情報を付与してくれるので、超解像ズーム Proを使わなかった場合に生成AIを使っていないことの証明になる。フォトアプリでの編集後のコンテンツ認証情報とも異なるので、「超解像ズーム Proしか使っていない」ということも言えそうだ。

もちろん、まだXなどのSNSではアップロード時にコンテンツ認証情報を削除してしまうし、環境が整ったわけではない。また、通常のカメラ自体もまだ一部のプロ向けしか対応しておらず、さらにスマートフォンカメラの対応拡大が求められる。

それでも、主要なAndroidスマートフォンであるPixelシリーズの対応は、今後のコンテンツ認証情報の普及を加速させる可能性はありそうだ。