赤城耕一の「アカギカメラ」

第124回:小さくてよく写る。酷暑の撮影で気づいた「OM-5 Mark II」の軽快感・信頼感

2025年8月20日 08:00

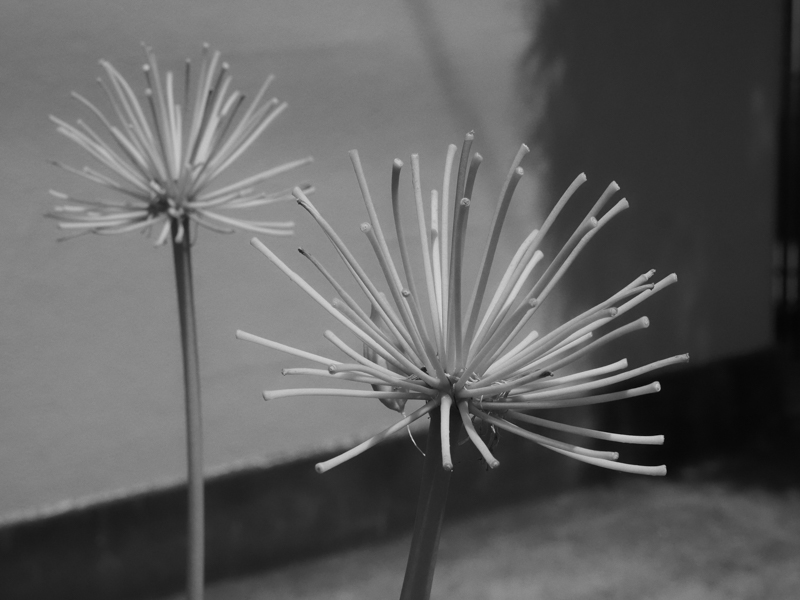

本連載の作例とか新製品のレビュー作例写真の多くは屋外において、日々汗水鼻水垂らしながら撮影している筆者ですから、アカギはアウトドアの撮影が好きなんだろうと思われるかもしれません。

けれど、今夏のような気温では屋外撮影は正直やってられないですよ。下手すりゃ命を賭けねばなる覚悟で挑んでいます。嘘です命賭けるほどギャラ貰ってないです。ま、年寄りですから、死なない程度にうまくやっています。

でもさ、夏はエアコンの効いたハウススタジオで、キレーな女性をモデルにして、作例撮影したいものです。

筆者はインドア好きですよ、スタジオも。ただし、ブツ撮りはモノを磨くとか、ホコリをとるとか、照明をセットするとか、片づけるのが面倒だから、あまりやりたくないわけです。ええ、怠け者です。

それにしても今夏は暑い。名誉のために具体的な機種名は伏せますけど、屋外で撮影をしていて、暑さでボディがチンチンになり、動作を停止するか、怪しい挙動をしたカメラが手元に2機種あり、このことで少々がっかりしています。年寄りより先に降参してしまうとはだらしないカメラですね。この2機種には引導を渡してやろうと思ったくらい信用ならないです。

これが撮り直しができないような重要な仕事で撮影途中で動作不能になったりしたら、キレるかもしれません。幸いにして筆者のお仕事は小商いばかりなので、休み休みできる。実際は現時点で困ったことはないのですが。

でもね、これからのカメラとレンズは外気温が50℃になっても正常作動することを目標としたほうがいいと思いますよ。メーカーの皆さん。

冒頭からこの夏の暑さの愚痴を繰り返しておりますが、今回はOM SYSTEM OM-5 Mark IIをお借りして使用してみることにしました。

発表時はOM-3と同じくらい個人的には関心が持てなかったのですが、すぐにこの意識は変わります。最初に結論を言ってしまいますが、OM-5 Mark IIはかなりイケるカメラであることがわかりました。

まず最初の理由は、この酷暑の屋外撮影において、機能が停止することが1度もなかったことですね。これは信頼性高いカメラです。

使用しているほうが機能停止になりそうな状況でも、撮りたい時に確実に動作したこと。これはとても重要です。長時間にわたって撮影していると、ボディはさすがに熱を持ち始めますが、問題ありませんでした。

本体に熱を持ちやすい動画撮影は今回は行っていませんから、すべての状況で動作保証するわけではないのですが、撮りたい時に撮ることができる。それだけで、もう高く評価することができます。

次の推しの理由は単純です、すばらしく小型軽量であること。筆者愛用のOM SYSTEM OM-1だって、OM-3だって、十分に小型軽量ですが、OM-5 Mark IIを実際に手にしてみるとそれらが大きくみえるほどであります。でも実際に使用してみると小ささが操作性に影響を及ぼしていない。

各操作部、ボタンはよい感じにレイアウトされており、メニュー画面なども上位機を踏襲していますから、感覚的な使用が可能です。カメラ上部にスピードライトを仕込まなかったことも、エントリー機ではないことを示しているといえます。

OM SYSTEMお得意の機能たち、すなわちライブコンポジットや、プロキャプチャー、ハイレゾショット、ライブND、深度合成、HDR、多重露出も装備し盛りだくさんです。

ボディ上部にある「CP」ボタンで素早く機能設定ができるのがミソだそうです。興味がある方はどうぞ。筆者は、それらの機能がなくても残りの人生をやっていくことができる自信があるので、使用感は割愛します。

OM SYSTEM自ら、本機はアウトドアで使うとイイみたいなアナウンスをしていますね。この小型軽量さを生かして、これを登山に持ってゆけみたいことを熱心にうたっていますが、そうなの? 筆者はイヤです。疲れるじゃないですか。

キャッチは「アウトドアの感動を思いのままに」だそうです。べつにドアを開けて外に出ればアウトドアじゃないのかと思いますけどね。

防塵・防滴性能は、フラッグシップモデル OM-1 Mark IIと同等のIP53規格に対応しているとのことですが、過酷な環境で撮影しない筆者には、そのありがたみがわかりません。レンズの方も防塵防滴のものを使用しないとダメですよね。でもね、機材はなるべく濡らさないほうがいいと思いますよ。

都会派の年寄りとしては、アウトドアギアとしてのカメラよりもひたすら小さく軽い、携行性に優れたカメラであることがなによりも魅力的にみえるわけです。

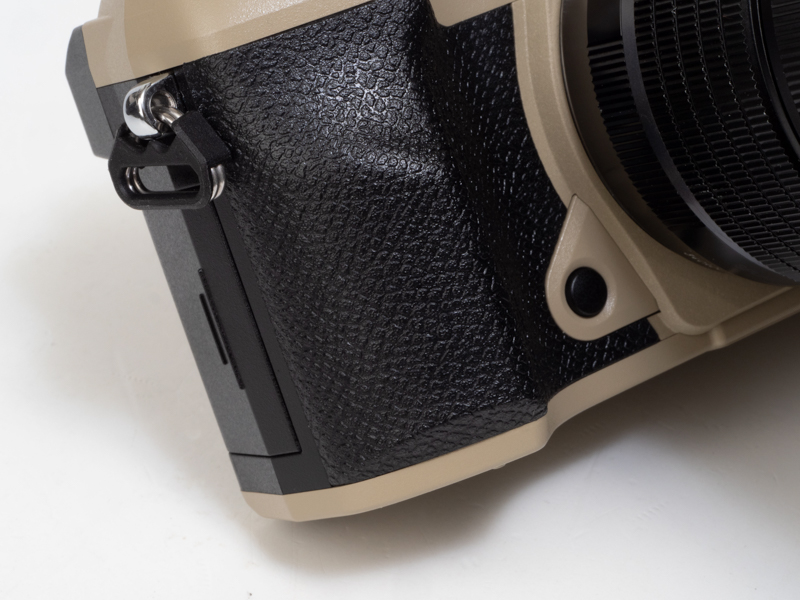

お借りしたのはサンドベージュです。新色ということで、ぜひ、ということでお願いして用意していただきました。でも、レンズで同じカラーのものはないんですね。

カメラのカラーリングとしてはこれまでにはなく、なかなかの冒険であってこれも高く評価したいと思います。生活必需品ではないカメラはこうした遊びゴコロがとても重要ですね。

本機のコンセプトであるアウトドアギアとして、このカラーが野山に馴染むのかどうかインドア派の筆者はよくわかりません。

室内でこのカラーを見ますと、北アフリカ戦線のドイツ軍のをティーガー戦車を思い出してします。だから本機はロンメル将軍の愛機として似合うかもしれません。

ボディの角などを少しウェザリングして貫禄をつけてあげると、さらに自然の中にすっと入っていけるかもしれませんから、好きな方は試してみてください。

今回は都会で使用してみたのですが、筆者が本機を首からかけていると通り過ぎる人がみんな本機のことを見ているような気がします。都市部ではサンドベージュは目立つのかも…。シルバーよりも目立つかもしれません。これは自意識過剰というものでしょうか。

手にした時の小ささにはとにかく感動しますが、なによりも評価したいのはグリップ感のすばらしさです。

グリップ部の出っ張りは見た印象ではさほど目立たず、デザインを乱していないのですが、実際に本機を手にしてみると、片手で保持しても安定感がいいのは驚きというか不思議です。長焦点レンズを装着した場合はさらに効果的に感じますね。すばらしいフォルムです。

OM-3のようにグリップのないボディですと、ホールディングを確実にしようとすると、爪を立てて保持している印象が強くなります。これは気に入らない。

だからサードパーティのグリップを装着したくなるのですが、そうすると、デザインを乱してしまう要因ともなりかねません。

本機の撮像素子は有効約2,037万画素Live MOSセンサー、画像処理エンジンは「TruePic IX」。ボディー内5軸手ぶれ補正機構を搭載していて、補正効果は中央最大6.5段、周辺最大5.5段。対応レンズですと、さらなる効果があるとのことです。十分すぎますね。

今回、OM-5 Mark IIと共に試用して好印象だったのは、一緒にお借りしたM.ZUIKO DIGITAL 12-45mm F4 PROですね。

既存のレンズですが、筆者はM. ZUIKO DIGITAL 12-100mm F4 IS PROは「神レンズ」だと考えていて、本レンズが登場した時はスルーしてしまいました。

恥ずかしながらしっかりと使い込んだのが今回が初ということもあり、小型軽量でありながらも本レンズの見事な性能に驚きました。レンズ側には手ブレ補正機構はありませんが、ボディ内での手ブレ補正だけで実用上はまったく問題はないでしょう。

ただ、本レンズはあまりにも便利な上、かつ細かいところまでをチリチリと描き出してしまうような高性能ぶり、その実直さ、真面目さにこちらも甘えてしまいそうになります。鋭いシャープネス高めのコントラストはM.ZUIKO DIGITALに共通する特性ですが、時には大きなボケを生かしたり、線が少々太い、ユルい描写をするレンズも試してみたくなるというものです。

だからこそのレンズ交換式ミラーレス機ですが、M.ZUIKO DIGITALレンズは大口径レンズや単焦点レンズが用意されているわけですが、マイクロフォーサーズ規格に入っているメーカーのレンズならば、相互互換可能にしています。

これらをうまく使い分けることで、表現の幅はさらに大きく広げることができるでしょう。焦点距離が重複したとしても、単焦点レンズを揃える意味は間違いなくあると思います。

また、筆者は何よりもカメラ全体のスタイリングを重視しています。美しくなければカメラではないという精神が根底にあります。この観点からみると、OM-5 Mark IIに常時装着しておきたいのはパンケーキタイプのレンズになります。

冬になったら、OM-5 Mark IIにパンケーキレンズをつけ、コートのポケットに入れて、目の前に起こる事象をさっと素早く斬り撮りながら、木枯らしの中、町を歩きたいわけです。この酷暑の中妄想するのは楽しいじゃないですか。

この役はこれまでPEN-Fが担っていたのですが、OM-5 Mark IIはそれに取って代わることができるでしょう。

今回はうちにあるLUMIX G 14mm / F2.5 ASPH.とLUMIX G 20mm / F1.7 ASPH.を使用してみました。いずれもディスコンになってしまった旧型のレンズで、OM-5 Mark IIとの組み合わせではとても取り回しがよく、使いやすいことに今回驚いてしまいました。“ズイコー”ブランドのレンズでも同様のスタイリングで同じ焦点距離のパンケーキ単焦点レンズが欲しいものです。お金かけるのがイヤならば、その昔のM.ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8の復刻で十分であります。

OM-5 Mark IIはハイスピードイメージャAFとコントラストAFのハイブリッドなので、デカいフォーサーズレンズをアダプターで装着しても、高速のAF速度などは期待はできませんが、大きなストレスが伴うことなく動作するようです。うちにはフォーサーズレンズもまだありますからこれはうれしいですね。いずれも性能は優秀です。

わざと大きめのフォーサーズレンズをアダプターで装着し、「大木にとまるセミ」感を強く演出し、先のスタイリング重視とは逆に、仲間うちの宴会のネタに使ってやろうというわけです。その場合はボディカラーはサンドベージュがウケるんだろうなあ。

OM-1 Mark IIやOM-3よりもOM-5 Mark IIがカラダに合う印象を持ったことは間違いありません。

近々うちにお越しになりそうな予感がするのは気のせいだと信じたいのですが……。