クルマとカメラの半世紀

カメラとの出会い、クルマ雑誌の仕事、そして1980年代モータースポーツ撮影の世界

2025年12月19日 12:00

JRPA(日本レース写真家協会)会長を務め、日本を代表する4輪レース「SUPER GT」「スーパーフォーミュラ」のオフィシャルカメラマンとして活動する小林稔氏。48年間にわたってレンズを通じて世界のモータースポーツシーンを見つめ続けてきた小林氏の証言から、技術革新と撮影現場の変遷をたどります。第1回は1980年代、フィルム時代の撮影技術とその魅力に迫ります。(編集部)

運命を変えたクラッシュから始まった写真家人生

1970年、中学3年生の小林氏は富士スピードウェイに向かった。手にしたのは中古で手に入れた200mm F4の望遠レンズとニコマート。購入の目的はただ1つ、自動車レースを撮ることだった。

「初めてのレース撮影は全然撮れなかったです。もう本当に、ブレブレ状態で車が小さく写ってるみたいな」

悔しさから始まった練習の日々。近所の道路で車の流し撮りを繰り返し、翌年のレースでは見違えるほど上達していた。大学では写真学科へ進学したが、人生の転機は予想外の形で訪れる。

大学4年生の時、本格的に始めたツーリングカーレースで大クラッシュ。車は全損、右手を負傷し、卒業制作が不可能になった。

「先生に、お前は馬鹿だって言われて」

留年を覚悟していたその時、ゼミの先生から突然の電話が入る。

「カーグラフィックでカメラマン募集してるんだけど、受けるか?」

カーグラフィック時代 機材への徹底したこだわり

1978年、小林氏はカーグラフィック誌のカメラマンとして社会人生活をスタートした。月刊誌の世界は想像を超える過酷さだった。

「週末はもうレースだし、平日は普通の車の撮影だし、あとは暗室作業が多くて」

当時のメイン機材は会社支給のニコンF2とペンタックス67。走っているカットには35mm、止まっている場合は中判カメラと、撮影シーンに応じて機材を使い分けていた。

1980年代初頭、業界を変える転機が訪れる。キヤノンから革新的な望遠レンズが登場したのだ。

「キヤノンのニューF-1と、New FD300mm F2.8LとかNew FD500mm F4.5Lの明るいレンズが出た時に、会社のカメラはキヤノンにスイッチしました」

1981年頃の出来事で、会社全体がニコンからキヤノンへ大移行した。モータースポーツ撮影において明るい超望遠レンズの威力は絶大だった。

フィルム選択の哲学

機材と同様、フィルム選択にも明確な基準があった。モノクロは万能性を重視してコダックトライ-X一択。カラーかモノクロかは、誌面ではどちらで取り扱うかによって使い分けていたという。

「基本的にモノクロはもうほとんどトライ-Xでした。万能だった。感度もあるし」

カラーについては、コダックエクタクロームEPRを使用。ただし、小林氏個人にはKodachromeへの強いこだわりがあった。

「僕はKodachromeを使いたかったんですよ。発色も良かったし、将来にわたって、耐久性があるっていうか、長持ちするっていう風に言われてたので」

フィルム撮影の厳しい制約と創意工夫

フィルム時代最大の制約は枚数の限界だった。35mmフィルム1本で36枚、この制限がすべての撮影行動を規定した。

「その36枚しか撮れないっていうことがあるんで。そのフィルムチェンジ替え時、バトルしてるのに終わっちゃうとかってある」

レース展開を読み、フィルム交換のタイミングを計算する技術が要求された。

「もう2、3枚残ってるけど、もう変えちゃおうとか」

雨天時の撮影はさらに過酷だった。フィルム交換時の雨濡れは1本台無しを意味する。カーグラフィック時代は1レースあたり20本程度で全体をカバーする必要があった。

現像とプリント作業も写真家の重要な仕事だった。モノクロページはモノクロフィルムで撮影し、暗室作業に没頭する日々が続く。

「本当に暗室に閉じこもりました。朝から晩まで1日もう数百枚も焼いたりとかしたし」

カーグラフィック初のヨーロッパ長期取材

1980年、ホンダF2復帰の取材のため、当時24-25歳の小林氏がヨーロッパに派遣された。この40日間の取材旅行は、人生観を大きく変えることになる。小林氏いわく初のヨーロッパ出張で撮影したF2のカットが1980年代において最も印象的なレースシーンの1つだという。

「初めてヨーロッパに行ったのは1980年だったんですよね。それはホンダがF2に復帰したんで、それを追いかけてヨーロッパに取材に行った流れで、このイギリスグランプリもちょうどそのタイミングがあったんで」

取材内容は多岐にわたった。イギリスから始まり、オランダでF2レースを撮影し、ドイツでBMWモータースポーツを取材、最後はイタリアのシチリア島でのレースまで、ヨーロッパ各地を転戦する充実した内容だった。

「当時はやっぱり1回取材に行くと、もういろんなとこをこう取材してこいって感じで」

当時25歳の小林氏にとって、この体験は決して楽ではなかった。

しかしこの困難な体験が、後の国際的な視野の基礎を築くことになった。

コダクロームへの愛と苦悩

1986年のフリーランス転向後、小林氏のコダクロームへの愛は深まっていく。エマルジョンナンバーによる品質のばらつきに悩まされ、良品ロット発見時は大量確保に走った。

「いいエマルジョンがあると、500本とか、もう全部押さえちゃうんですよ」

現像所の冷蔵庫に保管し、必要時に少量ずつ取り出すという徹底ぶりだった。

記録写真としての価値

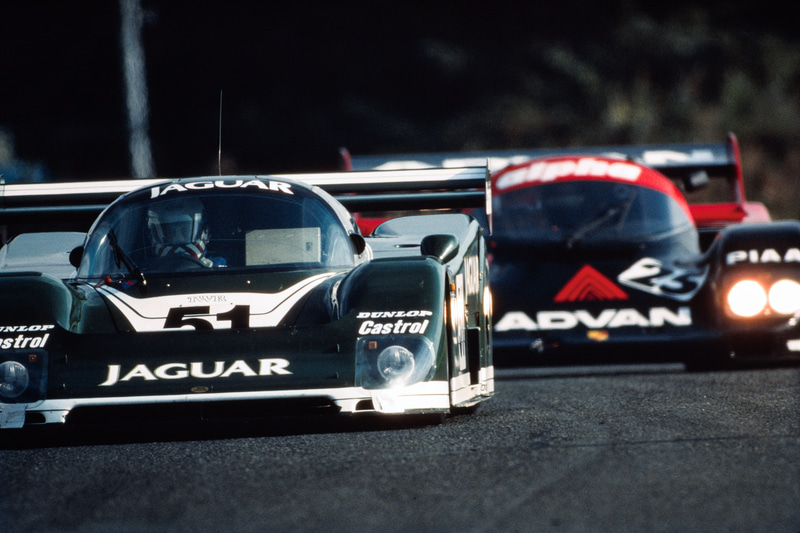

80年代のモータースポーツ写真は、単なる競技記録を超えた文化的価値を持つ。現在は存在しないレースカテゴリー、消失したサーキット、若き日のドライバーたちの姿が記録されている。

小林氏が現在準備中の写真展でも、古い写真への関心の高さを実感している。

「近々の写真はみんな見てるし、いろんな人の写真を見てたりするし、やっぱり古い写真の方が記録性も高いし、みんなあんまり見たことない写真もある」

フィルム時代の制約は厳しかった。しかしその分1枚1枚に込められた思いは格別で、デジタル時代とは異なる重みと価値が80年代のモータースポーツ写真には確実に存在している。

次回は1990年代のデジタル革命編。世界初のF1デジタル撮影に挑む。