トピック

いまや定番の三脚ブランド「Leofoto」の製造現場を見てきた

丁寧な作業と斬新なアイデア 日本の工作機械も積極的に導入

- 提供:

- 株式会社ワイドトレード

2025年11月27日 17:00

日本でもすっかり有名になった三脚ブランド「Leofoto」(レオフォト)。プロからアマチュアまで広いユーザーに支持されているのはご存じの通りだ。

筆者は、Leofotoが日本で発売された2018年夏にその工場を訪れた。ブランドができてから年月の浅いメーカーだったが、そこで見た世界最高を目指すものづくりの姿勢に感心したものだった。

それから7年が経った2025年秋、Leofotoブランドを手がける「徕图影像科技」の工場を見学する機会を得た。

規模拡大で社屋を新調

Leofotoの本社兼工場があるのは広東省の中山市。孫文の故郷としても知られる土地だ。香港国際空港から工場までは陸路で1時間30分ほど。途中、2018年に完成した港珠澳大橋を渡ることができ、それまでのフェリーよりも短時間で到着することができた。

さて、3年前にできた新しい社屋は本社機能と工場を兼ね備えた建物だ。オフィスフロアに到着すると、Leofotoのブランドカラーであるブルーを使った内装が施されていた。

工場見学を前に、Leofotoの社長であるTony Deng氏に話を聞いた。まだ40歳の若さながら、一代でLeofotoブランドを築いた立役者だ。もともと三脚のOEMを手がけるメーカーで設計や生産管理の実績を積み、2014年Leofotoを立ち上げた。

「高品質と創造性、そしてユーザーから高い評価を得るという3つを常に大切にしてものづくりを考えています。おかげさまで中~高級三脚では世界でかなり高いシェアを得ることができたと思います。日本もかなり販売量が増えています。中国では写真家が10人いたら7人はLeofotoです。北京や上海など都市部ではトップシェア、韓国でもナンバーワンです。北米と欧州も毎年成長しているところです」(Deng氏)と、ビジネスは絶好調だ。

2018年に訪れた際は150人の従業員を擁していたが、今はなんと3倍の450人にも増えたとのこと。売上も3倍程度に増えているという。「1番自慢できるのは、中国で自社ブランドを展開する三脚メーカーとしては、規模でトップになったことです」(Deng氏)。ちなみに社員の男女比は4:6で女性が多く活躍している。

若い人にも受け入れられるデザインを目指す

Leofotoの強みを聞くと、まず「デザイン」との答えが返ってきた。最近はデザインを重視する若いユーザーが増えていることから、彼らが使いたいと思うようなデザインに仕上げているそうだ。実際、日本でもヒットしているカラフルな三脚もそうした考えから生まれたものだ。

三脚の脚にしっかりと色を付けるのは高い技術が要るという。市場にはかつて、使っているうちに色がはげてくる三脚もあったそうだ。そうした問題を解決するために、Leofotoでは研究を重ねて耐久性のある着色を実現した。

「F1マシンはカーボンに色を付けているのだから三脚でもできるはず。そうすればもっと格好良くなる」と、これもDeng氏のアイデアだそう。そのアイデアを社員と話し合い、アンバサダーの写真家の意見も聞いて色合いなどを決めたそうだ。「こうした開発のサイクルを常に回しています」(Deng氏)とのこと。

材料の品質にこだわり抜く

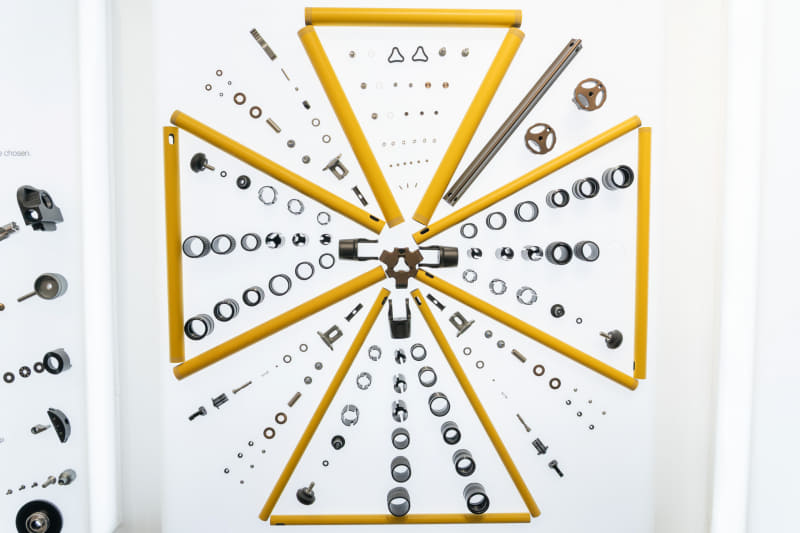

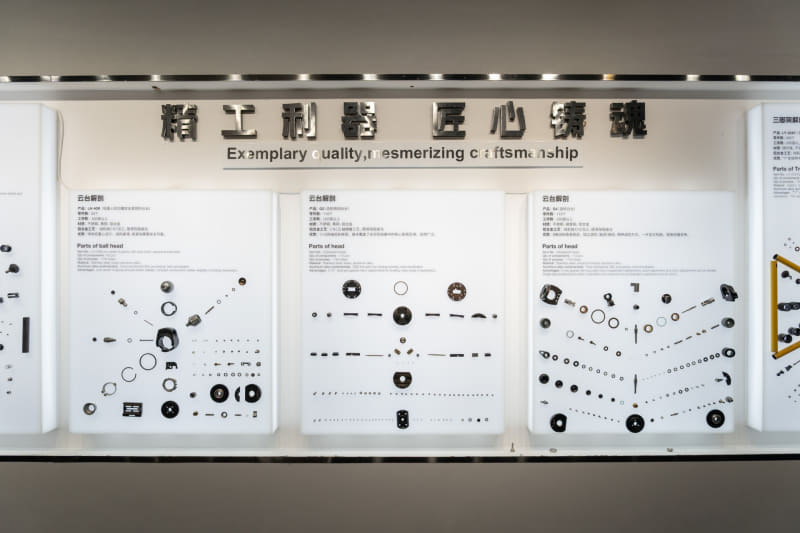

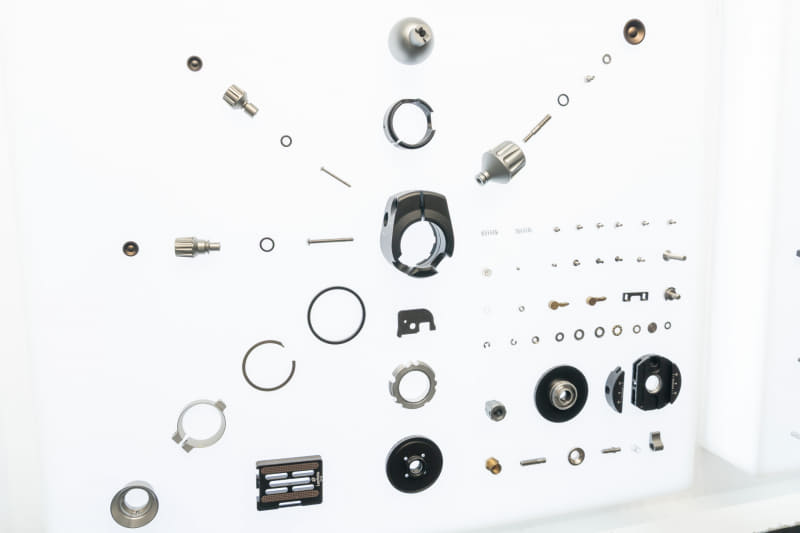

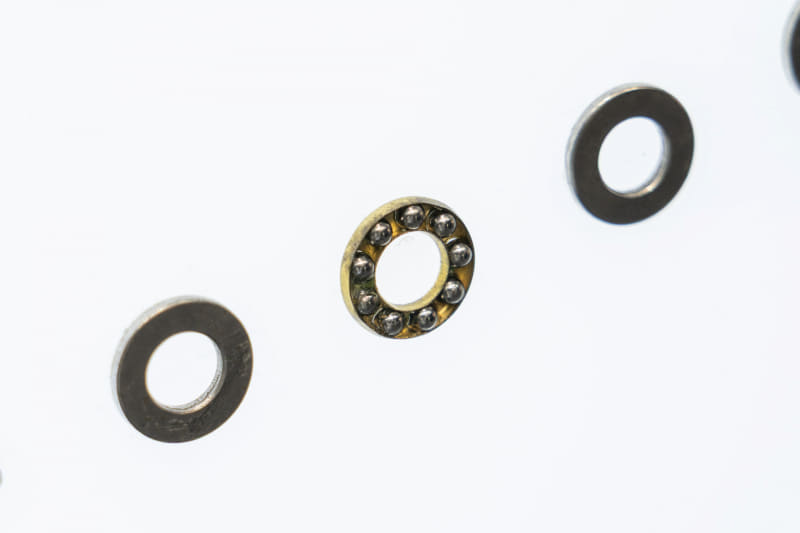

そしてもう1つこだわっているというのが「材料の品質」。三脚にはステンレス、アルミ、真鍮、カーボンなどが使われるが、それぞれ最高レベルの品質を持つ材料を選んでいるそうだ。

「材料の価格はピンからキリまでありますが、安い材料は使わないんです。良い材料ならどんな加工にも耐えられます。今は中国内でも良い材料が手に入るようになりました。これが製品の高い品質に繋がっていると思います。我々の三脚は、多少ぶつけたくらいではそうそう壊れません」(Deng氏)。

安い金属材料は、ネジ穴を開けるにしても寸法精度が悪いと壁が薄くなるなどし、結果的に強度不足を招くとのことだ。

「中国人のものづくりに対する認識は昔と変わりました。世界に出ていくためには材料から良いものを使わないとダメなんです。今はユーザーが本物志向になりましたから、とりあえずモノさえつくれば儲けられるという時代は終わりました。ネットの情報交換も盛んになった今、本物でないと勝負できません」(Deng氏)。

材料の管理も厳しく行っているそうで、仕入れルートに問題が無いかどうかや、抜き取り検査をして所定の仕様になっているかどうかも随時チェックしているそうだ。

日本メーカーの工作機械を順次導入

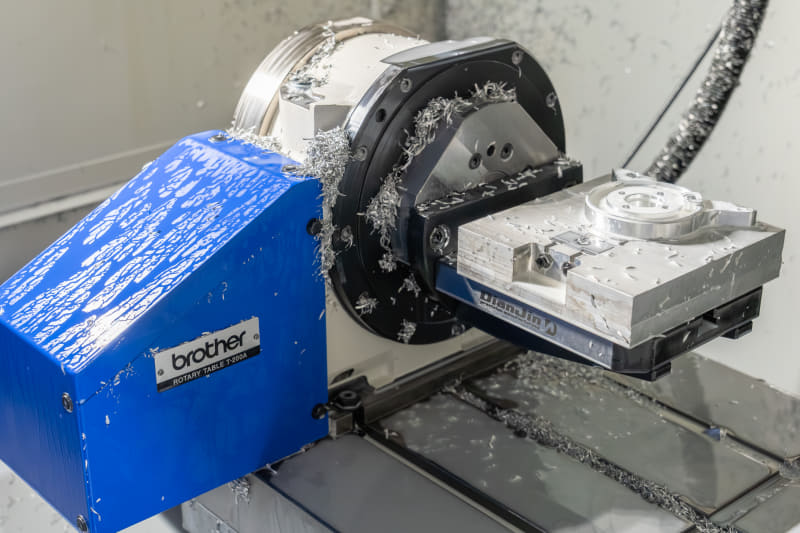

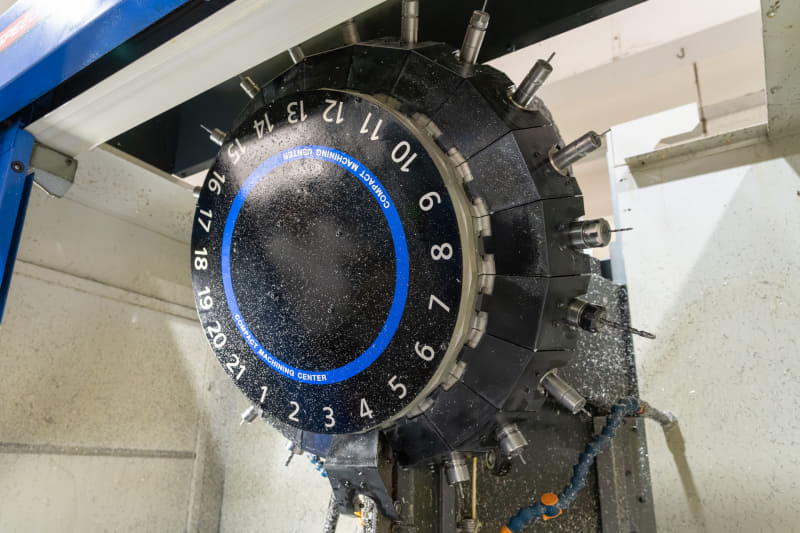

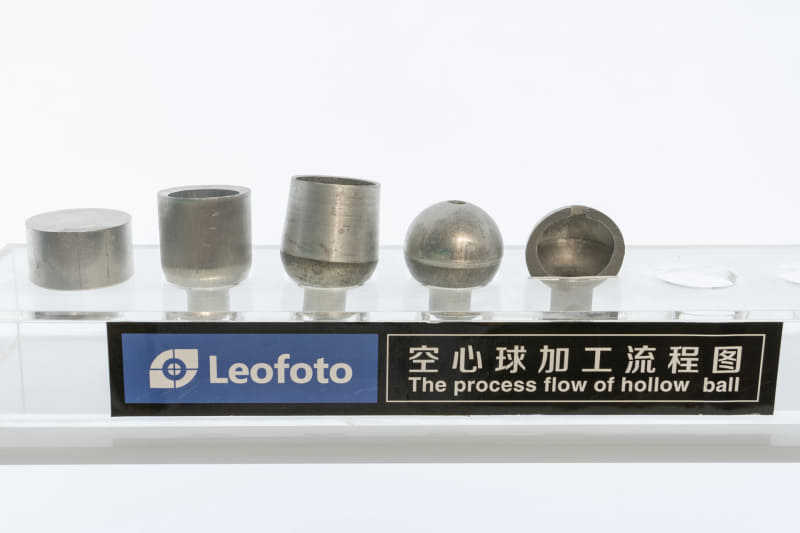

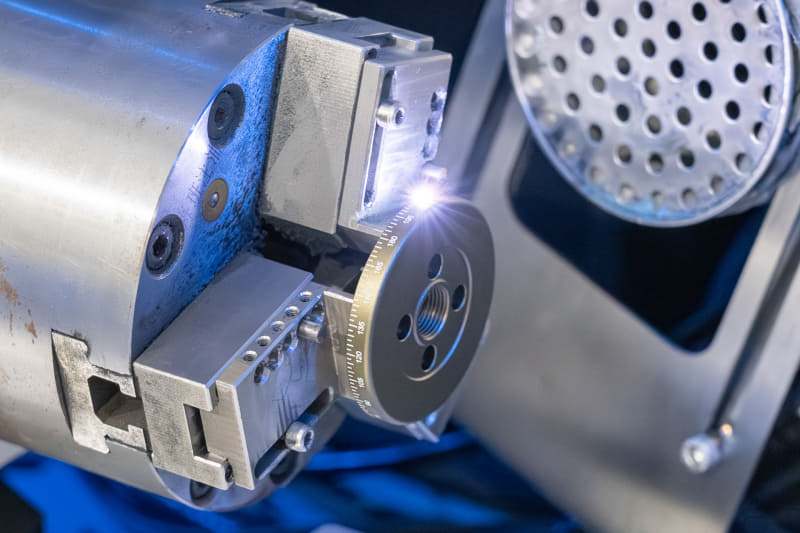

そして三脚製造で欠かせないのが精密加工の技術。これによって使い勝手や耐久性に差が出てくる。Deng氏によると、この加工技術にも大きな自信を持っているとのこと。長年のノウハウに加えて、日本メーカーの工作機械を導入して精度の向上を図っているからだという。

「当初から使っていた安い加工機は使わなくなりつつあります。5年前からブラザーやツガミといった日本メーカーの工作機械の購入を始めました。高価ですが性能が良いんです。良い材料と良い工作機械を使うのが大切ですね」(Deng氏)。

Leofotoは精度に優れるアルミ削り出しの部品を多用することでも知られる。マシニングセンタの傍らには加工前のアルミブロックが積んであった。

最近日本でもよく売れているというギア雲台は、特に加工精度が命になるという。少しでもパーツに狂いがあるとガタがでるそうで、触ればすぐにそれがわかるとのこと。ギア雲台で滑らかな動きを実現するには、こうした高い加工技術が大きく寄与するそうだ。

あのカーボン模様は手作業によって作られていた

金属加工の後はカーボンパイプの製造工程を見た。Leofotoでは、カーボンパイプも自社で成型から硬化まで一貫して行っている。

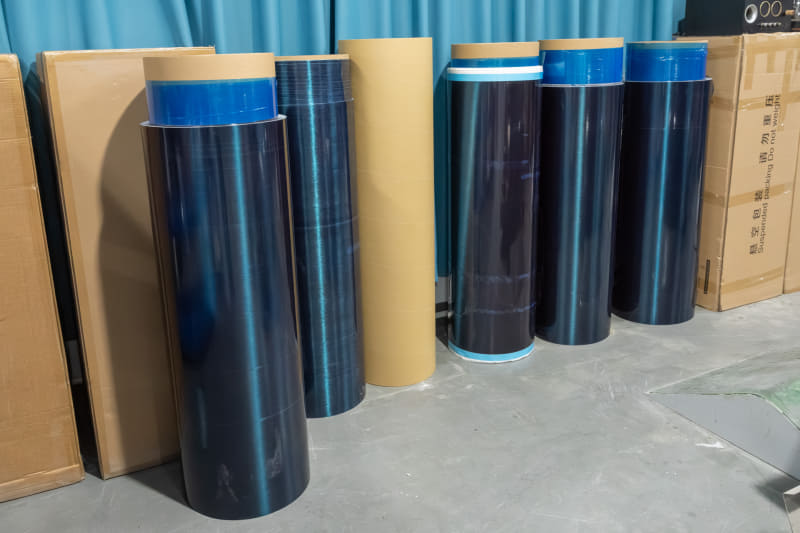

カーボン素材は、シート状のプリプレグと呼ばれる状態でで購入している。プリプレグは品質を維持するために冷蔵保管が必要。0℃に近いコールドストレージに保管されていた。

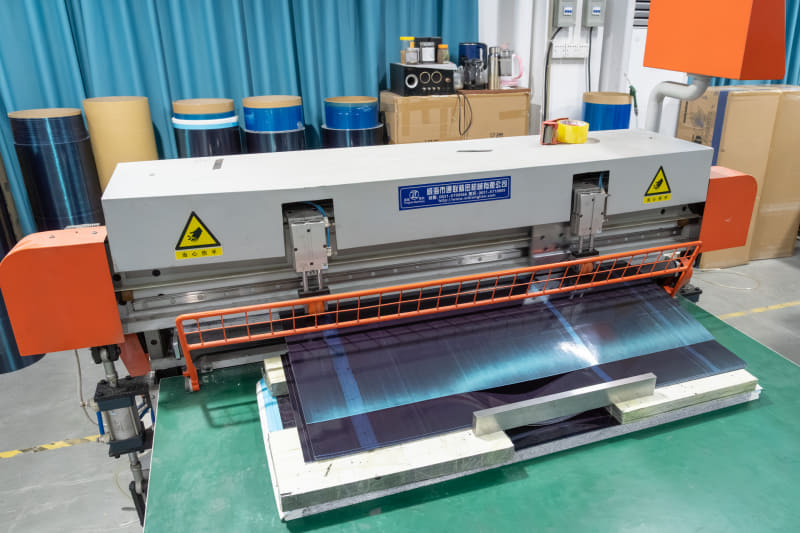

プリプレグはロールになっており、裁断機で必要なサイズにカットされる。その後、棒状の金型に何層にもシートを巻き付けて硬化炉で固める。

カーボンシートは向きによって強度が変わるため、全体的な強度が必要になる脚パイプでは、直交させたり斜めに貼り合わせたりする。

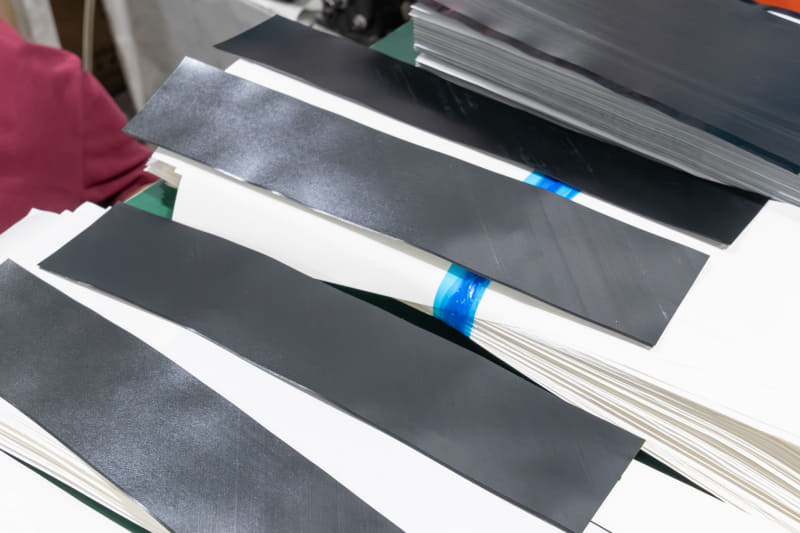

斜めのパターンを作るにはあらかじめ細く切ったシートを台紙に仮止めしておき、それを金型に巻き付けて作っている。これが手作業でなかなか手間のかかる工程だが、作業者も熟練していてきれいなパターンが次々と作られていった。見慣れたあの模様はこうして作られていたのかと感心した。

完成したパイプは1本ずつ検査やクリーニングが行われる。きれいな状態になってパッキングされ、次の組み立て工程に送られる。

念入りな組み立てと検査

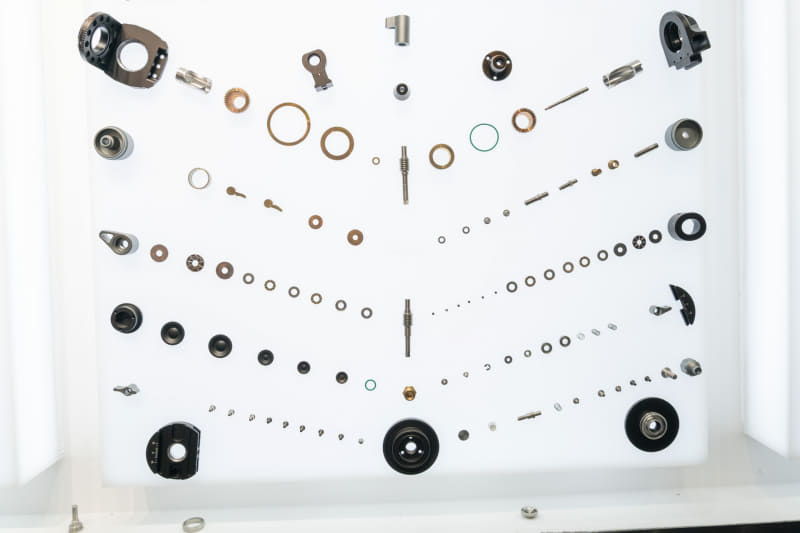

続いては組み立ての工程だ。各パーツが組み立てのフロアに集められ、一気に製品になっていく。ベルトコンベアは無く、セル生産のような形で各自が分業体制を取っている。

組み立てフロアでは、以前は無かったエアコンが導入されて作業環境が向上したとのこと。緯度が低いこの地域は夏は非常に暑く、訪れた10月初旬でも汗ばむ陽気だった。

パーツのストックでも工夫を凝らしており、自重で戻る引き出しや、取り出しやすいホッパ式のストレージなどがあり効率を高めているとのことだった。

また金属パーツなどは専用のトレイを用意し、他のパーツと接触して傷が付いたりしないような配慮もされていた。これは日本のレンズメーカーが行っている部品管理のやり方を参考にしたとDeng氏は話してくれた。

そのほか組み立てに使うグリスや接着剤などは鍵のかかる棚で管理している。これは誤ったものを使わないようにすることや、使用期限を守るための仕組みだそうだ。

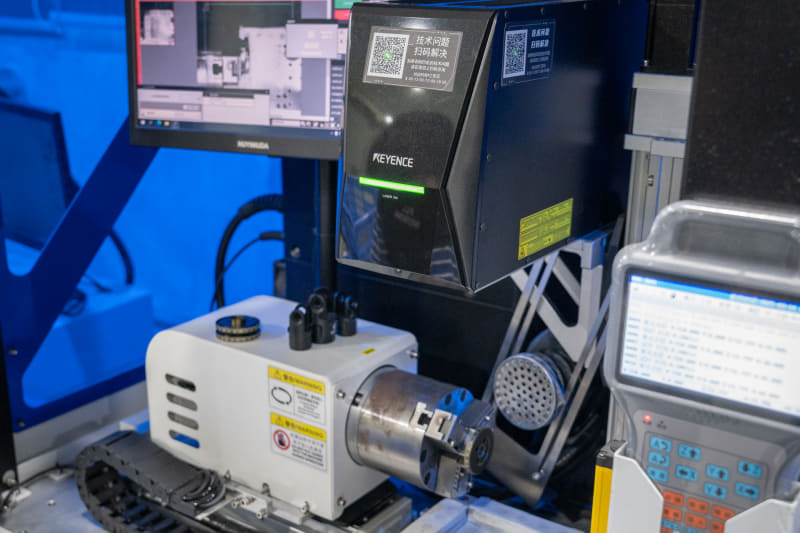

金属部品へのレーザー刻印はここで行っている。特に雲台の目盛などの細かい刻印を行うため日本メーカーのレーザーマーカーを導入している。このレーザーマーカーはそれなりに高価だそうだが、「小さな文字も滲まずに刻印できる」とDeng氏は自慢げに話す。

三脚や雲台が完成すると、検査とクリーニングが行われる。複数のツールを使って念入りに清掃する姿が見られ、とても丁寧な仕事という印象を受けた。

Leofoto製品はシリアル番号で管理されており、何かあった場合には追跡できるようになっている。また、日本国内では総代理店のワイドトレードが輸入したシリアルの製品のみサポートの対象となるので、購入の際には注意したいところだ。

最近のヒットは「アジュール」三脚

今売れているのはどの三脚なのか? そんな疑問をDeng氏に投げると、「アジュール(AZ)シリーズ」のカーボン三脚がよく売れていると返ってきた。

この三脚はパイプが楕円形で小さくたためるのが特長だが、円形ではないパイプがスムーズに動くように作るのは難しく、開発に2年もかかったという力作になっている。

「色々な会社がこのような三脚を作っていますが、パイプが自重で落ちるほどスムーズに動くのはLeofotoくらいではないでしょうか? 見た目は凄そうに見えませんが、触ったお客さんは伸縮のスムーズさや剛性に驚かれますね」(Deng氏)。

アジュール三脚は開脚ステップが4段階あるのもポイント。実は、ほかのLeofoto三脚は3段階が基本だ。これは風が強いときに高さをある程度確保しながら、開脚角度を広げて安定性を増すためのポジションになっている。

このアイデアに繋がったのは、あるアンバサダーの写真家の意見だった。チベット高原の風景を良く撮りに行くそうだが、高地で強風が吹いているため通常の立て方だと倒れてしまう。しかし、開脚すると高さが足りないということで、安定性と高さを両立する開脚ポジションが追加されるに至った。

チベット高原は酸素も薄いそうで体力が奪われることから、小形軽量な三脚が求められた。加えて、寒冷なことからグローブをしても操作しやすいロックレバーの形状なども製品に盛り込まれているという。

実際、Deng氏もその写真家に同行してチベット高原まで行き現場を体験したとのこと。Deng氏はなかなか行動派の社長といえそうだ。

また日本からの意見も取り入れられており、風景写真家の辰野清さんの要望によってアンブレラホルダーが製品化された例もある。このように、Leofotoでは付き合いのある写真家の意見を徹底して聞いて製品開発に繋げているということだ。

ライカのスコープ用三脚にLeofotoが採用される

今後登場予定の試作品や新製品なども見せてもらった。この一脚は手元のレバー操作で伸縮のロックが解除されるというもの。素早い高さ調節が可能になる。

こちらのビデオ用三脚は1つのレバーで全体の伸縮のロックとリリースができるというタイプだ。

また、新しいジンバル雲台もあった。カーボン製で独自形状のハンドルが目を引くアイテムだった。

そしてこのたび、ライカがスポッティングスコープ用に販売する三脚としてLeofotoが採用された。これはLeofotoにとって大きな出来事だったようだ。

「ドイツのライカから依頼が来て、スポッティングスコープ用の三脚を供給することになりました。ライカが中国の三脚ブランドに依頼するのは初めてのことです。ライカという一流のカメラメーカーからこうした話が来たことで、これまでの私たちのやり方にも自信を持つことができました。今回の件も含めて、年を増すごとにLeofotoの注目度が高まっていると感じています」とDeng氏は興奮気味に語る。

この三脚(LLV-323C)は、まず欧州のライカ直営店などで販売されるそうだ。ライカブランドでのOEM供給ではなく、Leofotoブランドでの供給という点も考えてみればなかなか凄いことである。しかしDeng氏はこれに留まらず、「日本のカメラメーカーともぜひコラボできたら良いですね」と次なる展開に期待を寄せていた。

「真面目に作ればユーザーは自然に増える」

今後の販売目標を聞いてみると、「それに答えるのは難しい。数字の目標は無ければならないというわけではない」とDeng氏。例え目標とする数を出荷できても、販売代理店や店舗の倉庫にあっては意味が無いのではという。

「どれだけのユーザーが使ってくれているのかが大切です。だから製品を真面目に作って、アフターサービスをちゃんと行う。そうすればユーザーは自然にやってくると確信しています」(Deng氏)。

ユーザーを増やすということなら、低価格品を手がければ市場のボリュームは大きい。その点を尋ねてみると、「品質重視の高級品に特化しているので、初心者が他社の廉価な三脚を勧められて買ってしまうのが悩ましいところ」とDeng氏は打ち明ける。

そのためLeofotoでは、品質を落とさずに価格を抑えた「LY-224」といった三脚もラインナップしている。Deng氏は、「初心者の方も大切にしたいので、少し頑張れば買える価格帯として用意しました。ですが、さらに低価格帯の三脚を手がけるつもりはありません」とキッパリ。やはり、ブランドとして高級品に比重を置く姿勢ははっきりしているようだ。

2026年に新工場が完成。カメラバッグにも参入

Deng氏に今後の展望を聞いた。創業から11年、ユーザーがかなり増え、販売代理店からの期待も年々高まっているとのこと。今後は三脚づくりのコンセプトを引き継いで、スマホアクセサリーを充実させるほか、本格的なカメラバッグも展開して行くという

規模拡大に対応するため、2026年には新しい本社兼工場が完成する予定だ。それに合わせて、古い工作機械をすべて日本メーカーのものに入れ替える計画だそうだ。フロア全体のクリーンレベルも上げて、将来的には赤道儀などの製造を手がける構想もあるという。

「自分たちが納得した上で作ることが大切なので、外注はしません。だから工場は重要です。品質管理も自分たちで全部できるようにしたいのです」(Deng氏)。

新社屋ではドイツSAP社の統合管理システムを新たに導入し、物流も最適化する。顧客ニーズに応じた在庫管理で、人気アイテムの在庫切れを防ぐといったこともできるそうだ。「SAPを使えばかなり効率的になると考えています。我々が扱う製品の種類が多くなり、現在のシステムがそろそろ限界になっているのです」(Deng氏)。増加する需要に対応するため、倉庫も拡充するそうだ。

「カメラ、レンズメーカーが長玉を多く出すようになったのは我々にとって朗報です。レンズフット(交換型の三脚座)やそこにつなげるストラップの販売もこれから増していくと思います。すると、三脚以外のアクセサリーも自然と売れるのではないでしょうか」とDeng氏は楽観的だ。その背景には、ここ数年来のカメラ市場の復調もあるとのこと。

他方で現状の課題は何かと聞くと、「良いものは作れても、まだまだ知られていないアイテムが多い」とDeng氏。今後はECサイトや製品の使い方を紹介するWebサイトを作るなど、宣伝にも力を入れていきたいという。そのために、特に広報を担当する人員を強化したいと話していた。

まとめ

このところの三脚業界は内外で栄枯盛衰が激しく、新興ブランドが登場したかと思えば、老舗ブランドが身売りを余儀なくされるといったケースもあった。カメラの販売台数がピーク時に比べてかなり減ったことに加えて、手ブレ補正や高感度画質の向上も三脚メーカーにとっては向かい風になったのかもしれない。

そうした状況でもLeofotoが販売を大きく伸ばしている要因は、ズバリ「高品質」という点に尽きると思う。今回工場を見学して、部品作りから梱包まで丹念なものづくりが行われていると改めて実感したところだ。

日本の総代理店であるワイドトレードの上田晃央社長も「Deng氏は自分のブランドに誇りがあるから、いい加減なものはやらない。だから我々も安心して販売できるんです」と太鼓判を押す。

これまで述べたように、Leofotoの製品は中国で企画・設計され、多くの材料の調達や製造も中国という、いわば「オールチャイナ」のブランドである。しかし、中国ブランドと聞いてイメージするほど安い価格ではないのはご存じの通りだ。

にもかかわらず、日本でプロやハイアマチュアの愛用者が急速に増えているのは価格に見合った品質や性能があると認められたからだろう。すなわち、そのこと自体がLeofoto製品の端的な評価となって表れているのではないだろうか?

今回は1日だけの見学だったが、Deng氏からはもの凄いパワーを終始感じた。新しいアイデアがどんどん湧いてくる、やりたいこともたくさんあるという感じで、こちらも圧倒されつつ話を聞いていたというのが正直なところだった。

実はここではご覧に入れられない新製品も続々と投入される。Leofotoの発展がますます楽しみになる取材だった。

気になるLeofoto製品はショールームで!

埼玉県川口市にあるLeofotoのショールームでは、三脚はもちろん雲台やプレートなど、数多くの現行製品を実際に触って試すことが可能。Leofoto製品の作りの良さや豊富なラインアップを体感できる場所だ。