コラム

アドビ直伝!「Photoshopモバイル」はどこまで使えるか、その実力を聞いた

豊富なフォントから生成AIまで、デスクトップ版とはまた別の新しいツール

2025年8月28日 07:00

先日、デジカメ Watch編集部で行われた「Photoshopモバイル版」の小規模なセミナーを拝聴してきた。小規模とはいっても、アドビの岩本崇氏が講師を務めるという、さりげなく本格的なものだ。

筆者はデスクトップ版のPhotoshopユーザーで、以前はiPad版も試してはいたけれど、デスクトップ版と異なり過ぎて使わなくなったという経緯がある。どちらかというと否定的だったのだが。

そんな筆者ですら、Photoshopモバイル版の本気度に驚かされた。

デスクトップ版と同等の最新機能を惜しみなく投入し、スマホだけで十分と感じさせるほどに成長したハイスペックでユーザーフレンドリーなアプリだ。

デスクトップ版と同等のAI機能を搭載

Photoshopというと、バージョンアップのたびにその新機能に驚きと興奮を覚えていたのだが、それはデスクトップ版の話。

モバイル版はというと、UIが大きく異なるため難解に感じたし、機能も制限され使いどころが分かりにくいアプリという印象だった。

しかしながら、今年7月に登場した最新版は違う。

・パーツごとの選択範囲を自動で作成

・生成塗りつぶし

・生成拡張

・画像を生成

・調和

というデスクトップ版と同様の最新機能を搭載し、Photoshopのエッセンスをギュッと詰め込んだハイスペックな写真加工アプリへと進化した。

UIがスマホの操作性ベースなのでお手軽に扱えるのだが、その中身は“お遊びアプリ”ではなく“Photoshopクオリティ”という点が類似アプリとの大きな違い。

今回のセミナーを担当したAdobeの岩本氏もこの辺りを強調していて、エキスパートユーザーだけでなく、ビギナーにも使いやすく調整していると語る。

「ビギナーの方にも使いやすいように、機能のチューニングやUIの見直しをしています。また、最新のPhotoshopモバイル版には生成AIが随所に搭載されていて、身近なところのちょっとした調整がしやすくなってます。消すとか増やすとか、いろいろな場面で生成AIがお手伝いしてくれるわけです」(岩本氏、以下同)

「そして『調和』というデスクトップ版にもベータ機能として搭載されたばかりのものが、いち早く取り入れられています」

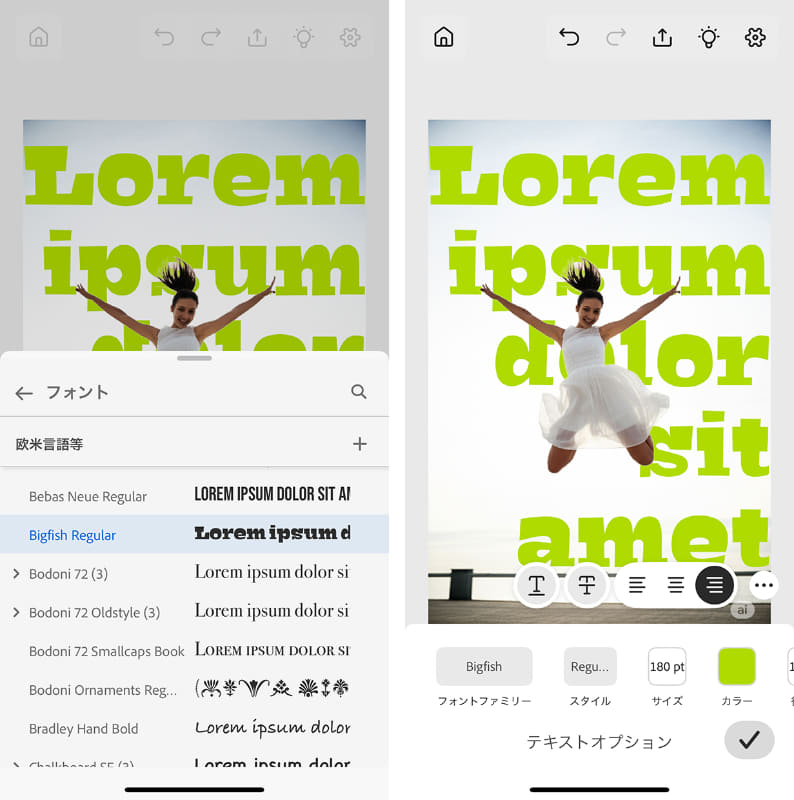

セミナー序盤で筆者が気になったというか、紹介しておきたいと感じたのはフォントの話。

多くのスマホアプリはフォントの選択肢が少なく、個性的な文字で装飾することは難しい。

ところが、Photoshopモバイル版ユーザーならAdobe Fonts(Adobeのフォント提供サービス)から選べるという。

これは筆者も気づかなかった。しかも、フリーメンバーでもある程度のフォントが使えるようなので、メッセージを込めた画像が作りやすいだろう。

下の画像はPhotoshopモバイル版で写真に文字を合成し、フォントの種類や色を設定している例。たくさんのフォントから選べるので、文字に個性が出せる。

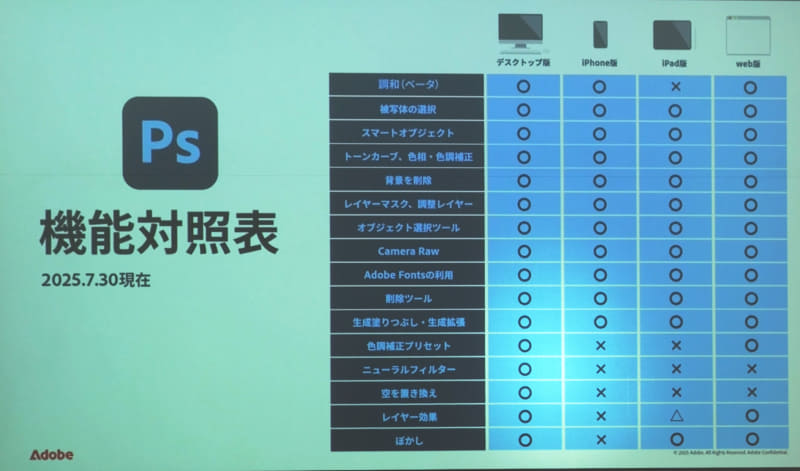

ちなみに、Photoshopには複数のシリーズがあるが、大まかな機能の違いは以下の表のとおり。

データ形式は共通でファイルはクラウドで共有できるので、どのデバイスでも同様の作業が行える。

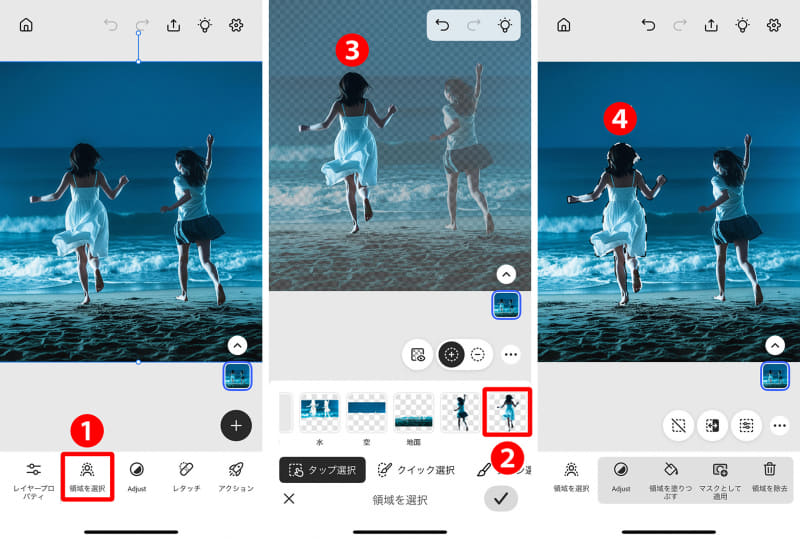

選択範囲が自動でパーツごとに

最新のPhotoshopモバイル版は、スマホと相性がよいと感じた。

デスクトップ版では画面のあちらこちらに分散した機能にアクセスしながら作業するスタイルだが、モバイル版は画面下部のボタンからほぼすべての作業がはじまる。

もっとも、このUIのためデスクトップ版とは操作性に大きな違いが生じているのだが、モバイル版は機能が厳選されている分、上手く整理されていて分かりやすい。

「Photoshopモバイル版は、スマホの画面を大きく使っていただくためUIが下部に集約されています。たとえばPhotoshopモバイル版の目玉機能のひとつ、写っている被写体や背景などを自動で選択する『領域を選択』を選ぶと、イメージの中にあるパーツをphotoshopが自動で選び出してくれます。AIがかなり細かいレベルでパーツを区分けしてくれるので、必要/不必要が簡単に指定できます」

筆者も自分の素材で「領域を選択」(①)を試してみたが、被写体や背景などの写真を構成するパーツがアイコンボタンで表示されるので、デスクトップ版よりも直感的で分かりやすい。

範囲に追加したければパーツのアイコンをタップ(②)。写真上で該当パーツがハイライト表示され(③)、確定すると選択範囲に変換される(④)。

パーツごとに選択/非選択を指定して複雑な範囲も簡単に作ることができる。これには驚かされた。

ほしいところにほしい画像が合成できる「生成塗りつぶし」

最近のPhotoshopの大きな特徴ともいえるのが、生成AI。

デスクトップ版には「生成塗りつぶし」「生成拡張」「画像を生成」の3タイプの機能があるが、モバイル版にもこれらの機能が搭載された。

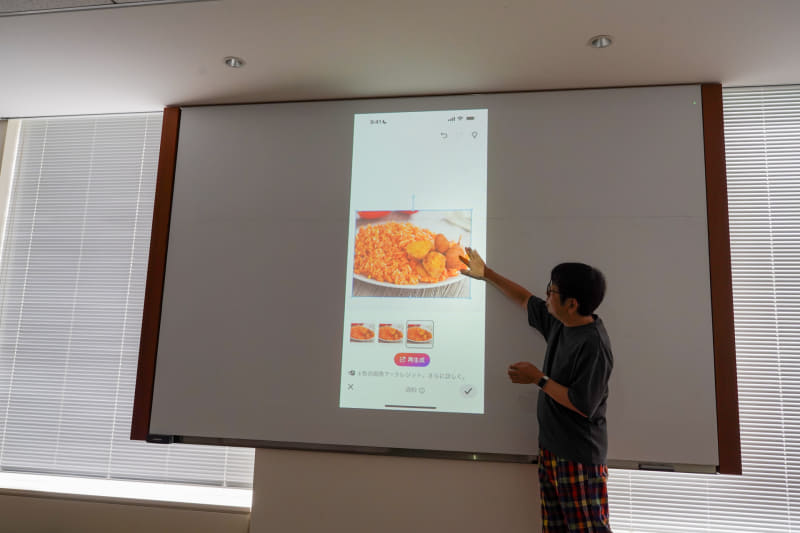

「たとえば、写真に花束を追加するとか、そういったことが簡単にできるようになっています。範囲を選択して『生成塗りつぶし』を実行。これで生成AIを使って好きな画像が合成できるというわけですね」

「生成塗りつぶし」とは、「プロンプト」に入力したテキストを元に、AIが画像を作り合成する機能のこと。

この機能が便利なのは、なにも指定せずに実行するとAIが障害物と判別したパーツが消去できる点だ。ひとつの機能で「ほしいものを足す」「いらないものを消す」の両方が実行できる便利な機能でもある。

下記の一連の画像は、選択範囲を作り(①)、「領域を塗りつぶす」(②)→「生成塗りつぶし」(③)で「花束」(④)を描くまでの流れ。一度の生成で3パターン作ってくれるので、好みのイメージに仕上げやすい。

また、削除に関してはデスクトップ版ではお馴染みの「消したいパーツの周囲を囲むだけ」で自動的に消去できる機能も搭載されているし、従来の「スポット修復」や「コピースタンプ」もあるので、あらゆる手段で不要物が消し去れる。

自動機能に頼れないときは手動でテクニックを駆使するというPhotoshopらしい使い方ができるのも、Photoshopモバイル版の魅力といえるだろう。

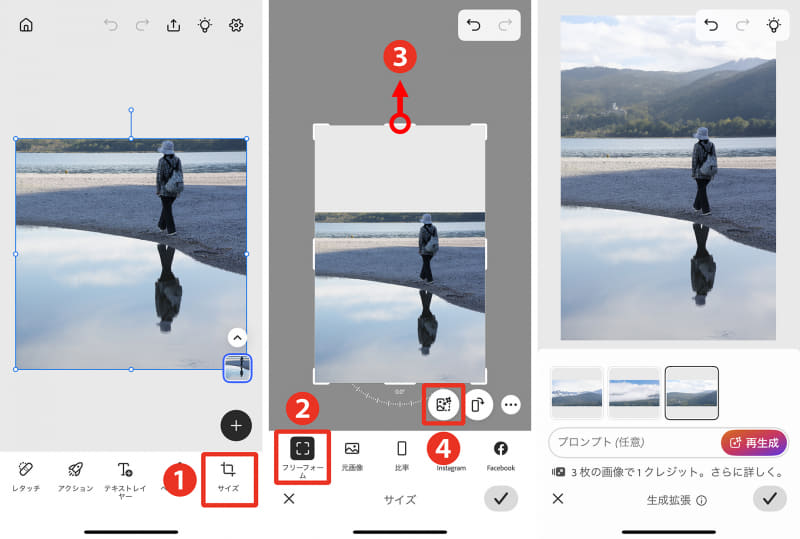

「生成拡張」で足りない画角を広げる

デジカメ Watchユーザー的に賛否両論ありそうな機能が、フレーム外の映像を作ってくれる「生成拡張」。

従来の写真編集では、トリミングして画角を狭くすることはできても、広げることは不可能だった。しかしながら最新のPhotoshopでは、AIが写真を解析して「周囲の映像」まで作れるようになっている。

「写真の範囲を広げて、この“キラキラマーク”ですね、これが生成AIの機能になっています。このボタンをタップして、プロンプトになにも入れずに生成しますと、このように範囲が広がります」

「生成拡張」はデスクトップ版にも搭載されている機能だが、モバイル版では使い方というか、アクセスする機能が大きく異なる。

デスクトップ版ユーザーは「切り抜きツール」で範囲を広げると覚えていると思うが、モバイル版では「サイズ」(①)というボタンの中に「フリーフォーム」(②)と呼ばれるツールがあり、この機能でトリミングや「生成拡張」を行うこととなる。

生成拡張する場合は、周囲の枠の範囲を広げて(③)、岩本氏曰く「キラキラマーク」(④)をタップすればOK。これで拡張した領域に対して3種類の画像を作り出してくれる。

この機能、未経験なら是非とも試してもらいたい。

写真を“作る”面白さが実感できる素晴らしい機能で、写真を撮ることとは別のアプローチ、いわば「写真の演出家」的な楽しみが味わえる機能でもある。

たとえば、「生成拡張」を使えば2:3の比率で撮影した写真に対し、範囲を広げて正方形のフォーマットにすることも可能になる。

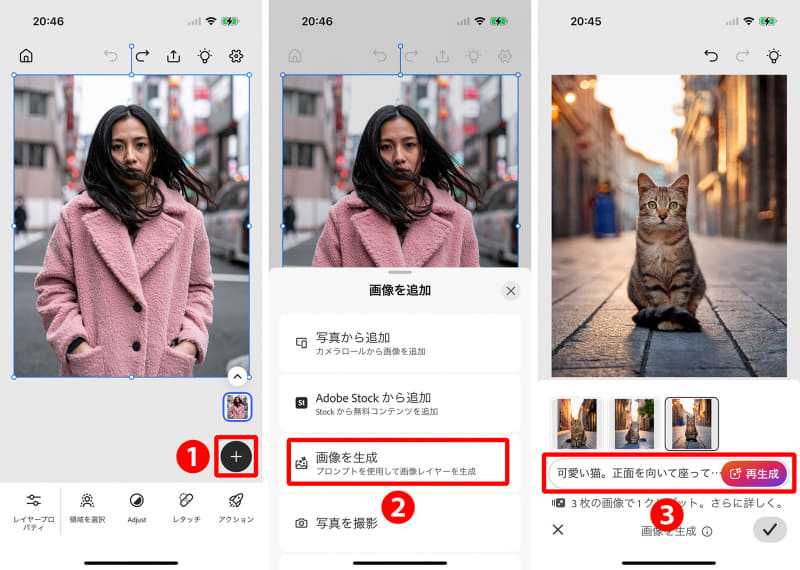

また、イメージする写真をゼロから作るときは、「+」ボタン(①)をタップして、「画像を生成」(②)を使えばよい。

「プロンプト」に作りたいイメージの内容を文章で入力(③)すれば、新しいレイヤーに3種類の画像を作ってくれる。

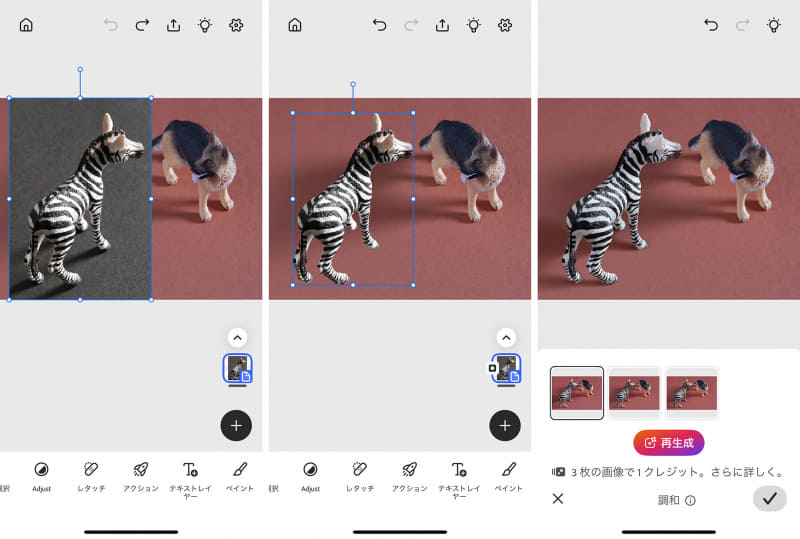

合成画像の色合わせは「調和」にお任せ!

合成作品を作っていると、背景と重ねた画像の色が合わず、切り貼りしたように不自然に目立つことが多い。

合成作業の仕上げには「馴染ませる」という処理が必要で、これは職人的な知識と技術を要する難しい処理でもあった。いうなれば「プロとアマの明確な差」が如実に表れる要素ということ。

最新のPhotoshopは、いよいよその領域に踏み込んできた。

「今回の目玉といっていいと思うんですけど、『調和』を搭載しました。写真の合成の中では、いちばん手間がかかっていたところを手助けする機能です」

「たとえば、背景に別の写真からもってきたパーツを合成したとして、そのままでは色みの調整ができていません。でも、『調和』を使えば生成AIが色調に合わせてイメージを生成してくれます」

「光の加減ですとか、どんな色みが合うのかとか、影の向きや調子ですとか、そういうところをちゃんと作り上げてくれます」

「調和」はまだベータ版ということもあり、写真によっては違和感が出ることもあるが、プロの目から見ても概ね使えそうな機能だ。

下の画像は、犬の背景にシマウマの写真を合成して、シマウマの背景を削除、調和を実行の3点を並べたモノ。

シマウマの背景を削除しただけでは切り貼りがクッキリとした状態だが、「調和」を実行することでシマウマに当たる光の強さや向き、そして影の向きと質感が背景の犬の写真に揃えられているのが分かる。

被写体に対する光の当たり方が調整されている点は、本当に凄いと思う。

ちなみに、背景の削除と調和はどちらも「アクション」ボタンからアクセスでき、上の作業は「アクション」→「背景を削除」→「アクション」→「調和」と4回タップしただけで完了している。

「今までは、『生成塗りつぶし』とかでパーツを増やすことはできたんですけど、自身のもっている素材で作りたいという要望も多くありました。しかし、自分で画像を合成するとなると非常に難しい。そこを簡易化するのが『調和』で、合成イメージが簡単に作ることができるようになっています」

「手持ちに適した素材がない場合でも、Adobe stockから追加できます。フリーメンバーも使える素材がたくさん用意されているので、ぜひ使ってみてください」

「生成クレジット」の分かりにくさがネックか?

生成AI関連機能はPhotoshopモバイル版の大きな特徴だが、この機能を使うには「生成クレジット」と呼ばれる、いわば通貨のようなものが必要となる。

しかしながら、生成クレジットが必要な機能、不要な機能、そして期間限定で使える機能などが混在しているため少々分かりにくく感じた。

また、加入プランによって所有している生成クレジット数は大きく異なるため、場合によってはPhotoshopの目玉ともいえる生成AI関連機能がほとんど使えないこともある。

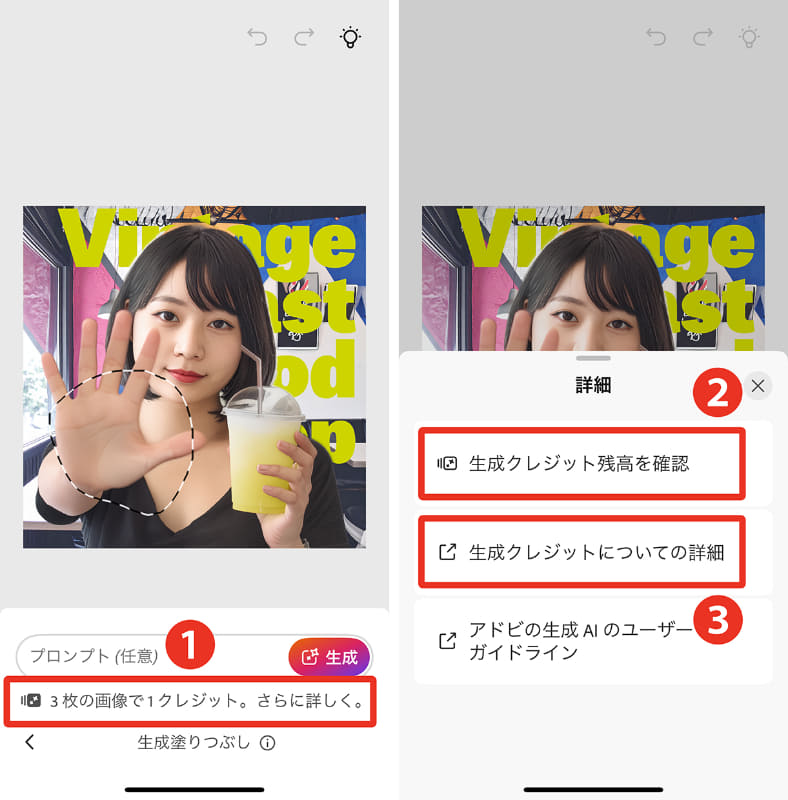

所有している生成クレジット数を確認したいときは、アプリケーション設定の「アカウント」を表示するか、生成クレジットが必要な機能で表示される①の部分をタップし、「生成クレジット残高を確認」(②)をタップしよう。

生成クレジットに関する詳細(③)も確認できるので、Photoshopモバイル版を楽しむのなら目をとおしておきたい。

筆者はデスクトップ版のPhotoshopユーザーではあるけれど、モバイル版に関してはメリットを感じず、ほとんど使っていない状態だった。

にもかかわらず、岩本氏のセミナーでモバイル版の面白さを教えられ、リターンユーザーとなった。なので、既存ユーザーの中でモバイル版に興味がなかったり、食わず嫌いしているみなさんも試しに使ってみてほしい。

手のひらサイズのデバイスで、下に掲載した左の写真から、背景がスッキリとして画角の広い右の写真が作り出せるのだから、写真の新たな可能性を探求するアプリとして最適ではないだろうか。