トピック

合言葉はレシピとクラウド――“色”にまつわるニコンの思索

フォトグラファー 甘夏蜜柑×ニコン 古野達也

- 提供:

- 株式会社ニコンイメージングジャパン

2025年5月16日 07:00

近年のニコンのミラーレスカメラには、写真表現の可能性を広げる「フレキシブルカラーピクチャーコントロール」「イメージングレシピ」「Nikon Imaging Cloud」の3つの機能のコンビネーションがアピールされている。といっても、カタカナや横文字が並んでなんだか難しそう。

そこで、フレキシブルカラーの機能を考案したニコン古野達也氏に開発の経緯を、被写体兼フォトグラファーの甘夏蜜柑さんに、クリエイター&レシピ制作者としてのこだわりや活用法について聞いた。(聞き手:鈴木誠・人物および状況撮影:桃井一至)

参加者

古野達也 (ふるの たつや)。株式会社ニコン 映像事業部 第二開発部。ニコンZ6IIIで初搭載された「フレキシブルカラーピクチャーコントロール」を考案。

甘夏蜜柑 (あまなつみかん)。被写体兼フォトグラファー。2018年にフォトグラファーとしてSNSを開設。ポートレートを中心に撮る写真は、温かみのある柔らかなトーンが特徴。展示会やフォトウォークの開催などSNSを超えた企画も手がけている。

長きにわたる「フレキシブルカラー」開発ストーリー

——ニコンのカメラには、すでに「ピクチャーコントロール」という画作り機能がある中で、さらに「フレキシブルカラーピクチャーコントロール」(以下フレキシブルカラー)を新たに開発したのはなぜですか?

古野: 2014年にInstagramの日本語版がリリースされ爆発的に普及し、2017年には「インスタ映え」が流行語大賞に選ばれました。そのインスタ映えというキーワードには、“派手で見映えがする写真”という意味を多く含んでいるように感じられました。

しかし実際にInstagramへアップされている写真を見ていると、ネガカラー(カラーネガフィルム)で撮ったような色味に仕上げられた写真も多いことに気付き、派手な見映えばかりではなく、繊細な色味の表現にこだわる人が一定数いるのではないか?と感じました。ただそれは漠然とした個人的な印象でして、カメラメーカーとして何ができるのかはまだ想像も付かない状態でした。

そんな中、会社からミッションが与えられました。「Instagramなどに馴染みのある若い人達には、新しい映像文化があるのではないか?」「そうした人達にカメラメーカーとしてできることがないか、探して取り組むように」というものです。

当初は、先の「インスタ映え」という言葉も一般化していましたから、チームでは「色鮮やかで派手な写真になることが求められているのでは?」と安直に考えたりもしたのですが、ネガカラー風の色味が好まれているのもわかっていましたので、まずはInstagramで流行っている写真の実態を調べることにしました。

ヒントを得たのが、2018年に発売されていた『インスタグラムと現代視覚文化論』という本でした。この中では写真を大きく3つに分類しています。お昼に食べたものや最近買った小物など、友人と共有するような日々の記録的な写真を「カジュアル」、コンテストに入賞したり、カレンダーに採用されるような技巧的な写真を「プロフェッショナル」、色にこだわってレタッチが施され、複数枚並べたときに洗練された統一感をもつような写真を「デザイン」としています。ネガカラーにあるような色味は「デザイン」に該当します。ですので、「デザイン」が若者のニーズとマッチしていると推測し、リサーチを始めました。

まずは「デザイン」の分類に該当する写真をInstagramにアップしている写真部所属の大学生に、1人あたり1〜2時間のインタビューを実施しました。「何をきっかけに写真を始めたのか?」から「なぜ色を変えて仕上げるのか?」といった話まで細かく質問しました。その結果、色味を変えるのは自己を表現するための手段であることがわかりました。また、ネガカラーの色味を”良いもの”とした価値観があることもわかりました。フィルムでの撮影経験そのものが多くなくても、家族写真のアルバムやInstagramでその色味を目にすることが、その背景にあります。

蜜柑: 家族のアルバムというのはイメージしやすいですね。ケータイで撮るのが身近だからこそ、アルバムの中の写真プリントに「写真ならではの色味」という印象が残るのでしょうか。さらに、家族の思い出を通じているのも“良いもの”という印象を後押ししそうです。

古野: また、彼ら・彼女らが有料の写真編集アプリケーションを当たり前かのように使っていることは新鮮でした。Adobe Lightroomをサブスク契約していたり、フォトグラファーが販売しているプリセットを購入したりと、仕上げに関わるところにお金を使って熱心に取組んでいました。クリエイターの写真を見て「自分もクリエイターのように仕上げてみたい。そして、自分のスタイルを確立したい。」といったニーズがあるように思えました。

蜜柑: おそらくその背景には2つあって、ひとつは「その人の写真の色味が好きだから、その人のように撮りたくてプリセットが欲しい!」という気持ちがありますよね。それともうひとつは、自分の表現に役立てるべく「プリセットの中身を分析して知識を得るために買う」というのが考えられます。

古野: 若いクリエイターの方へもインタビューを実施したのですが、Instagram や YouTube で映像を提示するにあたって、自身のスタイルを明示する、もしくは人との差別化を図るなど、ここでも色味が重要な要素となっていることがわかりました。アメリカの「ニューカラー」にある色味を好むという声や、カラーネガフィルムの色味を重要視する映画監督の作品をリスペクトしている声もありました。

そこで、ニコンがすでに提供しているアプリやシステムを利用し、お客様の金銭的負担を減らしつつ、自由度の高い画作り機能が提供できるのでは?と考え、フレキシブルカラーの開発検討がスタートしました。

蜜柑: Instagramやネガカラー風が流行っているとわかったら、カメラメーカーとしては使命感ですぐに飛びつきたくなりそうだなと想像しますが、インタビューを重ねたり、ここまで深く分析された結果の機能だったと知って、ハッとしました。心に刺さりました!

——とてもイマドキな機能だと理解できました。でも「フレキシブルカラーピクチャーコントロール」と名前がベーシックかつ長いので、ちょっと見逃されがちかもしれないと想像しました。

古野: 仰るとおり、機能名が長いというご指摘はいただいており、もっと上手く名付けることができればと反省はあるのですが、「フレピク」「FCPC」「名前の長いやつ」といった愛称を付けていただいているところは、とても嬉しく感じております。ピクチャーコントロールの内の1つであるため、私自身は「フレキシブルカラー」と呼んでいます。

プリセットを選ぶ感覚で始められる「イメージングレシピ」

——次に「イメージングレシピ」とはどのようなものか教えてください。 フレキシブルカラーとどんな関係がありますか?

古野: 「イメージングレシピ」はNikon Imaging Cloudのクラウドサービスの内の1つです。写真の撮影情報を「レシピ」として作成、クラウド上に保存できます。写真とその色調情報、撮影データ、作成者のメモなどで構成されています。現在、このうちの色調情報には、フレキシブルカラーで色味をカスタマイズした「カスタムピクチャーコントロール」が入っており(※)、ネットワークを介し、カメラに同期することで、撮影に使用することができます。

※レシピ内の色調情報には、フレキシブルカラーだけでなく、クリエイティブピクチャーコントロールといった従来のピクチャーコントロールも入れることが可能です

——フレキシブルカラーも、お馴染みのピクチャーコントロールの一種と考えればわかりやすいですね。現状のレシピは、いわば「誰かが作ったプリセットを撮影に使える」といった感覚で合っていますか?

古野: はい。自身の色味を追求するという沼に向かっていただきたいわけですが、最初からフレキシブルカラーにある色味を調整するパラメーターを操作してもらうのはハードルが高いと思いました。そのために、まずはプリセット的に楽しんでいただけるような段階を設けたわけです。

蜜柑: SNSのフォロワーの方々には、私のイメージングレシピをニコンイメージングレシピサイトからダウンロードして手軽に楽しんでいただいています。実際に使っていただいた方々からは、たくさんの嬉しい反応をいただいています。

イメージングレシピサイトにアクセスしてもらうとわかるのですが、他にも多くのクリエイターさんがレシピを提供しています。レシピの元となっている画像を見てレシピを選ぶようになっていることもあって、「蜜柑さんのレシピ以外にも試してみたいレシピが見つかった。色々試せて楽しかった!」という声も届いています。

夕方の温かい光を表現したレシピ「サンセットグロー」のヒミツ

——では公開されているレシピの中から、蜜柑さんが作成された「サンセットグロー」について教えてください。

蜜柑: “夕焼け”、“夕方の光”という名前の通り、日が沈むときの温かい光に包まれた世界観を表現しています。もともと暖色が好きなので、その魅力が伝わるように作りました。

ポイントは温度感です。暖色といっても暑苦しくならず、心地よい温度感をどう表現するかの課題をポイントにしました。色相と彩度に手を入れていますが、全てを暖色に寄せると温度感の心地良さが損なわれてしまうので、シャドー部分に緑を加えてポイントにしています。夕焼けの強い光を見たあと、残像で緑の影が見えることがあると思いますが、その緑を入れて上げることで暑苦しくならず、良いバランスが取れると考えました。

——確かに、温かいだけでなく、絶妙に風が通り抜けるような心地良さも感じられます。古野さんから見て、このサンセットグローの作り込みはいかがですか?

古野: 「カラーグレーディング(明暗別の色調整)」を使いこなしていただいているのが嬉しくて、発案者冥利につきるところです。詳細なパラメーターも拝見しましたが、中間調と暗部と明部のそれぞれに手を加えるバランスが違っていて、絶妙だなあと感銘を受けました。いまお聞きするまでは「なぜ暗部に緑を加えているのだろう?」と思っていたのですが、実際の知覚を元にしているとは予想外でした。

蜜柑: 最初にこうしたレシピを作れると聞いたときは、普段のツールでやってきた色表現がどこまで再現できるか気になっていましたが、実際にはかなりこだわりを詰め込めました。パソコンのモニター上で色を作りつつ、それをカメラに入れて写真を撮ってみて、撮れた写真とで色合わせをしながら作りました。これだけ作り込めると、同じテーマの色味でも、天気や撮影条件に応じて複数のパターンを作るのも面白そうだなと思いました。

古野: PCモニターの特性、カメラのEVFや背面モニターの特性にはどうしても違いがありますから、確かにそこが色を調整する難しさになってしまいます。実は、当初はカメラ側でもパラメーターを微調整できたほうがいいと思っていたのですが、画面が小さくUIも複雑になるので、まずは現状の形としました。他にも実現したいことはありましたし、お客様からも複数のご要望をいただいているため、今後、アップグレードしていきたいところです。

——このサンセットグローは、夕方に撮るためのレシピですか? それとも、夕方みたいに撮れるレシピですか?

蜜柑: 後者です。昼間でも夕方みたいになります(笑)

古野: 蜜柑さんの、こうした暖色系の画作りはどこから影響を受けたのですか?

蜜柑: 最初から確立されていたわけではなく、SNSで見たさまざまな作品に影響を受けました。まずは、いろんな色があると知るところから始まり、自分の心が動く写真の共通項、逆に刺さらなかった写真の共通項を分析して言語化しました。その結果、「冷たい」とか「透明感」というよりは、「温かみ」、「親しみ」、「ぬくもり」の“好き”が見つかったんです。

古野: そうだったのですね。自身の色味を形成するにあたっては、ある人の色味の影響であったり、特定のネガカラーフィルムの雰囲気をもとにしたりと、具体的なところを参照するケースをよく耳にします。蜜柑さんのように、自身の思うところを言語化し分析するようなアプローチは珍しいと感じました。

蜜柑: 自分の“好き”が見えてきてから色の勉強をして、感覚を知識で裏付けしていきました。色表現にこだわりを持っているという自覚はあったので、色そのものについて勉強したら、もっと表現に活かせるかも?と考えたんです。「そもそも色って何?」なんて普段は考えませんから、単純に知識としても面白かったです。これだけ世界に多くの人がいるのに、それぞれの色に印象や心理的な効果があったり、学問として成立しているのが興味深いです。

古野: いわゆる色彩学が扱うところですよね。我々カメラメーカーの中だと、画質設計を担当する人達が詳しい分野だと思います。

蜜柑: 色表現を追求すれば、「この色は、あの人の作品かな?」と思ってもらえるような、撮り手が透けて見えるような存在感にも繋がります。クリエイターレシピをいろいろ見ていても、色の印象で「あの方っぽいな」と感じることが多かったです。画角や構図・被写体が同じでも、レシピを変更することによって、違った印象の写真に仕上がるところに面白さがありますね。

「あとでレタッチすれば同じ」とは限らない、クリエイターならではの事情

——こうした機能がカメラ内に入っているメリットは何でしょう?

蜜柑: カメラで撮っている段階とパソコンで編集する段階がこれまでは分断されていて、目指すイメージに向けて逆算する時間が発生していました。モデルさんにもカメラの背面モニターを見せながら「今はこう写ってるけど、あとで仕上げたらこう変わるよ」と毎回説明していました。ですがカメラにレシピが入っていると、撮った時点でイメージが仕上がっているので、即時共有できて逆算の時間が省けます。感動をすぐに分かち合えるんです。

——今の時代に求められている色味や画作りを目指す場合、従来のカメラ内機能だと物足りない部分がありますか?

蜜柑: はい。既存の機能では物足りなかったですし、完成形のイメージを持ってくれている人に“撮って出し”の写真を見せてもギャップが大きく、撮影者として「相手に、イメージと違うと思われてないかな?」という不安がありました。現場で完成形のイメージが得られるのは安心に繋がりますし、テンションも上がります。

古野: 実は、写真の完成形が先に見えてしまう機能を入れることには懸念もあったんです。結果が見えてしまうことによって、ファインダーを覗いた時に「ここで撮ってもつまらないな」と感じてしまい、シャッターを切るのをやめてしまうシーンが出てきてしまうのではないかということです。一方で、完成のイメージが掴みやすいからシャッターを切ることが増えるのでは?という微かな期待もありました。

蜜柑さんが仰るような、完成形が先に見える機能によって「相手とのコミュニケーションが円滑になる」というケースは想像しきれていなかったので、お話を聞いてホッとしました。ありがとうございます。

蜜柑: いえいえ、私もメーカーさんが「ユーザーがどういった感情を抱くか」まで想像しながら機能を開発していると知って、驚きを感じました。

レシピの始め方。第一歩はスマホから

——お話を聞いたら、早速レシピを使ってみたくなったのですが、どう始めるのがオススメですか?

蜜柑: まず、クリエイターレシピの一覧ページにアクセスしてみてください。スマートフォンからも見やすいです。私もですが、思いを持ったクリエイターの皆さんがこだわって作成しているので、気になるレシピをいくつか保存してカメラに転送して、それぞれで見える世界を知ってほしいです。

古野: ありがたいことに、ワールドワイドでクリエイターの皆さんにご協力いただき、こだわりの部分をつまびらかに、惜しげもなくレシピとして公開してくださいました。ユーザーの皆様には、これらレシピを自由に試していただき、それぞれの「好き」を見つけていただければと思います。そして、目に見えるところとは少し違った色味の楽しさに触れていただけると嬉しいです。

用意されているレシピをそのままお試しいただくのであれば、パソコン専用のソフトウェアの「NX Studio」を使う必要もありませんから、スマートフォンひとつで気軽に始めていただけます。

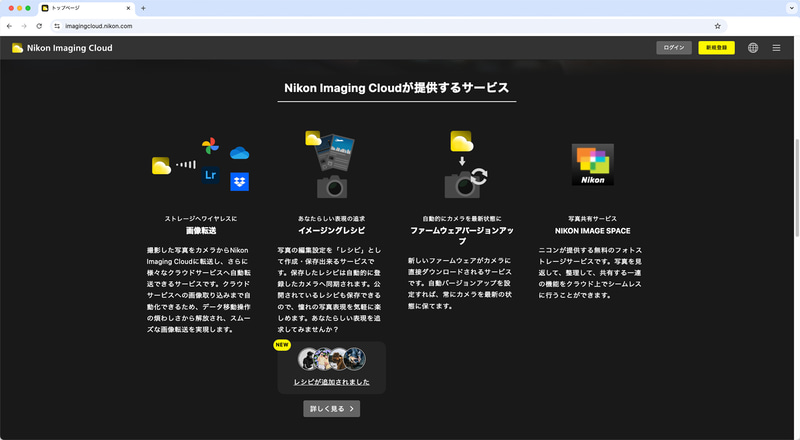

ちなみに、「Nikon Imaging Cloud」ではイメージングレシピを公開しているだけでなく、様々なクラウドサービスへ自動転送できるサービスや、設定しておけば自動的にカメラを最新状態に保てるファームウェアバージョンアップのサービスも提供しています。これらの機能もスマートフォンから設定することが可能ですので、ぜひ活用してみてください。

“あのフィルム”の描写が手に入る? ニコン作成のレシピ

古野: せっかくなのでもう1つアピールしたいポイントがあります。クリエイターレシピのほかに、ニコンが作った「カラーグレーディング」というレシピがあります。今買えるカラーネガフィルムを買い集め写真を撮って、その結果を参考にフレキシブルカラーで作成したカラーネガフィルムライクなレシピです。

これもまた、準備中に発見がありました。ディープな話ではあるのですが、一般的な「ネガカラーっぽい色味」と「カラーネガフィルムの特性を素直に反映した色味」には、少し違いがあることがうかがえました。撮影したカラーネガフィルムがL判の写真となって手元に来るまでに、いくつかのプロセスを経るのですが、一般的な「ネガカラーっぽい色味」には、そのプロセス毎の特性や補正がすでに乗ってしまっています。

——「適正露出で撮った写真のプリント」と「露出アンダーをプリント時に明るくした写真のプリント」でも、シャドウの浮き具合、色の濃さあたりは違ってきそうですよね。

古野: そうなんです。ですから、お客様によっては「このレシピはカラーネガフィルムを参考にしているそうだが、カラーネガフィルムっぽくないな……。」と感じることがあるのではないかと思います。そのような場合にも「よし、カスタマイズしてみるか。」という気持ちをもっていただき、色の沼に入っていただけると嬉しいです。というわけでして、対応機種をお使いの皆様には、こちらも試してみていただきたいです。

色の楽しみ方は自由。でも、深くハマればもっと楽しい!

——最後に、フレキシブルカラーやイメージングレシピといった機能をどのように楽しんでほしいですか?

古野: まったく自由だと思っています。どこから始めて、何を目指して、どこに行き着いても良いと考えています。もちろん蜜柑さんのように深く研究していくともっと楽しいのは間違いありませんが、まずは気軽に触ってみてほしいです。

蜜柑: 仰るとおり、撮影に出掛けた時にちょっと試してみたり、いつもの撮影に取り入れやすいファンクションだと思いました。私は自分の表現を苦労して見つけた自覚があるので、クリエイターとしての武器になるフレキシブルカラーという機能も、ぜひ深く使い込んでほしいな!と推してしまいます(笑)。

古野: そうですね。RAWでも記録していれば後から元に戻せますし、取り入れやすい機能だと思います。ちなみにフレキシブルカラーを適用して撮った写真のRAWをLightroomで読み込むと、フレキシブルカラーで作った色味にかなり近い状態からRAW編集を始められます(※)。これは以前からアドビと協業で、カメラの画作りをLightroomにもバトンタッチできるようにしているのですが、そこを活用しています。

※フレキシブルカラー中のカスタムトーンカーブ編集は引き継がれません。仕上げにLightroomを使うことを前提にするのであれば、カスタムトーンカーブの代わりに、コントラスト・ハイライト・シャドー・白レベル・黒レベルで調整いただくことを推奨します

——ぜひ蜜柑さんにお聞きしたいのですが、これからニコンのカメラを通じて「色」について一歩踏み込みたい、表現のツールとして「色」を味方にしたいと考える場合、どんなことを意識すればよいですか?

蜜柑: まずはインプットが大事だと思います。レシピをいろいろ試してみると、何かを感じる瞬間があるはずです。その感覚を逃さずに、なぜ好きなのかを言語化してみてほしいです。もし既成のレシピを使って物足りないと感じることがあれば、それも“好き”を言語化するチャンスです。「あと、もうちょっと」の小さなこだわりからパラメーターに反映していくとか、小さな自分の感情の動きに従って、一歩踏み込んでみてほしいです。

言語は思考を形作るツールだと思うので、最初はもやっとした感覚でも、しばらく考えていると輪郭が現れる瞬間が訪れます。それがやがて心の拠り所になった経験があるので、私は表現においても言語化を大事にしています。写真という表現の自由さを楽しむために、フレキシブルカラーはまだまだ深掘りできる機能だと思っていますので、ぜひ表現を探す“沼”にハマってください!

古野: ありがとうございます。そう言っていただけて、取り組んできてよかった!と感じています。