|

【New Kiss Digital活用講座】 モノクロ作品編 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

~モノクロモードの生かし方

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

今回は「New Kiss Digital活用講座 ストリートスナップ編」に続いて、写真家の渡部さとる氏に、Kiss Digital Nによるモノクロ撮影について伺った。 なお、Kiss Digital Nでモノクロ撮影をするには、MENU内の「現像パラメーター」を「モノクロ」にしておく。 ■ カラーより狭いモノクロの再現域 まずデジタル画像における「モノクロ」と「カラー」とは何なのかをおさらいして、モノクロ写真の特性を知ろう。モノクロは白と黒を基本とする画像だ。「黒」は光をまったく反射させない状態で、情報がない状態。「白」は光を100%反射させていて、情報が飽和してしまった状態のことだ。色の濃淡のことを「階調」(トーン)というが、黒と白だけの場合は「2階調」ということになる。

この黒と白の間に「濃いグレー」と「薄いグレー」を加えてみよう。黒、濃いグレー、薄いグレー、白の4階調となる。2階調の2倍(2の2乗)の階調を持つことになった。

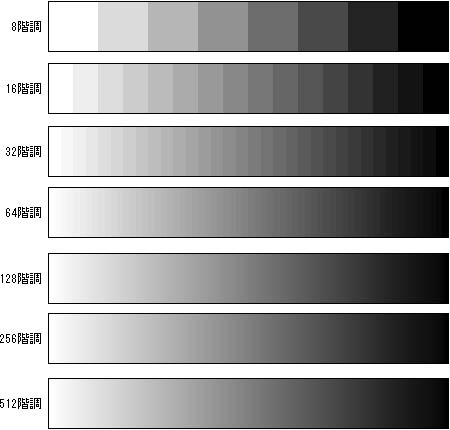

こうして4階調の2倍(2の3乗)の8階調、8階調の2倍(2の4乗)の16階調、32階調(2の5乗)、64階調(2の6乗)、128階調(2の7乗)、256階調(2の8乗)とどんどん階調を細かくしていってみよう。512階調まで細分化しても、人間の目は256階調と区別をつけられない。したがって、デジタル画像では256階調でデータを作っている。

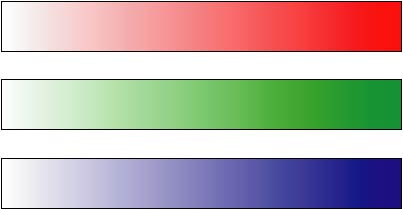

さて、カラー画像はR(Red)、G(Green)、B(Blue)の3色を掛け合わせて作られる。R、G、Bそれぞれに、モノクロと同じように256の階調、言い換えると256の色で構成される。これらを組み合わせると256×256×256=1,677万色で、すべての色を表現することになる。

つまり、モノクロでは256の要素しか使えないのに対し、カラーでは1,677万要素を使うことができる。モノクロはカラーに比べて「大幅に再現域が狭い表現方法」と言える。 【お詫びと訂正】記事初出時、カラーの色数を誤って表記しておりました。正しくは1,677万です。お詫びして訂正させていただきます。 モノクロ写真は、「白から黒までの階調を美しくつないだ写真」と考えるとわかりやすい。 モノクロでは256の要素しか使えないのだから、256の階調をきっちり使わないと、情報量が著しく減る。だから、表現域が広いカラーでは、なんとなく撮っても見たままに写ることがあっても、モノクロではそれはありえない。カラー作品として撮影した写真の色情報を削除してモノクロ256階調にしても、それはモノクロ写真としては成立しない。

モノクロ写真は、人間が見たのとはまったく違う世界になる。人間は色と形でモノを認識するが、モノクロでは階調だけで表現される。その新鮮さがモノクロ写真の魅力だが、「違う世界」になることを認識して撮れるかどうかで、モノクロ作品のできが変わってくる。モノクロ写真の上手な人は、その違いを認識して撮影することができる。 だから、モノクロ写真を撮るときには、カラー写真を撮るのと同じつもりでは撮れない。モノクロ写真を撮るときは「モノクロ頭」になる必要があるのだ。 ではいったいどんな写真が「モノクロ的」なのだろうか。これはなかなか言い表しづらいものがあるが、作例を交えてなるべく具体的に説明していこう。

■ 常に光の方向を頭に入れておく まず、モノクロ写真では「ある方向から来る光」が効果的だ。窓がひとつしかない部屋に、窓から光が差し込んでいるような、「一方向の光」がよい。方向性のある光は、光のある部分(白)とない部分(黒)の輝度差を生む。部屋の例で言えば、窓際から部屋の奥の暗いところまで、白から黒までの連続したトーンのつながりができ、モノクロ的になる。夕方に撮ったモノクロ写真が雰囲気よく思えるのは、太陽が斜めから差し込み、光に方向性が生まれるからだ。 もっともモノクロ写真を撮りにくいのは、真昼間の草原のような、いろいろな方向から光がいっぺんに来ているような状況だ。逆に部屋の中は、光が来る方向をコントロールしやすいので、モノクロ写真を撮りやすい環境といえる。 光の方向性はモノクロ写真にとって非常に大事だ。したがって、光の方向をいつも頭に入れておく必要がある。 ■ ハイライトを入れる

人間は写真を見ると、まずハイエストライトを見て、暗い部分へ視線を移動させていく習性がある。これを利用すれば、写真に奥行きや立体感を出すことができる。逆に言えば、白がなければ人間は目を動かさないのだ。 ■ ハイライトから暗部へのつながりに気をつける その際、ハイエストライトから暗部までが急激に変化するのでなく、徐々に変化していくのが望ましい。前述のようにモノクロ写真は「白から黒までの階調を美しくつないだ写真」だ。下の写真の左は、窓がハイエストライトだが、ここから急激に真っ黒な壁に移行してしまっている。ハイエストライトにも、暗部にも情報がなく、その間をわずかなトーンでつないでいるだけだ。情報のない部分が画面の大半を占めてしまっている。写真は情報がたくさんあったほうが面白い。 こんなときは右の写真のように、露出を明るめにして(ここでは絞りはF5.6のまま、シャッタースピードを1段落とした)、壁のトーンを浮き出させてあげよう。真っ白なハイエストライトから真っ黒な暗部まで、豊富なトーンが表現され、モノクロ写真としての面白さが増した。白と黒の間に何階調あるかを数えられるようなモノクロ写真は、つまらないのだ。

こう考えると、まったくの晴天の屋外は、モノクロ写真には難しい環境といえる。日向と日陰のコントラストの差が大きすぎ、トーンを出しにくいのだ。理想的なのはうすぐもりの日だ。太陽光が雲でデフューズされて光が拡散し、やわらかいトーンのつながりを表現しやすい。 ■ 情報を増やす 結局のところ、トーンを増やすということは写真の中の情報を増やすということでもある。モノクロ写真の中の情報を増やす、もっとも手っ取り早い方法は、「被写体に光を当てる」ということだ。下のポートレートの例では、左では被写体に光があたっていないために、顔の情報などが見えず、背景に目がいってしまう。作者の表現したいものが背景にあるのならこれでよいが、モデルの顔をちゃんと見せたいのなら、これでは意図が伝わらない。 右は位置を変えて、顔に光が当たるようにしたもの。もっとも表現したい顔の情報が増えた。

光がモノクロ向きな条件だったとしても、被写体次第では写真に情報を込めにくくなる。もっとも簡単なのは、アスファルトやモルタルのように、表面にテクスチャーのあるものを被写体に選ぶことだ。テクスチャー自身が情報となってくれるからだ。 ■ モノクロ写真を撮る意義 最後に、わざわざカラーよりも情報量の少ないモノクロ写真を撮る意義に触れておく。銀塩フィルムでは、まずモノクロで写真を学ぶことが多かった。これはフィルム現像から印画紙への焼付けまで、すべてを自分で行なえたからだ。 ではデジタルカメラでモノクロ写真を撮る意義とはなんだろう。モノクロを撮影するには、これまで見てきたように、光に敏感になる必要がある。また、カラーよりも光をプリミティブに扱える。 つまり、モノクロは、カラーでも重要な光に対する感覚を磨けるのだ。モノクロで光に対する感覚を磨いておけば、カラーでも光を認識しやすくなる。カラー写真にしか興味が無いから、と言わず、一度モノクロ写真を経験してみよう。 ■ URL キヤノン http://canon.jp/ 製品情報(EOS Kiss Digital N) http://cweb.canon.jp/camera/eosd/kissdn/

2005/08/22 01:15

|