|

|

【新製品レビュー】ソニー サイバーショット DSC-W300 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

~質感、画質ともに魅力的なプレミアムコンパクト

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Reported by

大高隆

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

セグメントとしてはいわゆるプレミアムクラス、つまり実用プラスαの所有する喜びも求められるクラスに属する。 ボディ外装は熱伝導率が低いチタンをベースとした合金を表面にコーティングされており、触った時に指に感じる冷たさが柔らかく、それがそこはかとない高級感に結びついている。また、ほんのわずかだがボディ上面の厚みが薄いので視覚的にはずいぶんとスリムに見える。

外装色は黒というよりはむしろダークグレイで、ヘアライン仕上げにせずにあえて傷の目立ちやすい滑面に仕上げているのは、10円玉でガリガリこすっても傷もつかないというチタンコーティングの強さに対する自信の表れなのだろう。使い込んだ末の風合いも昔の金属カメラがヤレて来た頃のものに通ずるものであろうし、趣味性も高い仕上げと思う。 ストラップ取り付け金具が右側面の中央の高さに付いている。縦吊りを意識したものだと思うが、結果として手が十字キーに近く操作しやすい。ストラップも黒系の色の新しいデザインのものになっている。 シャッターボタンの位置がやや右に寄っているが、ボタンにも丸みがつけられ、感触もいい。そのほかのボタン類も、感触のよいものが使われている。 三脚穴がボディの右端に寄っており、やや大きめの雲台に乗せてもバッテリー室のカバーが開くので三脚に乗せたままでバッテリーやメディアの交換ができる。それに伴いマルチ端子の位置が変更になっている。 バッテリー、メディア、ストラップ込みでの重量は、簡易な測定で195gで、視覚的な印象と相まってズッシリとした高級感もある。全体としてプレミアムコンパクトのジャンルにふさわしい出来と思う。 余談だが、金属としては熱伝導の低いチタンをコーティングしてあるせいか、長時間連続稼働するとほんのりと温かくなってくる。不快に思うほどではないが久しぶりに熱を感じるデジカメに触れた。 ひとつ苦言を呈するなら、モードダイヤルの表面仕上げが円周状にフライス盤で削ったような仕上げになっているのだけれども、直射日光の下で見るとハレーションを起こしてしまい、印刷されているアイコンがほとんど見えない。 操作時にはモニターに撮影モードの表示が出るので不都合は無いのだが、実用価値で言えばつや消し処理のほうが妥当だったようにも思う。クリックの節度もよく、滑り止めのローレットも深く刻まれ、ダイヤルの高さも高くなっているようで、操作自体はやりやすいだけに、惜しい気がする。高級感は申し分ない仕上げなのだが。

■ シャープで文句のない描写 W300は、現行のコンパクトデジタルカメラの中では大型といえる1/1.7型の新開発の撮像素子を採用している。試みに計算してみると、1インチを25.4mmとして扱うとして、一般的な1/2.3型の素子の対角線長がおおむね11.04mmになるのに対し、1/1.7型では14.94mmになる。比率でいうと後者は前者の1.35倍であり、さらに面積は2乗であるから約1.8倍の面積を持つことになる。1/2.3型1,000万画素クラスとの比較でいえば1.8倍の面積で画素数は約1.36倍ということであるから、単純に比較はできないまでも画素数が増えたことによる不利はなさそうだ。 一方で、このサイズの素子では過去最大の画素数であることも確かで、高画素化が実質的な画質の向上に結びついているかは気になるところだ。 結論から言ってしまえば、さすがにディテールがシャープで、自宅近くの定点撮影ポイントでのデータを見てみても、木の枝や葉のひとつひとつのエッジまで鋭く描写している。そのあたりは1/2.3型1,000万画素程度のスペックの機種と比較して、確かに一段上のレベルと感じる。 画素数の増大に伴うファイルサイズ肥大を押さえるためか、JPEGの圧縮率が5:1に設定されているが、画質の上で圧縮由来と思われる問題は一切感じなかった。ただどういうわけか試用した個体では、ややオーバー気味の露出になる傾向があるようだった W300に搭載されるVario-Tessarは、現行コンパクトデジタルカメラとしては最大の素子サイズに対応して、実焦点距離はやや長めだ。 チャートテストはしていないのであくまでも印象評価だけれども、F5.6より絞られていれば何も問題はない。開放絞りの広角寄りでほんのわずかに周辺部に流れが生じたカットがいくつかあったが、神経質になるほどではない。一方、少し後ボケが固く感じられる時があった。いずれも辛口なことをあえて言えばという程度のことで、辛口なことを言いたくなるほど写りはいい。褒めようとしても「いいレンズ」で終わってしまう。 レンズの実焦点距離が長めなことなど、回折の影響に対して若干有利な材料が多いので、開放時の性能云々よりも、むしろ小絞りまで絞り込まれる状況で性能に余裕を感じた。 ディストーションは広角端でややタル型。望遠端ではごく軽い糸巻型。いずれも「あえて言えば」という程度であり、目立つような構図をとらない限りは、実写ではどの領域でも問題はない。標準域より長いところでは、ほとんど文句のつけようがない補正状況で、デジタル一眼レフ用を含めても、ズームレンズとしては優秀な結果と言える。 ※作例のリンク先は、撮影した画像です。等倍の画像を別ウィンドウで開きます。

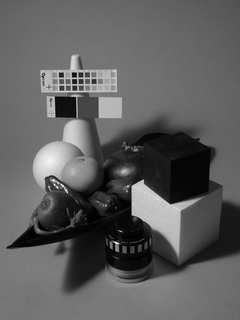

マクロ撮影ではワーキングディスタンスで広角側5cm、望遠側34cmまでの接写が可能だ。最近のサイバーショットのウリのひとつであるオートマクロ機能を採用していて便利だ。 ■ 光学ファインダー Wシリーズの最上位機として、光学ファインダーの出来はどうか。ファインダー視野率はたぶん90%前後にとどまると思うが、パララックス補正機構がないファインダーではこれ以上視野率を上げると近距離撮影の時に「ファインダーでは見えているものが、写真には写らない」という状況が起こりうる。それを思えば、視野率に関してはこれ以上は望まないのが正解だろう。視野率が上がったことに対応して接眼部の枠も広げられているので、アイポイント、アイレリーフも十分で、眼鏡をかけていても視野がけられることはない。「コンパクトカメラとしては」と付けておいたほうが公平ではあるけれども、この出来ならば十分に光学ファインダーをメインとしても使うことができる。 ■ 感度別作例 感度別の比較テストではDレンジオプティマイザー/コントラスト/彩度/ノイズリダクションなどは「標準」で行なった。解像力やハイエストライト/ディープシャドウ近辺でのトーンなどは、手前のルーペのアイピースのローレットをみてもらえばおおよそわかると思うし、明部暗部のトーンの崩れなどはゴムと発泡スチロールのキューブをみてもらえば判断できるだろう。ホワイトバランスは「タングステン」にセットして撮影しているが、実際の照明光の色温度がやや低いことに影響されて少し赤味がかかっている。それは撮影条件のせいであり本機の問題ではない。

この結果から見る限りでは、ISO800まではなんの問題もない。ISO1600以上でも充分実用的な画質だ。 「EX高感度/高感度モード」では、記録画素数が小さくなるのとひきかえに、最高でISO6400相当までの高感度が選択されるようになる。高感度/EX高感度モードでは感度の任意設定はできずオート設定になるが、実写テストを通じて、P/A/Mモードでのオート感度設定では夜景であってもほとんどISO400相当までしか感度が上がらなかったところを、高感度モードでは実質1600まで、EX高感度モードではISO4000相当まで上がった例があり、その時のシャッター速度は1/30秒が切れた。

何回か比較的暗いシチュエーションでEX高感度と高感度、それぞれのモードを試してみたが、EX高感度モードではどうやらシャッター速度1/30秒以上を確保するように感度を上げていくようだ。ズームを望遠側にすると開放F値が暗くなるので感度がISO2000とかISO2500あたりまでは躊躇なく上がっていく。最高でISO4000まで上がったカットもあり、その時のシャッタースピードが1/30秒であったことから、それ以上の速度を確保するように制御しているのではないかと推測する。 付属のハンドブック(PDF書類)によれば、最高でISO6400まで感度が上がるようだ。実写ではISO4000までしか上がらなかったが、その時の画質も実用的なもので、画素数が下がるといっても300万画素あるので、Web用はもちろんLサイズのプリントなどには十分だ。 ■ ノイズリダクション 高感度でのノイズを低減するためのノイズリダクション(NR)ではあるが、本機では効果を任意に設定できるから、例えばISO100相当でNR弱というような設定もできる。

NRの効きを弱くすると、背景のグレートーン部に若干ちらつくノイズはあるが、問題になるほどではない。対して、効きを強くした場合には比較しないと判らないレベルだけれども、若干シャープネスが落ちているようだ。 ISO800以上の高感度でのNRの効果例を以下に掲載する。

■ EX高速連写 これはEX高感度モードと同じく、W300から追加されたモードで、記録画素数を300万画素に抑えるかわりに5枚/秒の速度でメモリフルまで連写できるというもの。5fpsといえば、18fpsの8mmフィルムで3コマ撮りでアニメーションを描くのと同じようなものだから、動きの速くない被写体ならばほとんどムービーのように撮れる。それでいて画質は掛け値なしに300万画素デジタルカメラのそれだ。GIFアニメなどに後加工してもおもしろそうだ。※EX高速連写の作例はサムネイルのみとしており、等倍画像を表示しません。

■ Dレンジオプティマイザー W300にも、白トビや黒ツブレを防ぐDレンジオプティマイザーが搭載されている。ISO100で、Dレンジオプティマイザーの効きを切り替えて、画質の変化を見た。

意外だったのは、シャープ感を落とす要因としてノイズリダクションの効かせ過ぎが影響するだろうと思っていたのだけれども、こうして実写してみると、むしろDレンジオプティマイザーの効きを強くした時の方が影響が大きい。ただ、被写体の輝度域が広い場合には、Dレンジオプティマイザーは捨てがたい機能なので、効かせる強さを見極めてということになるだろう。 ■ カラーモード 本機には撮影画像の画質のかなりの項目を調整できる機能がついている。カラー調整などの細かいパラメータの操作はPモード/Mモードのときのみ有効で、それ以外はカラーモードの変更などの従来機同様の選択になる。 「カラーモード」機能の選択肢に新しく「リアル」が追加されている。サチュレーションを押さえた飽和しにくいモードであるようだ。見た目は地味だが補正を前提とする時には活きるかもしれない。

■ カラーフィルター カラーフィルター機能は、リバーサルフィルムで撮る時にLBやCCなどのフィルターで色を調整して絵に雰囲気を持たせる技法をシミュレートしたものと言える。印象評価でしかないが、RGBの各色はCCの05ないしは10あたり、ウォーム/クールの2つはLBA/LBBの4番くらいに相当しそうだ。デジタルの場合ホワイトバランスの影響を強く受けるので、WB調整に追加された「ワンプッシュ」と併用して、その場の光にWBを合わせた上で適用するのが効果的だろう。特にウォーム/クールの効果の場合は。あるいはオートホワイトバランスの傾向を調整すると考えることもできそうだ。

■ スマイルシャッター 子ども優先にしておけば、子どもを笑わせるために大人が表情を作って大げさに盛り上げているのにカメラが反応してしまい、子どもが笑う前にシャッターの回数が規定に達してスタンバイ状態が解除されてしまうという残念な事態にならずにすむ。

■ マニュアル撮影 本機では「マニュアル撮影モード」に設定することで絞り、シャッター速度ともマニュアル操作して露出決定をすることができる。

選べる絞りは、広角端の時、F2.8、F5.6、F8の3段階。望遠端ではF5.5、F11、F16になる。シャッター速度は1/3EVステップで選ぶことができるので、まず画面効果を考えて絞りを決定してから、露光量をシャッター速度で調整することになるだろう。 ここでは画面にヒストグラムを表示させている。ヒストグラム以外に、Mモードではシャッター/絞り値の右側に露出計の測光値とカメラに設定された制御値の差をEV値で常に表示される。(ここでは0EVと表示されている)ヒストグラムはもちろん消すこともできる。 ■ 作例 次の実写のうち、前半、横浜中華街の撮影に関しては、カラーモード「リアル」で撮影している。※画像下のデータは露出モード / シャッター速度 / 絞り / 露出補正値 / 感度 / ホワイトバランス / 実焦点距離です。

以下の作例は、特記がない限りカラーモード「標準」で撮影している。

■ まとめ Wシリーズのフラッグシップに相応しいシャープなレンズと、高画素化の弊害をほとんど感じさせない優秀な素性の撮像素子と画像処理などの技術を、携行しやすいカードサイズの筐体に収め、高級感のある外装をも与えられたプレミアムコンパクトの名に相応しいカメラであると思う。光学式ファインダーも単に「ついている」だけではなく、十分にフレーミングを行なうことができるレベルに達している。レンズ性能も含め、見方によってはデジタル一眼レフに勝ると言える部分もあり、ポケットに入る高画質機としての存在価値は大きい。 以下は、あえて注文を付けるとするならばという程度のことだが、気になったのがズームポジションの記憶について。電源のオートシャットオフは3分と十分な待ちがあるのだけれども、再生状態にすると10秒少々でレンズが格納されてしまう。それ自体はレンズ保護のためにはけっこうなのだが、困ったことに次に撮影しようとしてシャッターボタンを半押しすると、初期状態の「広角端」にズームが戻ってしまう。電源OFFの操作をしたときは別として、自動でレンズのみ格納する時にはズーム位置はメモリーしておくべきだと思うし、作画機を目指すならば、ユーザの好みの焦点距離を初期状態に設定できるほうがいい。即応性が増す。いずれにせよ10秒の再生で破棄されるのは短すぎると感じた。 欲を言えば、Dレンジオプティマイザーの設定に「オート」が欲しい。画像調整が有効なP/Mのモードでは現状、Dレンジオプティマイザーは切/スタンダード/プラスのいずれかを選択しなければならないが、画質やタイムラグにけっこう影響するパラメータなので、できれば必要な時にだけ機械が介入して自動で効いてくれたほうがいいという考え方もあるだろう。作動としては「オート撮影モード」でやっているのと同じことを、メニューで選択できるようにしてほしい、ということだ。 それくらいのことが多少気になったが、全体としておおいに魅力的なカメラであると思う。 ■ URL ソニー http://www.sony.co.jp/ 製品情報 http://www.sony.jp/products/Consumer/DSC/DSC-W300/ ■ 関連記事 ・ 【実写速報】ソニー「サイバーショットDSC-W300」(2008/05/28) ・ ソニー、1,360万画素になった「サイバーショットDSC-W300」(2008/04/23)

|